Conheci Ali Smith em 2008, quando ela lançou a edição portuguesa do romance The accidental (no Brasil, Por acaso, Companhia das Letras). Brotou uma simpatia recíproca. Ela ia iniciar a escrita de um novo livro e salivava por reclusão, depois dos ossos do ofício que foram as semanas na divulgação internacional de Por acaso. Perguntou se eu não conhecia uma caverna secreta em Portugal, “ou mesmo um convento”. Graças a Deus, desconfiei que a autora estava brincando. Claro que estava.

Cinco anos depois, Ali entesourou cafunés, notoriedade e pedigree críticos e literários. Alain de Botton declarou-a “um gênio”. Por acaso foi finalista dos prêmios Booker e Orange, e embolsou o Whitebread, que no rarefeito Olimpo anglo-saxônico não fica um milímetro atrás daqueles em prestígio. Seu mais recente romance, There but for the, foi entronizado pelo The Guardiancomo um dos títulos de 2011.

Desta vez, decido cutucar a onça com vara curta. Os prêmios são uma mão na roda para um escritor? Ou ele é um monge beneditino, para quem fama e dinheiro não atam nem desatam? Ali Smith sorri com benevolência. “Os prêmios dão mais segurança ao autor, no mundo selvagem da edição. E ajudam a divulgar uma obra, que de outra forma talvez tivesse passado em brancas nuvens. Mas os livros não são os prêmios – e estes podem até resultar em uma distração do verdadeiro trabalho da escrita, situado entre a intimidade e a transgressão. Não me importaria nada de ser um monge, já que não conseguimos escrever com uma charanga tocando na nossa porta”.

Com 49 primaveras, a autora é escocesa: mora em Cambridge, mas nasceu em Inverness, lar-doce-lar do monstro do Lago Ness. Pergunto a ela se, apesar das idiossincrasias de cada escritor, existe uma ficção escocesa demarcada da inglesa. “Por exemplo, Alasdair Gray, Neil Munro, Irvine Welsh e Ali Smith – prosadores tão diferentes entre si – têm algo em comum?”

Ela se ajeita na cadeira antes de responder. “Ô! Sou uma sortuda, como escritora, por me beneficiar de uma literatura cheia de vitalidade, e de desfrutá-la ao longo de toda a minha vida. É uma literatura que sabe que as vozes muitas vezes provêm das orlas, de qualquer nicho, e podem assumir qualquer forma. E não há nada de mais importante para um escritor do que saber disso. É também uma literatura produzida pela realidade – pelas circunstâncias da história – e portanto pode ser (na verdade, é) plurívoca”.

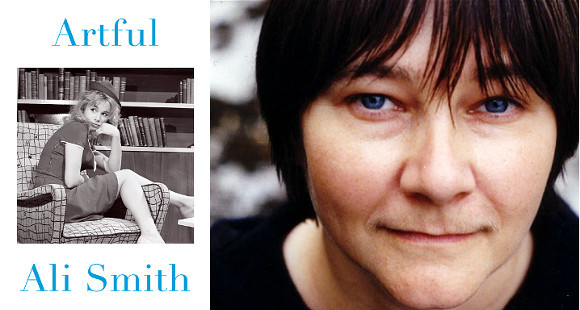

Artful (2013), lançamento de Ali Smith ainda sem tradução no Brasil.

Ali é um pouco tímida, mas não insegura. Agora usa elegantes óculos bordô para ver de perto, que vira e mexe escorregam sorrateiramente até a ponta do nariz. Tem um buço bem conspícuo – uma espécie de pálido código de barras se esgueirando entre o lábio superior e as narinas. Ela não está nem aí.

Conto que andei dando aulas de Escrita Criativa, e de supetão cai a ficha: Ali Smith também já vendeu seu peixe nessa mesma praia. “A estrutura da escrita (no sentido de ?editing’) pode ser ensinada. A confiança pode ser transmitida a um autor. A disciplina pode ser aconselhada. Sugestões podem ser dadas. Eu não remodelaria um livro, mas apresentaria os meus conselhos, incluindo os de leitura”.

“Que leituras consideraria essenciais a um leitor adulto contemporâneo?”, pergunto.A minha interlocutora faz uma careta histriônica. “Ai, só de ouvir essa pergunta a minha cabeça vira uma Arca de Noé, cheia de criaturas latindo, guinchando, rugindo ?eu, eu, eu!’. Shakespeare, Chaucer, Cervantes, aquele grande escritor (provavelmente, escritora) Anon, todos balançando a arca até vir o dilúvio de tudo o que já foi escrito. Todo mundo que lê está saindo da arca como um pássaro e voltando com um raminho de folhas – terra! – apenas para trocar por outro livro, e assim sucessivamente”.

Ali acaba de lançar mais uma obra, que deixou o panteão britânico todo assanhado. O livro se intitula Artful(editado pela Hamish Hamilton) e estampa na capa uma loira engastada numa poltrona como um diamante num anel.

“Artful” em inglês quer dizer astuto, espertalhão, engenhoso. Mas o título remete a Artful Dodger, uma personagem endiabrada do romance Oliver Twist, de Charles Dickens: um moleque de rua que lidera uma quadrilha de punguistas dentes-de-leite. Acontece que a obra de Ali Smith começa precisamente com uma mulher devorando um exemplar decrépito do clássico dickensiano, edição Penguin. A leitura é entrecortada por suspiros enlutados – há precisamente um ano, a leitora perdeu seu companheiro/a (o gênero é deliberadamente omitido). De súbito, ela ouve uns passos mortiços subindo a escada. Ergue os olhos e se depara com – para continuar dickensiano – o saudoso fantasma do Natal passado: “Era você… Usava uma roupa manchada, amarrotada, rasgada. E aquele colete preto com costura branca, que tinha saído de moda em 1995… E parecia machucado”.

Trata-se de um espectro sem nome nem gênero, resmungão, que se exprime numa algaravia que a dona da casa acaba por identificar como grego (tem a ver com a loira da capa!). Uma das frases que o ectoplasma grunhe é: “O que é real?”

“A palavra ?artful’ é maravilhosa, com seus lados sombrios e luminosos. Quando surgiu um convite para palestras em Oxford, lembrei que Dickens havia publicado ?Oliver Twist’ enquanto o ia escrevendo, numa corrida contra o tempo. Resolvi ler esse romance enquanto escrevia as conferências e ver o que rolava”.

Como o trambiqueiro mirim de Dickens, o visitante do Além também não é lá flor que se cheire: afana controles de TV e DVD, xícaras de café, pinças e apontadores de lápis. Exala um odor putrefato, que irá aporrinhar os vizinhos até estes deixarem recados belicosos na caixa do correio. Se a sobrevivente é arborista profissional (mundo pequeno: Ali Smith deita e rola na descrição de árvores e vegetação em geral…), o fantasma era escritor, e semeou pela casa as notas de seus ensaios, que serão devidamente lidos e comentados – pela leitora e por nós, leitores.

De fininho, o livro vai assumindo uma estrutura metamórfica: meio relato gótico, meio tratado acadêmico; meio elegia por uma paixão funesta, meio narrativa pós-moderna, fervilhando de erudição bibliográfica. Os ensaios “fantasmagóricos” correspondem, na verdade, às conferências sobre arte e literatura que Ali Smith deu no St. Anne’s College, da Universidade de Oxford, no inverno do ano passado, divididas em quatro seções, solenemente intituladas “Sobre a forma”, “Sobre o tempo” “Sobre a margem” e “Sobre a dádiva e a reflexão”.

Os ensaios se ocupam de uma miscelânea enciclopédica de obras e autores: Katherine Mansfield, Shakespeare, W.G. Sebald, E.M. Foster, Pasternak, Ovídio, Rilke, J. G. Ballard, Clarice Lispector, Freud, Safo, Wallace Stevens, Czeslaw Milosz, o musical Oliver, a arte de Cézanne, Michelangelo, a canção “Halo” (de Beyoncé), o documentário em 3-D Cave of forgotten dreams (de Werner Herzog). Até que ponto os textos reproduzidos no livro são semelhantes às conferências em Oxford? Ali Smith arregala os olhos. “Semelhantes? Bota semelhantes nisso. São transcrições literais, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Aliás, minto. A única diferença é que pude corrigir um ou outro lapso cometido na cátedra, sobretudo citações imprecisas. Louvado seja Deus!”

Não que, com essa forma híbrida, Ali tenha descoberto a pólvora em seu décimo livro. Foi mais como Colombo, que acertou a América mirando na China. Basta invocar a também britânica Virginia Woolf, que há 80 anos, em Flush, memórias de um cão, dissecou a biografia de Elizabeth Barrett Browning e desconstruiu a época vitoriana – a partir do cachorrinho da poeta. Ou Osanéis de Saturno(1995), de W. G. Sebald, em que o narrador, hospitalizado em estado “quase catatônico”, evoca andanças pelo interior da Inglaterra, divaga sobre o ciclo de vida do arenque e pontifica a respeito da revolução de Taiping na China do século XIX. Verdade: com seu forte fraquinho pela metalinguagem e pelas entrelinhas, a literatura pós-moderna arrasta um bonde pela bigamia entre ficção e teoria. Os críticos anglo-saxônicos até talharam dois neologismos para o fetiche – e bem feinhos, por sinal: “essiction” e “fictiossay”.

Um ensaio recente de Nicholas Dames, “The theory generation” (A geração da teoria), publicado na revista n+1, descreve A visita cruel do tempo, de Jennifer Egan, A trama do casamento, de Jeffrey Eugenides, Leaving the Atocha Station, de Bem Lerner, e Correções, de Jonathan Franzen, como “romances teóricos” – querendo com isso dizer que são histórias realistas nas quais os personagens contemplam, discutem e por vezes tentam viver segundo doutrinas pós-modernas ou pós-estruturalistas retiradas da crítica literária. Ou seja: a polaridade teoria-prática planta bananeira.

No entanto, Ali vai bem mais longe e introduz uma espécie de roleta russa literária, onde nunca sabemos quando a bala de um gênero vai disparar e fulminar o outro à queima-roupa. Desponta uma grade ficcional para o ensaísmo conceitual: a mímica afetiva (ao mesmo tempo soturna e burlesca) entre a enlutada e o fantasma. A própria autora dá nome aos bois: “Sempre houve um diálogo, uma discussão entre a forma estética e a realidade. Isso nos permite não apenas imaginar um mundo diferente e irreal, mas também um mundo real diferente, para jogar com a realidade enquanto possibilidade alternativa”. Algo como uma outra dimensão quântica. Ou, mais prosaicamente, como sonhar acordado. Freud já cantou a bola: se não sonhássemos, morreríamos – ou enlouqueceríamos.

Ali Smith é a escritora ideal para atravessar essa corda-bamba sobre o abismo semiótico, enquanto lá embaixo os crocodilos canônicos escancaram suas mandíbulas (ou as sereias-musas entoam seus cânticos). É quase palpável o prazer que ela, na maior molecagem, extrai da linguagem e da forma, saltitando de Gerard Manley Hopkins para José Saramago, de Dickens para os cineastas Powell e Pressburger, de Wislawa Szymborska para Hitchcock, tudo em poucos e aerodinâmicos parágrafos, quase como se patinasse no gelo com um pé nas costas (e o gelo nunca se quebra).

Ali Smith não é, ao mesmo tempo, o poltergeist escritor e a jururu leitora de Artful? Claro. Acontece que os “ensaios”, a teia romanesca e as ruminações do narrador sobre a perda só são possíveis através da forma pela qual tanto a ventura como a desventura se sedimentam, seja na arte mais feérica, seja na nossa vidinha borocoxô. Trocando em miúdos: não é apenas Artful Dodger nem muito menos o fantasma mão-leve da ensaísta morta que subtraem coisas de um limbo para outro. Ali Smith faz o mesmo. Todos os escritores fazem o mesmo. Todos os artistas fazem o mesmo. Todos Mandrakes, tirando coelhos da cartola, serrando mulheres ao meio, volatizando numa nuvem de fumaça um voluntário do distinto público. Uns melhores do que os outros, evidentemente.

E aquele ecumenismo conceitual dela, oscilando entre o clássico e o pop, nunca derrapa nem se estatela na pirotecnia mal-ajambrada. Pelo contrário: com sua versatilidade de canivete suíço, Ali reconcilia o sério e o ligeiro, o denso e o poroso, numa prosa de uma limpidez diamantina. Na verdade, subimos com ela pelos conceitos como se fosse por uma escada rolante. A fantasmagoria literal desse livro realça o fato de que qualquer ficção é, no fundo, produzida por uma ausência: que algo, invocado ou “materializado” pelo autor, é expandido e reciclado novamente na avidez do leitor por significado. Assim, toda escrita corresponde à convocação e aparição de algo como um fantasma – daí que, no final, não reste nada a não ser as próprias palavras.

No ano passado, Ali Smith foi – com Jonathan Franzen – a figurinha carimbada do Festival Literário de Edimburgo (um dos mais badalados da Europa). Em sua alocução, provocou gargalhadas na plateia ao pegar no pé de Paulo Coelho, relatando o então fresquinho besteirol deste, de que o Ulisses de Joyce cabe confortavelmente num tuíte, e de que a capacidade de tornar simples coisas complicadas é o que faz dele, Coelho, um grande escritor contemporâneo. “Repare, o meu comentário foi no âmbito do tema do festival, que era ?Conteúdo versus estilo’. Não tenho muito a acrescentar, a não ser repetir que nada é realmente nefasto para a literatura, a não ser a censura – e mesmo sob esta a literatura seguiu em frente. Pessoalmente, confesso que prefiro um bom estilo de escrita, se não for pedir muito. É demasiado óbvio que uma excelente prosa não prejudica o enredo, e muito menos os temas. E, claro, desconfio que, se fosse vivo, Joyce escreveria magníficos tuites…”

Aliki Vougiouklaki (1934-1996), atriz grega que ilustra a capa de Artful.

Ali Smith é uma contista magistral – para Michael Chabon, os contos dela estão entre os melhores de um autor vivo, de qualquer nacionalidade. O volume Primeira pessoa saiu no Brasil pela Companhia das Letras. Sobre a transição do conto para o romance, ela diz que tamanho não importa. “É somente outra forma, com as suas próprias dificuldades. Romances são difíceis porque são longos, contos são difíceis porque são curtos. Mas ambos dependem para funcionar de uma estrutura muito precisa, cuja essência é a própria linguagem. Contos são muito flexíveis, conseguem narrar o que bem entendem, ao passo que na dimensão do romance isso parece menos viável. Mas não é pecado transpor fronteiras, combinar gêneros, permitir que os romances adotem formas elásticas, como os melhores contos. É uma besteira os editores julgarem que os leitores não apreciam contos só porque não descobriram como vendê-los. Isso é uma gestão mentirosa”.

Na capa de seu livro está Aliki Vougiouklaki, a atriz grega que morreu em 1996. Ela também desempenha um papel importante em Artful.

“Ah, é uma história e tanto. Há cerca de 15 anos, eu estava de férias em Creta. Uma tarde, de bobeira no quarto do hotel, desatei a zapear ociosamente canais de TV – eu sei: parece filisteu, com aquele marzão grego bombando lá fora… Mas foi assim que encontrei um filme delicioso da década de 1960, com uma garota adorável e uma trilha sonora irresistível. Como não falava grego, foi difícil decifrar qualquer coisa sobre aquela mulher, que se revelou uma das mais famosas atrizes da Grécia, ou sobre o compositor, um dos mais admirados músicos gregos, Manos Hatzidakis. Mas nunca esqueci aquele filme. Porém, com o advento do YouTube, e a ajuda de alguns DVD com legendas em inglês, aprendi muita coisa sobre a indústria cinematográfica da Grécia. Quanto a Aliki… Bom, se você está parado no meio de Roma e fala o nome de Sophia Loren, ou no meio de Paris e fala o nome de Brigitte Bardot, ou em Los Angeles e fala o nome de Marilyn Monroe – é exatamente como estar no centro de Atenas, ou em qualquer outro canto da Grécia, e falar em Aliki Vougiouklaki. Uma estrela portentosa – e tão pouco conhecida no resto do mundo… É intrigante. Em todo caso, quando comecei a escrever esse livro, Aliki regressou ao meu espírito precisamente devido à sua astúcia. E, paradoxalmente, por causa de sua inocência e simplicidade. Em seus filmes, ela sempre sugere um ser humano vivendo sua vida e não uma atriz representando um papel. E é capaz de interpretar tanto Antígona quanto uma corista de um musical – uma figura tragicômica”.

Na Ilíada, de Homero, os gregos “lançaram ao mar mil navios” – por causa de uma mulher, Helena. Por essa e também por outras razões, Artfulé um livro homérico. Mas sem calcanhar de Aquiles.

* Paulo Nogueira é escritor e crítico, autor do romance O amor é um lugar comum.