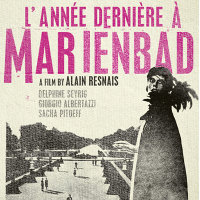

- Ano passado em Marienbad (1961)

Quatro notas à margem de Ano passado em Marienbad e de Alain Resnais no ano passado

1.

Durante algum tempo, entre o lançamento e o retorno aos cinemas do Rio pouco mais tarde, Ano passado em Marienbad permaneceu aceso na memória. O filme estreou numa segunda-feira e foi retirado de cartaz no dia seguinte. Por isso, quando voltou a ser exibido no Cinema de Arte Mesbla, fui logo à primeira sessão. A projeção começou sem a lente scope, a imagem comprimida. Reclamei com o lanterninha. Não existem mais lanterninhas nos cinemas, mas no tempo em que as pessoas costumavam entrar na sala a qualquer momento da projeção e não como agora, somente antes do começo do filme, no tempo em que todos iam ao cinema todo o tempo, o lanterninha estava lá para indicar com luz baixa o corredor entre as cadeiras e apontar um lugar vago. Ele avisou o projecionista, mas a projeção continuou com a lente errada. Reclamei de novo, e diante de minha insistência ele disse que eu poderia falar diretamente com o projecionista. Fui recebido na cabine de projeção com uma resposta educada e lacônica: “Meu amigo, isso aqui é um filme de arte. É assim mesmo”. Lia uma revista de histórias em quadrinhos, não olhava para a tela. Deu uma rápida espiada pela janela da cabine e confirmou: “filme de arte”. A imagem distorcida dos primeiros rostos depois dos passeios de câmera pelos salões e corredores vazios de Marienbad não foi suficiente para convencê-lo do erro. Para demonstrar que eu não tinha razão, pegou o terceiro rolo do filme para mostrar que toda cópia scope saía do laboratório com uma clara indicação do formato e aquela ali… Entre uns poucos resmungos, interrompeu a sessão e colocou a lente scope. A distribuidora Franco Brasileira colara antes dos letreiros iniciais uma advertência: aquele era um filme de arte, era diferentes dos filmes normais. Talvez por isso, os outros espectadores na sala não reagiram aos cinco ou dez minutos de imagem comprimida, às vozes que vinham da cabine num tom acima da fala sussurrada do filme, à interrupção e a retomada da projeção noutro formato.

2.

Ano passado em Marienbad voltou a ser exibido no Rio em várias outras ocasiões nos anos seguintes, recebido a cada nova apresentação com estranheza menor. Numa dessas ocasiões, um motorista de táxi abriu conversa com um pedido quase súplica: “Ah! o senhor vai me explicar um filme que eu vi e não entendi nada, mas que não me sai da cabeça”. Íamos da Cinelândia para o Jornal do Brasil, então já instalado na Avenida Brasil. Ele perguntou se eu trabalhava lá, o que fazia lá, e talvez porque a cabeça já estivesse na nota que deveria escrever, disse que fazia crítica de cinema. Daí o pedido, explicar Ano passado em Marienbad. Lembro apenas de ter sugerido que ele me contasse o que parecia não ter compreendido, guardo a sensação de que ele falou muito mais que eu. Quando chegamos ao jornal, contente com o bate-papo sobre cinema, ele se recusou a cobrar a corrida e, creio, arrancou com o táxi, satisfeito da vida, avançando outra vez não nas ruas por onde avançava, mas nos corredores e salões de Marienbad.

- Alain Resnais no Festival de Veneza (1984)

3.

Festival de Veneza, 1984: cheguei à sala de entrevistas bem antes da hora marcada para coletiva de Morrer de amor (L’amour à mort). Trazia na memória o atropelo dos muitos repórteres e fotógrafos nas coletivas de Cannes em anos anteriores – Stavisky, 1974, Meu tio da América, 1980. Queria garantir um lugar próximo da mesa, para fotografar o diretor e perguntar alguma coisa sobre o uso da música em Marienbad, o som de órgão sobre a imagem de um músico ao violino, e em L’Amour à mort, breves frases musicais sobre um quadro vazio e escuro marcados por pontos brancos que dançam no espaço como flocos de neve. Perto da hora marcada para a entrevista, a sala ainda vazia, levantei-me apressado, certo de que a coletiva fora transferida para outro local, e descobri Resnais sozinho num canto da sala, à espera de algo. Sim, a entrevista deveria ser ali mesmo. “Mas estamos apenas nós dois”, disse, “podemos tomar um café e você me faz duas perguntas”. Insistiu, “duas, de acordo?” Fiz meia pergunta. Pedi que comentasse o contraste da imagem em Marienbad, o quadro de um branco intenso como uma explosão de luz imediatamente depois de seguidos pretos e cinzas escuros, e o contraste de som, o órgão sobre o músico com o violino. E o quadro sem nada, imagem puramente musical em L?Amour à mort. Ele repetiu o que costumava dizer em encontros com jornalistas em festivais de cinema, que trabalhava como os surrealistas, levado por um impulso não controlado pela razão, que reúne algumas formas visíveis mas não sabe como explicar o que faz; que em Marienbad, o jogo de tons da fotografia foi um dos pontos de partida; e que L’amour à mort nasceu da ideia de contar uma história em intervalos e de se servir da música não como um acompanhamento da cena mas como a própria cena. E a partir daí, fez umas tantas perguntas sobre a recepção de Marienbad no Brasil. Contei a história da sessão no Cinema de Arte Mesbla e não houve tempo para mais. Alguém do serviço de imprensa do festival interrompeu a conversa. Estavam à procura dele para avisar que a coletiva fora transferida para mais tarde e para levá-lo a outro compromisso.

Adiante, na entrevista, quando finalmente se realizou, Resnais fez novas observações sobre os interlúdios, “são 55 ou 59, não me lembro bem”, com duração entre 15 a 50 segundos, que contam a história de L?Amour à mort. Na primeira fila, tomei algumas fotos, como a que está aqui.

- Alain Resnais no Festival de Cannes (2013)

4.

Ano passado, Festival de Cannes, a lembrança de Veneza. Qualquer coisa na coletiva de Vocês ainda não viram nada, a habitual quietude do realizador ou o jogo de memória acionado pelo título do filme, despertou a lembrança da primeira fala de seu primeiro longa-metragem, Hiroshima meu amor, “você não viu nada em Hiroshima”. Por trás da expressão frágil e do rosto protegido da luz intensa por óculos escuros, o mesmo modo de falar e a lembrança de uma observação no café de Veneza: a boa imagem é a que dá a sensação de nunca ter sido vista antes e de não ter sido vista por inteiro quando acabamos de vê-la.

De certo modo, metade do cinema de Resnais passa como um travelling impulsionado pela literatura. O passeio que começa nas ruas de Hiroshima, avança pelos “corredores intermináveis que conduzem a outros corredores silenciosos, vazios”, de Marienbad, “hotel imenso, luxuoso, barroco, lúgubre, construção de outro século”, e continua ao longo de Muriel (1963), A guerra acabou (1966), Eu te amo eu te amo (1968), Stavisky (1974), Providence (1977) e Ervas daninhas (2009). O passeio dialoga com a literatura, com Duras, Robbe-Grillet, Semprun, Sternberg, David Mercer e Christian Gailly, entre outros.

Já a outra metade de Resnais conversa com o teatro. Com textos de Bernstein (Melô, 1986), Feiffer (Quero ir para casa, 1989), Barde (Na boca não, 2003), Jean Anouilh (Você ainda não viu nada, 2013) e especialmente Alan Ayckbourn (Smoking e No Smoking, 1993; Medos privados em lugares públicos, 2006; e, por último, Amar, beber, cantar, 2014). Todos estes, filmes em que o aberto e em movimento do travelling cede lugar a uma cena de quatro ou cinco personagens entre quatro paredes.

Entre uma metade de outra, entreato, interlúdio, ponto de passagem, duas conversas sobre a memória e o imaginário, entre cinema e histórias em quadrinhos, Meu tio da América (1980) e A vida é um romance (1983). E duas outras conversas sobre a música e o teatro, Morrer de amor (L’Amour à mort, 1984) e Amores parisienses (On connait la chanson, 1997).

Em fevereiro último, em Berlim, em Amar, beber, cantar, uma espécie de síntese do trajeto do aberto do travelling para o fechado do teatro. No último filme de Resnais, passeios de câmera, como os que cortam as ruas de Hiroshima, e tramas gráficas de histórias em quadrinhos por trás de personagens que ensaiam uma peça de teatro. O protagonista da história permanece todo o tempo fora de quadro. A peça é encenada fora de quadro. Desse modo temos outra vez a sensação de estar diante de uma história contada pela metade, para se completar na memória ou no imaginário do espectador. Ou, melhor ainda, a sensação de estar diante de uma imagem feita para devolver o espectador às primeiras palavras de seu primeiro filme: você não viu nada.