No Brasil, depois dos sensacionais bilhetinhos, Jânio Quadros cria a confusão com a renúncia. A Copa do Mundo, que Mané Garrincha trouxe do Chile, não pode servir de antídoto contra o esfarelamento do valor do dinheiro. Os militares fazem uma revolução e pouco depois o impossível acontecia: Lacerda e Goulart tentavam uma “frente ampla”.

Combates no Oriente Médio, agitações estudantis em todo o mundo, violências policiais, terrorismo, fome.

Foi nessa cultura que floriu o humorismo de Stanislaw Ponte Preta. Ele morreu na primeira hora de 30 de setembro de 1968, no mesmo ano em que eram assassinados Robert Kennedy e Martin Luther King. Ao sentir-se mal, disse para a empregada: “Estou apagando. Vira o rosto pra lá que eu não quero ver mulher chorando perto de mim.”

Por que do estrume mortal daquela época deu flor a graça de Sérgio Porto? Possivelmente porque nos perigos históricos mais brutais é que a frivolidade humana mais se assanha, chocando-se sofrimento e besteira. A champanhota do café-society fazia um contraste grotesco com os esqueletos de Biafra; a efervescência erótica tornava mais patética a carne humana incendiada no Vietnã; a arregimentação de milhões de chineses tomava mais ridículos os traseiros que se retorciam no prazer solitário do twist; a minissaia era mais discutida que Marcuse; os desabamentos das encostas do Rio eram esquecidos com a primeira onda musical apalhaçada.

O forte de Stanislaw Ponte Preta era justamente extrair humorismo dos fatos, das noticias da imprensa. Leitores enviavam-lhe recortes de jornais, colaborando mais ou menos com a metade das histórias contadas no Festival de besteiras que assola o país. Pouco antes de morrer ele lançava um jornalzinho humorístico, chamado A Carapuça: era ele mais uma vez à procura de piadas concretas.

O nome todo era Sérgio Marcos Rangel Porto. Nasceu numa casa de Copacabana, na Rua Leopoldo Miguez, e lá continuou morando depois que a casa foi substituída por um edifício. Menino de peladas na praia, pegava no gol e tinha o apelido de Bolão. Por chutar bola dentro da sala de aula, foi expulso do Colégio Mallet Soares, onde fez o primário. Mais taludo, sempre no gol, foi várias vezes campeão da areia, ao lado de Heleno de Freitas, o craque, Sandro Moreira, João Saldanha, três botafoguenses de temperamento. Mas Sérgio sempre foi do Fluminense, onde jogou basquete e voleibol. Nos últimos anos praticamente só comparecia ao Maracanã nos jogos do tricolor. Só durante os 90 minutos do jogo do seu time (ou do selecionado brasileiro) ele perdia totalmente a graça, de rosto afogueado e unha do indicador entre os dentes.

O estudante de Arquitetura não passou do terceiro ano, depois do ginásio no Ottati e pré-vestibular no Juruena. Entrou para o Banco do Brasil e começou a beliscar no jornalismo, escrevendo crítica de cinema no Jornal do Povo, onde ficava de ouvido atento às piadas do Barão de Itararé.

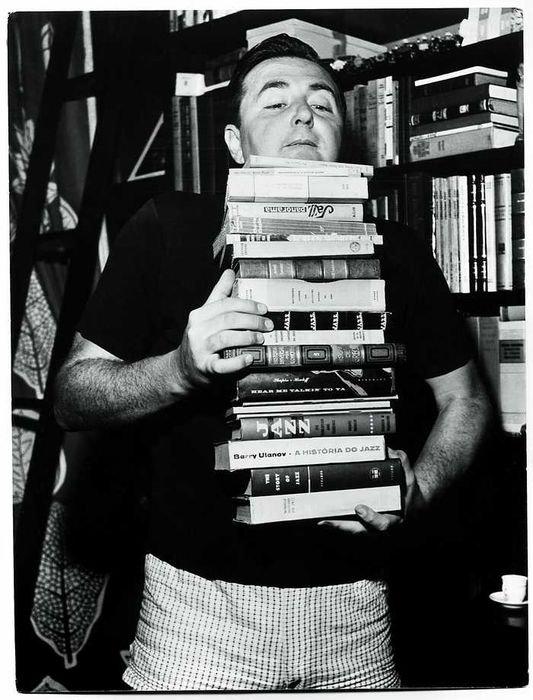

Eu o conheci muito mais bancário do que jornalista, quando ele escrevia crônicas sobre jazz na revista Sombra, um mensário grã-fino no qual Lúcio Rangel fazia milagres para injetar inteligência.

Era no tempo da gravata, dos sapatos lustrosos, dos cabelos bem-aparados. Sérgio era impecável na sua aparência e só os íntimos o conheciam por dentro, e o por dentro dele era bem simples: uma ágil comicidade de raciocínio e uma pronta sensibilidade diante de todas as coisas que merecem o desgaste do afeto. Anos mais tarde, ele me diria, queixoso: “O diabo é que pensam que eu sou um cínico e ninguém acredita que eu sou um sentimentalão.”

Éramos um bando de pedestres, forçados a ficar na cidade sem condução depois do trabalho. Sentávamos praça num bar da Esplanada do Castelo até que o uísque do mesmo de honesto passava a duvidoso e do duvidoso passava a intolerável. Mudávamos de bar. Foi assim que percorremos o Pardellas, o Grande Ponto, o Vilariño, o Serrador e o Juca’s Bar. Com o primeiro desafogo do transporte, ainda podíamos chegar, depois de uma passada pelo Recreio velho, aos bares mais cômodos de Copacabana, o Maxim’s, o Michel, o Farolito. Ninguém pensava em apartamento próprio e as noites acabavam no Vogue, onde as moças e as jovens senhoras eram lindíssimas, limpíssimas e alienadíssimas.

Esse roteiro foi cursado praticamente por toda uma geração conhecida: Lúcio Rangel, Ari Barroso, Antônio Maria, Araci de Almeida, Sílvio Caldas, Dolores Duran, José Lins do Rego, Rubem Braga, Rosário Fusco, Simeão Leal, João Condé, Vinicius de Moraes, Flávio de Aquino, Santa Rosa, Augusto Rodrigues, Di Cavalcanti…

Não se falava de arte ou de literatura, mas de música popular, principalmente do jazz negro de New Orleans. Jelly Roll Morton, Bechet e Armstrong exprimiam tudo o que desejávamos. As prodigiosas memórias de Sérgio e Lúcio nos forneciam todos os subsídios históricos de que precisássemos, pois a turma cantava mais do que falava.

Uma vez Vinicius de Moraes chegou depois de longa temporada diplomática nos Estados Unidos. Havia batido um longo papo com Louis Armstrong. No bar Michel, nas primeiras horas da noite, ainda portanto com pouco combustível na cuca, a ilustre orquestra não demorou a formar-se. Instrumentos invisíveis foram sendo distribuídos entre Sérgio, Vinicius, Fernando Sabino, José Sanz, Lúcio Rangel, Sílvio Túlio Cardoso. Eram o saxofone, o piano, o contrabaixo, o trompete, o trombone, a bateria.

Não me deram nada e tive que ficar de espectador. Mas valeu a pena. A orquestra tocou por mais de duas horas, alheada das mulheres bonitas que entravam e até esquecida de renovar os copos. A certa altura Sérgio pediu a Vinicius que trocassem de instrumentos, ele queria o piano, ficasse o poeta com o saxofone. Feito. Só que os dois, compenetrados e desligados, trocaram de lugar efetivamente, como se diante da cadeira de Vinicius estivessem de fato as teclas de um piano. Foi a jam session mais surrealista da história do jazz.

O humorista começou a surgir no Comício, um semanário boêmio e descontraído, onde também apareceram as primeiras crônicas de Antônio Maria. Mas foi no Diário Carioca, também boêmio e impagável, que nasceu Stanislaw Ponte Preta, que tem raízes no Serafim Ponte Grande, de Oswald Andrade, e em sugestões de Lúcio Rangel e do pintor Santa Rosa. Convidado por Haroldo Barbosa, precisando melhorar o orçamento, Sérgio foi fazer graça no rádio, depois de passar um mês a aprender na cozinha dos programas humorísticos da Rádio Mayrink Veiga. Em 1955 Stanislaw Ponte Preta está na Última Hora, onde criou suas personagens e ficou famoso de um mês para o outro. Ali instituiu, contracenando com as elegantes mais bem vestidas de Jacinto de Thormes, as 10 mais bem despidas do ano. Eram as certinhas da fototeca Lalau. Teve a ideia quando ouviu de seu pai na rua este comentário: “Olhe ali que moça mais certa!” E quem conhece Américo Porto sabe que um certo tempero do humorismo do filho sempre existiu nas observações espontâneas do pai.

Foi numa prima de sua mãe que ele buscou os primeiros traços de sua mais célebre personagem, a macróbia e sapiente Tia Zulmira, sempre a dizer coisas engraçadas. Sérgio uma vez morreu de rir ao ouvir daquela sua parenta este comentário: “Por uma perereca o mangue não põe luto.”

Tia Zulmira é uma dessas criaturas que acontecem: saiu de Vila Isabel, onde nasceu, por não achar nada bonito o monumento a Noel Rosa. Passou anos e anos em Paris, dividindo quase o seu tempo entre o Follies Bergère, onde era vedete, e a Sorbonne, onde era um crânio. Casou-se várias vezes, deslumbrou a Europa, foi correspondente do Times na Jamaica, colaborou com Madame Curie, brigou nos áureos tempos com Darwin, por causa de um macaco, ensinou dança a Nijinski, relatividade a Einstein, psicanálise a Freud, automobilismo ao argentino Fangio, tourear a Dominguín, cinema a Chaplin, e deu algumas dicas para o doutor Salk. Vivia, já velha mas sempre sapiente, num casarão da Boca do Mato, fazendo pastéis que um sobrinho vendia na estação do Méier. Não tinha papas na língua e, entre muitas outras coisas, detestava mulher gorda em garupa de lambreta.

Primo Altamirando também ficou logo famoso em todo o Brasil. O nefando nasceu num ano tão diferente que nele o São Cristóvão foi campeão carioca (1926). Ainda de fraldas praticou todas as maldades que as crianças costumam fazer dos 10 aos 15 anos, como, por exemplo, botar o canarinho belga no liquidificador: Foi expulso da escola primária ao ser apanhado falando muito mal de São Francisco de Assis. Pioneiro de plantação de maconha do Rio. Vivendo do dinheiro de algumas velhotas, inimigo de todos os códigos, considerava-se um homem realizado. E, ao saber de pesquisas no campo da fecundação em laboratório, dizia: “Por mais eficaz que seja o método novo de fazer criança, a turma jamais abandonará o antigo.”

Raras vezes Stanislaw deixava a sátira dos fatos e partia para uma caricatura coletiva:

“O negócio aconteceu num café. Tinha uma porção de sujeitos sentados nesse café. Havia brasileiros, portugueses, franceses, argelinos, alemães, o diabo.

De repente, um alemão, forte pra cachorro, levantou e gritou que não havia homem pra ele ali dentro. Houve a surpresa inicial, li motivada pela provocação, e logo um turco, tão forte como o alemão, levantou-se de lá e perguntou: ‘Isso é comigo?’ ‘Pode ser com você também’, respondeu o alemão.

Aí então o turco avançou para o alemão e levou uma traulitada tão segura que caiu no chão. Vai daí o alemão repetiu que não havia homem ali dentro pra ele. Queimou-se então o português, que era maior que o turco. Queimou-se e não conversou. Partiu pra cima do alemão e não teve outra sorte. Levou um murro debaixo dos queixos e caiu sem sentidos.

O alemão limpou as mãos, deu mais um gole no chope e fez ver aos presentes que o que dizia era certo. Não havia homem para ele ali naquele café. Levantou-se também um inglês troncudo pra cachorro e também entrou bem. E depois do inglês foi a vez de um francês, depois um norueguês etc. etc. Até que, lá do canto do café, levantou-se um brasileiro magrinho, cheio de picardia para perguntar, como os outros: ‘Isso é comigo?’

O alemão voltou a dizer que podia ser. Então o brasileiro deu um sorriso cheio de bossa e veio gingando assim pro lado do alemão. Parou perto, balançou o corpo e… PIMBA! O alemão deu-lhe uma pancada na cabeça com tanta força que quase desmonta o brasileiro.

Como, minha senhora? Qual é o final da história? Pois a história termina aí, madama. Termina aí que é pros brasileiros perderem essa mania de pisar macio e pensar que são mais malandros do que os outros.”.

De que morreu Sérgio Porto? Todos os seus amigos dizem a mesma coisa: do coração e do trabalho.

Era um monstro para trabalhar esse homem de trânsito livre entre todas as coisas gratuitas da vida e que poucos meses antes de morrer gemia de pesar ao ter de deixar um quarto de hotel: gostaria de ficar descansando pelo menos um mês.

Lembro-me dele quando chegamos a Buenos Aires, em 1959, no dia do jogo dramático entre o Brasil e o Uruguai (aquele três a um, que teve briga durante e depois). Vi Sérgio em várias atitudes diferentes naquele mesmo dia: fazendo uma piada para o médico argentino que lhe pediu o atestado de vacina (ele apertou a mão do doutor, muito serio. dizendo: “Vacunacíón para usted también.”); durante o jogo ele deu um empurrão nos peitos dum argentino que chamava os brasileiros de covardes (por causa do jogador Chinesinho, que saiu correndo na hora do pau); chorou quando Paulo Valentim fez o terceiro gol; riu-se às gargalhadas quando Garrincha passou indiferente entre os uruguaios furiosos e entrou no ônibus com um sanduíche enorme na boca e outro na mão; conversou longamente comigo sobre suas aflições sentimentais; e ceou com grande entusiasmo.