No dia 7 de dezembro de 1919, o Assyrio, elegante restaurante do Theatro Municipal, foi palco de um dos mais bizarros eventos literários da história do Rio de Janeiro. Deslumbrado com os cumprimentos ao seu mais novo livro, Poesias, Carlos Alberto de Sá Magalhães, ou simplesmente Carlos Magalhães, ofereceu um banquete em sinal de reconhecimento aos homens de letras que haviam consagrado sua obra. Até então obscuro no meio intelectual, conhecido somente nos salões aristocráticos da cidade, seu nome ganhara, nas semanas anteriores, um súbito destaque da crítica literária local, sempre acompanhado de superlativos e expressões mirabolantes. Até mesmo figuras reputadas por sua ferocidade, como Antonio Torres, Gilberto Amado e Adoasto de Godoy, dedicaram-lhe, em coro, gabações extravagantes. Definindo-o em seus artigos na imprensa como “Saneador de emoções”, “Grande lírico nacional” ou “Campoamor brasileiro”, a tríade apontou o seu Poesias como o mais importante lançamento dos últimos anos e, o autor, como o maior vate do Brasil – “quiçá das américas”.

Cerca de quarenta amigos, jornalistas e escritores testemunhavam a consagração. Sentindo-se o homem do momento, o poeta queria a qualquer custo exibir seu triunfo à sociedade. No dia seguinte, os jornais só davam conta do panegírico: brindes, discursos, orquestra e um menu lustroso, inteiramente em francês. Elegias de todos os tipos se acumulavam, enquanto a fina flor da intelectualidade carioca se empanturrava de coeur de laitue, agneau à la broche e medaillon Durhan aux pointes d’ apesperges. Erguendo o copo, o poeta apontou Antonio Torres, ali presente, como seu paraninfo literário. E saudou a elite cultural carioca com um brinde de gratidão.

– Não me julgueis, contudo, capaz de esquecer-vos, ou de não vos reconhecer e proclamar também meus grande padrinhos literários, dando igualmente a qualquer um de vós o lugar de honra que, no meu coração reconhecidíssimo, ocupa esse nosso eminente patrício! – disse Magalhães, erguendo o copo. – Não! Nele, perpetuamente, estarão lembradas e resguardadas, num culto de admiração e de carinho, as personalidades vitoriosas e consagradas de todos vós, meus caríssimos cultos e talentosos confrades.

O homenageado sequer desconfiava, mas estava sendo vítima de uma das mais crueis e bem arquitetadas blagues de que se teve notícia no século passado. Inebriado pela vaidade, ou apenas traído pela boa fé, Magalhães não conseguira detectar a ironia fina escondida nas palavras dos críticos, que haviam falado bem de seu livro querendo falar mal. O poeta não apenas aceitara candidamente os cumprimentos extravagantes ao seu livro e à sua pessoa, como ainda os celebrara com uma refeição nababesca.

Embora completamente esquecido nos dias de hoje, o caso está ligado à história da crítica do país, marcando para sempre a trajetória de seu protagonista.

Durante toda sua vida, Carlos Magalhães cultivou a imagem de homem galante e cordial. Poeta-gentleman, notabilizava-se por sua riqueza, adquirida graças à herança do pai, o comerciante Alberto Fernandes de Magalhães. Empreendedor de sucesso, responsável por transações comerciais que oscilavam anualmente entre seiscentos e oitocentos reis, o filho aumentou ainda mais a fortuna familiar. Com seu tino comercial, comprou prédios no Centro e em Copacabana, onde morava. Verdadeiro ornamento das reuniões festivas, exibia seu “físico de Antínoo” (segundo os padrões estéticos da revista Fon Fon) na Confeitaria Alvear, ponto de encontro da elite da cidade.

Magalhães tinha tudo que um homem de sua época poderia querer, exceto o talento. Desde cedo atendera ao chamado do Parnaso, mas escrevendo em um vernáculo antiquado e fora de moda, até para os padrões da época. “É deplorável coisa a velhice sem antiguidade”, disse sobre seus poemas João Ribeiro, o papa da crítica naquele período, e um dos poucos a não aderir à blague. Com efeito, o vate tinha um pendor todo especial para melindrosas, namoricos de salão e outros assuntos batidos. Sempre de forma respeitosa, passando longe de sentimentos impudicos, a beleza feminina era exaltada em versos como “Braços – assim como os teus -/ tão lindos e tão perfeitos,/ enlevam os olhos meus!” .

A falta de inspiração, no entanto, ia muito além dos temas. Abordando questões graves ou mundanas, Magalhães imprimia um enlevo digno de aluno de ginásio: “Prossegue essa hecatombe e os povos de outros lados/ Não o fazem cessar – de um modo decisivo/ Em virtude das leis… e dos pactos firmados”, escreveu ele em “Não matarás”, poema edificante sobre os horrores da Primeira Guerra.

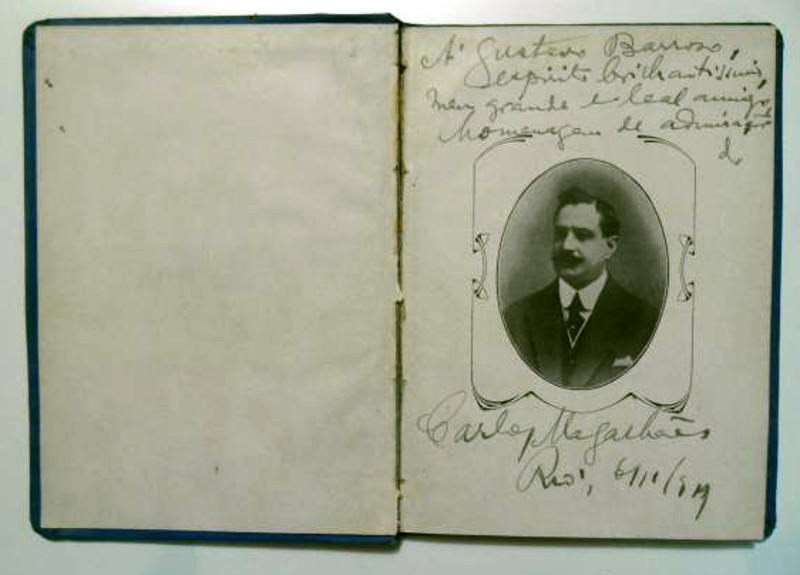

Desde cedo, Magalhães se acostumara aos elogios fáceis da alta sociedade e dos bajuladores de plantão. Com um longo perfil de duas páginas e um grande retrato, onde se distinguia a sua bela estampa e o seu bigode asseado, a revista Rua do Ouvidor já o apresentava, no ano de 1900, como uma promessa das letras: “Basta olhar rapidamente para o seu retrato, que agora estampamos nesta página, afim de que se adquira a convição de que Carlos Magalhães é um espírito muito acima da vulgaridade, cultivado por assuntos sérios que, se como muitos outros, não tem alçado o seu voo pelo mundo em que brilham as estrelas fulgurantes das inteligências vivas dos nossos primeiros literatos, é porque sua excessiva modestia obriga-o ao retraimento, que não pode ser justificado”.

Então com 23 anos, o jovem dublê de escritor e capitalista exibia um percurso digno de nota: presidente de grêmio estudantil, colaborador assíduo de jornais nacionais e internacionais e defensor do “nosso querido Brasil das terríveis calúnias que lhe atiram estrangeiros despeitados”. Católico fervoroso e detrator do positivismo, fora diversas vezes convidado por jornais europeus para ser seu correspondente no país, mas recusara por falta de tempo. Ao longo de seis anos, acumulara no fundo de um baú uma vasta produção literária, que não demoraria a ganhar as livrarias. Com seus “raros predicados intelectuais”, previa a revista, estava fadado a produzir “páginas tão belas como as que escreveu em outras épocas”.

Quase duas décadas depois do artigo, Magalhães já publicara quatro livros de poesias – Enlevo e emoções, Dispersos, Cantares e Livro do passado – sem nunca alcançar a glória planejada. Embora sua elegância lhe garantisse um lugar cativo no panteão da aristocracia, faltava-lhe, ainda, o aval dos grandes críticos. Poemas como Copacabana (“À tarde, ao por do sol, Copacabana é linda!”) haviam se tornado uma espécie de hino dos coquetéis, mas quase inexistiam fora dos círculos refinados. Com Poesias, Magalhães decidiu montar um best of de sua obra poética, apostando alto na divulgação. Anunciou sua coletânea nas páginas da Fon Fon, no boudoir da confeitaria Alvear e, em dezembro de 1919, foi até o Palácio do Catete oferecer um exemplar ao Presidente da República.

Por um acaso infeliz, o livro acabou caindo nas mãos de Adoasto de Godoy. Segundo o acadêmio Raimundo Magalhães Júnior, que relatou o caso em sua biografia de José do Patrocínio Filho, O fabuloso Patrocínio Filho, Godoy reuniu alguns de seus colegas de imprensa e convenceu-os, não sem dificuldade, a entrar na maquinação. Além de Torres, Godoy e Amado, tiveram papel importante os jornalistas Pedro da Costa Rego, Benjamin Costallat e o próprio Patrocínio Filho, que se aventurava como crítico literário sob o pseudônimo de João das Regras.

Aos poucos, mais nomes foram se juntando ao grupo de conspiradores. No espaço de um mês, entre meados de novembro e dezembro de 1919, alguns dos mais renomados intelectuais e jornalistas da cidade passaram a tecer loas a um livro que eles mesmos consideravam risível. Os elogios se multiplicavam como pão nas páginas dos principais jornais do Rio – Gazeta de Notícias, A época, O imparcial e Correio da Manhã, entre outros. Em novembro, uma nota anônima chegou a contabilizar o número de formadores de opinião que, até então, haviam se pronunciado em favor do novo poeta: vinte e cinco.

Entre o sexteto do terror, o mais respeitado era Torres [1] , um ex-padre mulato sem vocação e em constante desentimento com os membros do seminário (sobre o Cardeal Arcoverde, com quem teve uma disputa, escreveu certa feita que ele parecia ” ter nascido já empalhado para figurar em museus como o de Madame Tussaud”). Ressentido por perder a vida na atmosfera empesteada das sacristias (“Enquanto os outros da minha idade respiravam o perfume da vida, eu respirava incenso!”), largou o sacerdócio e, em 1912, mudou-se para o Rio.

O ex-padre formou uma importante parceria intelectual com o paulista Adoasto de Godoy, que duraria muitos anos. Em 1916, os dois iniciaram na Gazeta de Notícias, utilizando o pseudônimo de João Epíscopo, uma série de crônicas com as mais desabusadas críticas a figuras do meio político e intelectual de então. Godoy já havia dado amostras de seu gosto pela polêmica anos antes, na A Imprensa de Alcindo Guanabara, com a seção “Ao deus-dará”. Mas nada que se comparasse à virulência de João Epíscopo, “a mais viperina das línguas viperinas da cidade” – como o próprio personagem se definia.

Com sarcasmo, humor e alguma truculência verbal, Torres foi ganhando cada vez mais destaque na imprensa carioca. Até que em 1918, após passagem pelo Correio da Manhã, ganhou uma coluna semanal na Gazeta de Notícias que o transformou num dos cronistas mais lidos do Rio de Janeiro.

O sergipano Gilberto Amado desembarcou no Rio em 1910. Sua ascensão na imprensa carioca foi meteórica, muito devido ao seu inegável talento – outro tanto graças à habilidade de se aproximar das pessoas certas. Cinco anos depois, protagonizou um episódio que abalou profundamente o meio intelectual da época: após uma reunião da Sociedade Brasileira dos Homens de Letras (umas das tentativas dos escritores se organizarem fora da Academia) na sede do Jornal do Comércio, Gilberto Amado se desentendeu com o poeta Aníbal Teófilo, matando-o a tiros no saguão do jornal. Em 1919, já absolvido pelo crime, era redator-chefe do jornal Época, mas continuava mal visto por boa parte do meio intelectual.

José do Patrocínio Filho é talvez uma das figuras mais curiosas do período. Há um vasto anedotário em torno do filho do “Tigre da Abolição”, ainda que muitas de suas façanhas fossem retocadas por sua imaginação delirante. Mulato playboy, levemente mitômano, fazia de tudo para ser aceito pela elite carioca. Em 1917, Patrocínio Filho era funcionário do Ministério das Relações Exteriores na Europa; na viagem de volta ao Brasil, inventou algumas histórias para um passageiro, incluindo um caso ardente com a espiã alemã Mata Hari. Ao desembarcar em Londres, foi preso acusado de espionagem. No livro A Sinistra Aventura, ele romanceia, sem nenhum constrangimento, não apenas seus dias no cárcere como seu suposto affair com a espiã fatal.

Mas o que levou esses respeitados intelectuais a ridicularizar um conhecido homem de sociedade? Por que arruinar reputações com falsos elogios? Embora não haja muitas referências sobre a motivação da brincadeira, Magalhães Júnior arrisca um palpite em seu livro. Nascido em em 1909 e morto 1981, membro da Academia de Letras a partir de 1956, pesquisador de eventos da história literária, o escritor conheceu bem o período e seus personagens. Usando provavelmente informações de bastidores, ele conta que os críticos tentavam vingar a Academia, esse seleto clube que os havia renegado. “Em represália aos falsos valores”, o grupo criaria “um falso valor não acadêmico, com tal força que, sob uma avalanche de publicidade, levá-lo-iam às portas da própria Academia Brasileira de Letras, que teria que admiti-lo como candidato e talvez até o elegesse! Seria, então, um gozo geral…”

De artigo em artigo, os conspiradores fabricaram uma dupla reputação, que fundia a figura do gênio literário com a do herói mundano – uma espécie de candidato ideal da Academia. Nunca deixavam de exaltar, simultaneamente, as qualidades sociais e financeiras de sua vítima. “Dir-se ia que a providência, pródiga para com ele, o quis dotar de um físico que correspondesse em sedução e amabilidade à estrutura sedutora de seu poder mental”, escreveu José do Patrocínio Filho sobre o poeta, em um artigo em A Notícia. Era como se, na figura de Carlos Magalhães, os críticos galhofeiros tivessem sintetizado o arrivismo literário de uma certa elite, viciada em medir talento pelo pistolão.

Não bastou uma semana para Carlos Magalhães se tornar um fenômeno. Sua ventura passou a irradiar por toda urbe carioca. Em um artigo para a Gazeta de Notícias, em 22 de novembro de 1919, Antonio Torres tratou de explicar aquela meteórica ascensão.

“O triunfador literário desses últimos dias é, inegavelmente, o poeta Carlos Magalhães. Há muitos anos não assistíamos uma vitória igual e tão merecida. Não se fala em outra coisa senão nas Poesias de Carlos Magalhães. Desde a Academia de Letras à Faculdade de Medicina, Carlos é citado e recitado, declamado e proclamado o primeiro poeta contemporâneo do seu país e um dos maiores do mundo moderno. E isto não se passa apenas entre a gente da alta roda. Eu, que privo entre a gente humilde, que gosto de fazer meus estudos de observação entre as camadas menos felizes da sociedade, tenho notado que os versos de Magalhães vão suprimir, no nosso meio, os de Casemiro de Abreu, e com uma diferença: Casemiro era apenas um caixeira imbecil e analfabeto, ao passo que Carlos é um gentleman finíssimo, culto, tendo lido muito e sendo, portanto, um spécimen, o mais alto spécimen da alta civilização surgida na República”.

A estreita relação entre fidalguia e talento fica ainda mais explícita em um artigo não assinado na revista semanal Nossa Terra, que apresenta Magalhães como “o maior poeta do Brasil”:

“Carlos Magalhães é o genuíno representante do seu meio. Nele se reuniram todas as possibilidades de sentimento e de espírito da alta sociedade. (…) E porque interpretou um momento social, e porque foi a boca perfeita de seu meio, o poeta é lido e declamado em todos os salões do Rio de Janeiro. Mais do que isso: é beijado e ansiado nas alcovas silenciosas e confidentes, à luz do abatjour, agarrado, furiosamente, por mãos lindas e cor de rosa”.

Em um artigo publicado em A Época, no dia 24 de novembro, Gilberto Amado entrou na brincadeira reforçando os traços finos do poeta.

“Carlos Magalhães, cujo livro acabo de ler, é desses poetas nupciais, que vivem em namoro permanente com a sociedade brasileira, cuja cultura, sensibilidade e gosto artístico tão perfeitamente simbolizam”, escreveu o crítico, definindo o livro de Magalhães como um “reflexo conciso e decisivo da mentalidade dominante de seu tempo”.

Magalhães era todo um universo, um sonho lírico de danças eternas, perfume, flertes e taças de champagne: “Elegante, cortês, talhado à maneira dos menestreis medievos que faziam sonhar a luz dos luares meigos as castelãs de outrora”; “fino cantor da confeitaria Alvear e dos chás de caridade”; e ainda: “O poeta da felicidade”.

“Deus o conserve sempre assim, com seu talento, a sua tinturaria [2], e seu bigode preto, torcidinho nas pontas”, celebrou Costa Rego. Naquele que é provavelmente o mais hilário e bem acabado texto da conspiração, o jornalista reforça a campanha de Magalhães na Academia.

“Carlos Magalhães é um homem rico, riquíssimo. Não precisa da poesia para viver. Faz versos porque nasceu poeta, e poeta há de morrer. Ele já é o vate preferido do mundo elegante; pontifica nos salões e entusiasma as damas mais inteligentes da sociedade. Há de entrar na Academia pela mão da Justiça e pela da Glória”.

Os artigos foram ficando mais ousados, com uma ironia cada vez mais assumida. Benjamin Costallat descobriu no gentleman um contraponto aos excessos do típico artista plebeu, sem higiene e sofisticação – uma prova viva de que se pode tomar banho todo dia e fazer bons versos. “Enquanto a maioria dos poetastros que andam por aí são sujos, sem brilho e sem perfume”, comparou o jornalista, “Carlitos, pelo contrário, é a limpeza personificada: o perfume em pessoa. Um eterno engraxado”. No auge da campanha , a revista Nossa Terra subiu ainda mais o tom. Chegou a prever uma glória eternizada na pedra:

“Sua estátua, em mármore, há de ser levantada na Praia de Botafogo onde o sol brasileiro iluminará sua cabeça divina, as suas formas perfeitas”, publicou a revista, em 11 de dezembro de 1919, quase uma semana após o banquete.

Para chamar a atenção da Academia Brasileira, no entanto, era preciso mais do que dotes aristocráticos – e os conspiradores se empenharam em reforçar os méritos estéticos dos versos de Magalhães. Não faltam análises sobre a tournure da sua frase, a honestidade de sua poesia, o poder de expressão de seus trechos descritivos… Sem pudores e meia palavras, a poesia de Magalhães foi sucessivamente comparada a de Victor Hugo, Sainte Beuve,Olavo Bilac e até Homero. “Também é preciso salientar que ele é uma espécie de Musset, dotado de arroubos hugoanos e com laivos de melancolia serena”, delirou Antonio Torres em seu texto.

Ao reproduzir, em seus textos, alguns dos versos mais medíocres do vate, o ex-padre e seus cúmplices pareciam contradizer suas próprias observações. De imediato, cavava-se o abismo entre a real qualidade dos poemas e os falsos elogios que eles provocavam. Um leitor mais lúcido poderia se espantar com a frivolidade do material destacado. Só que a força do poeta, apressavam-se em argumentar os críticos, estava justamente na simplicidade com que expunha suas ideias. Suas imagens não eram banais – eram espontâneas, diáfanas, realistas…

Não raro, os argumentos flertavam com o nonsense. Depois de pinçar um trecho do poema Vertigens do champagne (“Bebo a primeira taça, e após bebo a segunda;/ Sem demora, n’um sorvo, outra mais esvazio…/À quarta, sinto então ligeiro calafrio/Seguido de torpor e ansiedade profunda”), Costa Rego logo emenda:

“Pessoas de grande experiência, a quem fui consultar sobre a matéria, garantem-me a exatidão do ‘ligeiro calafrio’, que é, realmente, seguido de torpor e ‘ansiedade profunda’. Acrescentaram-me que, 24 horas depois, costuma haver também dor de cabeça e perda de apetite. Desço a esses detalhes, como crítico estreante, para deixar bem claro o cuidado com que Carlos Magalhães dá ao seu verso o cunho realista, que foi a grande glória de Zola”.

Em outro exercício de lógica estapafúrdio, o jornalista destacou a retidão e o respeito com que Magalhães celebrava as mulheres:

“É muito comum encontrar poetas que cantam das suas amadas os seios, as pernas, etc. Carlos Magalhães só canta o que a mulher tem de casto e visível, a saber: os olhos, os braços, a boca, os cabelos, os pés, a garganta, o nariz e o ouvido, sendo mesmo especialista desses últimos três órgãos, em concorrência vitoriosa com o Dr. Otávio do Rego Lopes [3]”.

Peças humorísticas disfarçadas de artigos, os textos podem ser vistos como uma paródia da crítica elogiosa da época. Não estavam apenas ridicularizando um arrivista da alta roda, mas todo um sistema de relações e privilégios. E ai de quem ousasse questionar o novo gênio do Parnaso nacional. Quando João Ribeiro publicou sua crítica desfavorável a Poesias em O Imparcial, sugerindo que o poeta “untuoso, apaixonado e mulherengo” já nascera antiquado, os críticos o rebateram prontamente. Ora, que problema haveria em ser mulherengo e untuoso?, indagava Adoasto de Godoy em um artigo para a Gazeta de Notícias, publicado em 26 de novembro – “esses predicados, justamente, é o que fazem a glória de Carlos Magalhães!”

“O senhor João Ribeiro já não sentirá mais a naturalidade e a justiça das homenagens que os poetas, todos eles, votam às mulheres? Mulherengo por quê? Porque todas as mais cultas e respeitáveis damas de espírito dos nossos mais aristocráticos salões e da mais alta sociedade do Rio de Janeiro se enlevam, embevecidas, na admiração do inegável talento do nosso grande lírico?”, continuou o jornalista, aproveitando para deixar um recado para os membros Academia.

“O que há, em nossos críticos, é muito espírito de côterie, é medo de fazer justiça. Não têm coragem de confessar claramente a verdade.

Sejam antes sinceros e imparciais, e chamem à seu grêmio, isto é, à Academia, o grande poeta cuja vitoria estrondosa já não é mais possível negar.”

Ribeiro não foi o único estraga-prazeres. Intelectual sério, Humberto de Campos se recusou a participar da brincadeira. Em Memórias de João Paraguassu, livro de M. Paulo Filho publicado em 1964, ele conta a este último que, embora não estimasse a produção literária de Magalhães, achando-a inclusive medíocre, não julgara de bom tom as solicitações de Torres, Godoy e Patrocínio Filho. “Levou-se ao ridículo um homem que merecia um melhor tratamento”, lamentou.

Outras personalidades das letras, Benjamim Lima e Xavier Pinheiro, tentaram inclusive denunciar publicamente a farsa. Pinheiro disse que os elogios ao poeta eram fementidos e soltou o verbo nas páginas do Jornal do Commercio: “Se isso não é uma torpeza inonimavel, não sabemos então qual a qualificação que se lhe deva dar”.

Uma resposta publicada em um artigo anônimo da revista Nossa Terra, no 11 de dezembro, mostra que o quão longe os conspiradores estavam dispostos a ir:

“Que lhe importará [a Magalhães] as pedras atiradas?

Quem lhas atirou?

Xavier Pinheiro é a revolta do subúrbio, o Andaraí do campeonato literário.

João Ribeiro… Quem é? Um sergipano rude, que em trinta anos de Rio, de Brasil, não se adaptou ao chique e ao encanto da Avenida Central, conservando-se em Laranjeiras, no seu Estado, entre o povo selvagem e bruto.

Carlos Magalhães há de sair-se gloriosamente incolume de todas as pérfidas calúnias”.

Apoiando-se nesse falso respaldo, Magalhães reagia com arrogância aos ataques. Desprovido de qualquer senso de autocrítica, tratava as vozes dissonantes como “invejosas” e se defendia usando como prova os elogios exagerados que aquelas grandes cabeças lhe haviam deferido. Para calar as más línguas, chegou até a publicar uma nota na imprensa em que listava o nome de todos os seus admiradores – incluindo os de Godoy, Patrocínio, Torres e Amado -, e lamentava as observações de Ribeiro e Pinheiro.

Folha de rosto autografada da primeira edição de Poesias (1919)

Localizado no subsolo do Theatro Municipal, complementando o salão de mesmo nome, o Assyrio é uma joia de exotismo produzida pelo Rio de Francisco Pereira Passos, prefeito entre 1902 e 1906. Inspirado na gestão de Haussman em Paris, ele havia aberto a Avenida Rio Branco e promovido reformas urbanísticas radicais, erguendo obras que simbolizaram a entrada da cidade no século XX. Todo revestida de cerâmica esmaltada, a decoração do restaurante, que funciona até hoje, imita a arte assíria e persa em um pout-pourri oriental, com altos relevos representando Gilgamesh, paineis com leões babilôneos e lustres inspirados na arte islâmica.

Naquele período, o Assyrio abrigava os eventos mais refinados da cidade. Para Magalhães, um banquete no local deveria ser a confirmação final de seu triunfo, uma prova de que tinha conquistado seu lugar entre a intelectualidade do Rio de Janeiro. O anfitrião não poupou dinheiro. Segundo informou a Gazeta de Notícias, as festividades começaram às 13h e se estenderam até às 15h30. Uma orquestra executou obras de Carlos Gomes e Nepomuceno, além do hino nacional. “Foi uma festa de arte e alta intelectualidade. Mesa cheia de talento. Alegria. Jovialidade. Música. Uma verdadeira glorificação”, destacou o jornal, que também publicou o discurso do anfitrião e os de alguns convidados. Falando em nome da crítica e dos escritores nacionais, Antonio Torres lembrou a generosidade e a nobre Arte do homenageado.

“Eu reconheci em ti uma fidalga figura de artista e homem de sociedade. Abracei-te, admirando-te. E, como sou franco, bradei aos meus contemporâneos o teu valor, até agora negado apenas por invejosos. Não fui mais do que um pregoeiro do teu talento. Descobri-te, desventei-te nas tradicionais colunas de Gazeta de Notícias como Octave Mirbeau desvendou Maeterlinck, em 1880, pelas colunas do Fígaro“, continuou Torres, dando a entender que o vate entrara oficialmente na galeria dos grandes líricos nacionais.

“Eras até agora o ídolo dos nossos salões aristocráticos e o cantor predileto das grandes damas do Rio de Janeiro: de hoje em diante ficarás sendo também um paradigma, um espelho, um modelo para os poetas contemporâneos. Imitem eles, se puderem, tua nobre espontaneidade. Trabalha, produz, publica, e deixa falar os invejosos. Quem pode dizer à inveja – ‘Para!’ – ” e ao Orgulho Vencido – ‘Emudece!’ – Ninguém. Fazei, pois, o que se lê em Dante: ‘Non ragioniam di lor, ma guarda e passa’. Não te detenhas na sua senda gloriosa para ouvir o coaxar das rãs”.

Houve ainda discursos de Patrocínio Filho e Costa Rego, além de uma oração de Paulo Magalhães, filho do poeta, que chegara mais tarde ao banquete. O rapaz atlético e elegante, que se tornaria um bem sucedido teatrólogo da geração Trianon, também produziu, com sua voz sonora, um breve speech. Empolgou a assistência que, de acordo com a Gazeta, “aplaudiu-o delirantemente” ao final:

“Só me resta dizer-te, meu pai, que eu te saúdo e te beijo no coração, na face e no talento, orgulhoso e feliz de ser seu filho”.

Entre os quase cinquenta presentes, é difícil saber quantos deles tinham consciência da blague. Carlos Magalhães chamara amigos próximos que, provavelmente, assim como ele, tomavam os elogios dos críticos ao pé da letra. Com exceção de uma ou outra nota em tom ambíguo, as matérias que nos chegam um século depois são praticamente releases oficiais do banquete, exaltando o sucesso merecido do poeta. Graças a Magalhães Júnior, porém, temos alguns detalhes de bastidores que, embora impossíveis de confirmar, dão mais detalhes sobre o ambiente desse histórico evento no Assyrio.

Conta o biógrafo que os próprios conspiradores, ou pelo menos parte deles, tinham dúvidas sobre suas presenças no banquete. Constrangidos, acreditavam que a brincadeira tinha ido longe demais. Como Magalhães reagiria se descobrisse a farsa? E se quisesse vingar a sua honra? A certa altura, o almoço teria ficado tenso, e muitos presentes acharam que poderiam ser desmascarados. Foi quando José do Patrocínio Filho, com a mesma naturalidade com que inventara histórias ardentes sobre Mata Hari, passou a ler telegramas imaginários assinados por figuras de renome mundial como Anatole France e Gabriele DAnnunzio (nomes oportunamente omitidos na reportagem da Gazeta de Notícias). Nesse momento, algumas risadas ecoaram ao fundo do restaurante; ainda assim, Magalhães de nada desconfiou.

Com a legenda “A maior sagração literária dos últimos tempos”, uma foto publicada no A careta, periódico que viria a se tornar um escarnecedor assíduo de Magalhães, é um dos documentos visuais do banquete que chegaram ao nosso século. Aparecem ali, no Assyrio, posando sorridentes em três fileiras, os principais protagonistas do caso. Na primeira fila, sentado, vê-se Carlos Magalhães, com seu formidável bigode preto, satisfeito e realizado.

É impossível saber a data exata em que Carlos Magalhães descobriu a farsa. Mas pode-se imaginar o seu espanto de marido traído. Em março de 1920, o jornal A Rua publicava uma nota de título sugestivo: “Crítica de barriga cheia”. O texto, assinado por um certo O MISANTHROPO, tentava provar, em termos objetivos, que a lucidez crítica só é possível quando bem alimentada, que o espírito também é refém das contingências do estômago. “Não é, por consequência, a coisa mais razoável do mundo que, antes de submeter a apreciação dos críticos qualquer trabalho, se lhes submeta, à digestão, um opíparo banquete? O Sr. Carlos Magalhães demonstrou as excelências do sistema”.

Por que o jornal esperou quatro meses para ironizar sobre o episódio é um mistério, mas a sua publicação serve como um indício de que a glorificação de Magalhães já não era tão gloriosa para a grande imprensa. O certo é que, em 1921, quando o livro de Magalhães chegava à sua terceira edição, a blague passara a ser comentada abertamente nos jornais. A maior parte dos textos lamentavam o caso, lembrando que Magalhães fora vítima de uma brincadeira deplorável, de mau gosto, mas que havia reagido de forma serena e digna.

“Perante a conspiração que visava exterminá-lo pelo ridículo, o sr. Carlos Magalhães manteve a compostura de um homem superior”, escreveu um crítico de A Pátria. “Não se mancharam as suas luvas brancas. Nessa hora difícil, o poeta mostrou que, se não escrevia como Victor Hugo e Lamartine, sabia comportar-se como um cavalheiro. Os que já estimavam passaram-lhe a estimar ainda mais. Os seus inimigos deram-lhe o ensejo de demonstrar que ele sabe ser poeta jusqu’ au bout“.

Para a terceira edição do livro, Magalhães reuniu trechos de cartas e artigos com apreciações dos nomes “mais ilustres do nosso meio literário e científico” ao seus poemas. A essa altura a ficha já havia caído, e ele não incluiu, obviamente, uma só linha de seus algozes. Um crítico do jornal A noite sugeriu que Magalhães não só havia compreendido o golpe falso, como ainda o capitalizara para o sucesso do livro.

De fato, a sua coletânea chegava à terceira edição, feito notável para um livro de poesia. E Magalhães, apesar de tudo, ainda era o vate genuíno da alta roda. Seus poemas continuavam sendo reproduzidos em periódicos elegantes, como o Jornal das Moças. Recitá-los nos bailes, informava O Malho, era uma arma indispensável para caçar mulheres chiques.

Para outra imprensa, mais literária, seu nome se tornou sinônimo de ridículo, a própria definição do presunçoso sem talento. “Mais um confrade para Carlos Magalhaes”, virara um bordão para designar vates sem talento. E outra: “Carlos Magalhães parece que está cheirando a brilhantina que lhe puseram nos bigodes”. É possível encontrar muitas menções em A careta, que continuou lembrando a humilhação pública meses depois. A revista, que em anos anteriores cobrira a figura de Magalhães com entusiasmo, agora a tratava com escárnio. Até um poema fazendo troça do banquete foi publicado em suas páginas: “Apenas no menu uma falha vimos:/ Medaillon Durham, quando só possuímos/ – A carne má do nosso boi Zebu…”

Por tabela, os ataques acabaram atingindo o filho de Magalhães, Paulo – o rapaz atlético de voz sonora -, atrapalhando suas aspirações literárias. Uma resenha do primeiro romance de Paulo, Resignação, lançado em 1921, teve mais menções ao passado de seu pai do que ao próprio livro.

“O novo belletrista é filho de Carlos Magalhães, por isso os maus, ironica e ferozmente, mal daquele viram o nome do alto de uma brochura, sumariamente lhe fizeram o necrologio, declarando: É o continuador intelectual de seu pai.

Todo o Rio tremeu ano o passado de comoção em face a formidável Blague feita ao homem que escreveu com a intenção de fazer verso: Copacabana é linda de tarde, oh! sensação!.

Pois bem, o pobre manequim, quando surgimos em sua frente para lhe mostrar com franqueza o quanto ridículo estava se formando, revoltou-se e constantemente depois a nossos ouvidos chegavam as belas referências que ele nos fazia”.

Magalhães estava marcado. Como a rã de La Fontaine, que explodiu em pedaços querendo ser tão grande quanto o boi, tentara ir contra sua natureza. Por mais elegante e endinheirado, por mais sucesso obtivesse em seus negócios, nunca faria parte do mundo intelectual. Embora seus defensores insistissem que ele havia tirado de letra a conspiração, mantendo a compostura que se espera de um gentleman, uma nota assinada pelo próprio Magalhães em A Noite, em outubro de 1920, indica um certo desespero. Já no título, um apelo: “Pela primeira… e útima vez”.

Contra o que ele chamava de uma intermitente ” campanha de inveja, de despeito e de pretenso ridículo” , Magalhães publicou uma “declaraçãozinha” visando “poetas, poetinhas, poetastros e poetões”. Tinha os seguintes fins:

“1º) Confirmar, ainda uma vez, a minha serenidade de espírito, a minha magnífica saúde e meu intenso gosto de viver…

2º) Avisar, para breve, a minha viagem à Europa e a continuação da minha prosperidade financeira.

Como remate, finalmente, devo ainda dizer [ilegível]:

Os meus poucos desafetos – aliás, gratuítos – podem insistir na pretensão inócua em exasperar ou alterar o meu ânimo; o que, porém, jamais conseguirão – e com meu indomável orgulho o declaro – é empanar ou destruir a minha inteligência, a minha cultura, a minha educação e a minha proibidade!

E ponto final.”

No dia primeiro de abril de 1931, os jornais do Rio publicavam o obituário de Carlos Magalhães. Não era piada: o poeta e empresário havia morrido na madrugada anterior. Doze anos após o falso triunfo que comoveu o Rio de Janeiro, a imprensa já não mais o tratava como um gênio de inspiração elevada, mas como um artista cuja sinceridade e lirismo compensava a escassez de técnica e equilíbrio. Em suma: um poeta razoável, um digno representante de uma tradição social, mais lembrado pela generosidade e elegância do que pelo talento. Doente nos seus últimos três anos de existência, raramente saía de sua casa no Leme. “Não era o mesmo homem, a mesma vida, o mesmo espírito. Era, porém, o mesmo gentleman, invariavelmente educado, atraindo pelas maneiras corretas, empolgando pelas maneiras esmeradas”, escreveu a Gazeta de Notícias. O seu traço de seu caráter, “a sua faculté maitresse“, era a “cortesia pessoal”.

Foi sepultado no São João Batista, tradicional cemitério do bairro de Botafogo, aos 51 anos. Sobre seu esquife, um enorme número de coroas de flores.

Único filho de Carlos, Paulo Magalhães fez carreira de sucesso como teatrólogo. Rei das comédias, com 105 peças no currículo, dizia-se o autor mais encenado do país e o único compositor brasileiro a ter composto uma música para Carlos Gardel. Também compôs o hino oficial do Flamengo – o menos popular, gravado por Castro Barbosa – e foi assessor do ex-governador Negrão de Lima.

“Fiz de meu nome uma marca de fábrica”, escreveu em 1939, nas páginas da Fon Fon. “Quanto mais saída, mais reclame para meus produtos. Faço cabotinismo utilitário e comercial, conscientemente… E se é verdadeiro o ditado ‘Feliz é quem feliz se julga’, eu sou o homem mais feliz do mundo!”

Morreu em 1972. Hoje tão esquecido quanto o episódio do Assyrio, ficará, todavia, eternizado por ter cunhado a frase:

“Fale mal, mas fale de mim”.

[1] Não confundir com o outro Antonio Torres, romancista baiano ainda vivo, membro da ABL e autor de Meu querido canibal.

[2] Apesar da evidente ironia do texto, Carlos Magalhães não desconfiou nem desgostou das palavras de Costa Rego. Agradeceu ao jornalista em uma nota no Correio da Manhã, publicada no dia seguinte ao artigo. Corrigiu, porém, uma falsa informação: não era proprietário de uma tinturaria, era apenas um capitalista que “ousa fazer versos e ser bacharel em direito”.

[3] Oculista, Professor da Faculdade de Medicina.