O verbo partir carrega uma impressionante polissemia na língua portuguesa. A partir dele, posso falar em início, como na formulação com a qual começo essa frase; ou naquele que partiu, porque foi embora ou porque dividiu algo; e também naquilo que se desfaz em múltiplos pedaços, se quebra ou se desfaz em inúmeras partes. Aquilo que está partido está também fragmentado. No entanto, o dicionário ensina que o termo partido equivale ainda a: “organização social espontânea que se fundamenta numa concepção política ou em interesses políticos e sociais comuns e que se propõe alcançar o poder, associação de pessoas em torno dos mesmos ideais, interesses, objetivos”. Às vésperas do primeiro turno das eleições, depois que uma grande gama de partidos nos pediu votos em troca de representação nas esferas políticas de organização social, discutir a forma de fazer política por meio de partidos – e tudo que neles há de pretensão de representação – pode ser outro jeito de obedecer à obrigação do voto.

Cartaz exibido durante os protestos de junho de 2013

Penso em um debate que ultrapassa a escolha desta ou daquela candidata, da rejeição deste ou de outro partido, da afirmação de novos partidos. Escolhemos candidatos de determinados partidos – palavra que está longe de poder designar união, estabilidade, comunidade, por tudo que nela contém de quebra, divisão, ruptura, estilhaçamento – como se os partidos nos garantissem unidade em um programa de governo ou em um projeto de país. Votar com essa expectativa é continuar votando a partir de uma formulação anacrônica de democracia. Partidos políticos são, na melhor das hipóteses, associações fragmentadas por interesses diversos, e nesse sentido, fazem justiça aos múltiplos usos do verbo partir. O maior equívoco do momento democrático talvez seja ainda esperar votar em partidos que unam, unifiquem, totalizem. Partidos estão partidos internamente e são apenas o ajuntamento de forças diversas organizadas em torno de um projeto de poder.

Quando me refiro a “momento democrático” tenho em mente um amplo conjunto de pensamentos críticos ao modelo de democracia representativa, que se fortaleceram nas duas últimas décadas a fim de enfrentar a hegemonia ideológica do discurso que toma a democracia como valor último absoluto, em nome do qual tudo pode ser feito, mesmo que “tudo” signifique ações de Estado que contradizem a própria ideia de democracia. Tomo como ponto de partida as manifestações de rua que varreram o mundo – do Egito a Londres, do Rio de Janeiro a Wall Street – com o objetivo não apenas de crítica ao poder instituído, mas principalmente de protesto contra as formas excludentes de organizações de Estado dominadas por elites políticas e econômicas há muito convencidas de sua representação perfeita dos anseios do povo. Convencimento que só pode advir de uma concepção de povo que mantém a forma partida da democracia: povo é aquele que vota no representante de um partido cuja capacidade de governar em nome dos que o elegeram deve se manter inquestionável, em nome da sobrevivência da democracia.

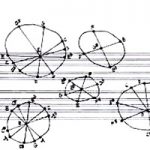

As manifestações de rua, no entanto, escancararam como a forma partido está partida, estilhaçada, consequência da crise da representação, entendida no seu sentido mais político e ao mesmo tempo mais amplo. Crise cuja história gira em torno da impossibilidade de representação de um objeto ao sujeito, do mundo a um eu, de um uma realidade a um conceito; crise que tem nos obrigado a pensar novas formas de fazer política. Não apenas pela necessidade de crítica à forma partido, como a um de seus objetivos inerentes ao seu formato unificado: tomar o poder e, uma vez ali, reproduzir os mesmos mecanismos de exclusão que se pretendia combater.

Nesse sentido, a filosofia de Jacques Derrida nos faz pensar sobre a forma partido, recusada por ele em prol de tomadas de posições políticas sobre inúmeros temas contemporâneos. “Só se deve apoiar uma posição e nunca uma tomada de partido, pois quando uma posição se torna um ‘partido’ ela já está se fazendo representar nos mesmos moldes do ‘opressor’ que tanto fora combatido pelo recém-formado ‘partido’”, escreve Rafael Haddock-Lobo (UFRJ), a fim de ressaltar o valor das posições políticas como estratégias que em si configuram um mecanismo de recusa das estruturas de representação. Quem diz posições, diz contingência, evoca palavras como acidental, fortuito, aleatório, imprevisível, indeterminado. São formas que não cabem em partidos políticos cujas premissas devem estar previamente estabelecidas em plataformas fechadas.

Há mais de 20 anos, a filósofa norte-americana Judith Butler questionou a possibilidade de não mais fazer das mulheres o motor da política feminista. Se a partir dali parecia que ela anunciara o fim do feminismo, de fato suas provocações estavam apontando um paradoxo importante: de nada adiantava primeiro exigir das mulheres uma configuração estabilizada em uma identidade para depois pretender libertá-las. Era preciso, argumentava Butler em Problemas de gênero, publicado nos EUA em 1989, interrogar as próprias exigências de identidade.

Por analogia, a forma partida nos mostra partidos incapazes de nos representar, é porque talvez a política feita a partir dos partidos primeiro exija uma totalização a partir da qual a política passa a ser feita por lideranças partidárias, instâncias de representação de um conjunto que foi forjado a fim de criar a liderança. E, como disse um manifestante na Praça Tahrir, no Egito: “Não estamos procurando um líder que nos governe, mas uma consciência”. Propostas de democracia direta, formação de conselhos populares, reconhecimento de um parlamento pautado principalmente pelos seus próprios interesses são só alguns dos sinais – não exclusivos da política brasileira – de que partir, quebrar, fragmentar, fraturar caminham ao lado de designações como dar início, começar, lançar-se, pôr-se a caminho de um certo destino.