A primeira vez que eu vi seu rosto foi quando ele abriu a porta do apartamento no Upper East Side. Era um rosto infernalmente comum: um velho judeu, careca, de bigode. Havia passado por muitos deles no caminho até a sua casa. Como na piada do mineiro, sobre os elefantes voadores: “o ninho deis deve ser aqui por perto?”, pensei. Demorei para entrar, desapontada com a ausência de fogos de artifício, trilha sonora e outros efeitos especiais. Steinberg rodara a maçaneta e abrira a porta sozinho. Um gesto banal, um rosto banal. Chegava ao fim – sem nenhuma pompa – uma longa e interminável semana desde que havíamos combinado de visitá-lo. Chegavam ao fim quase 25 anos da minha vida e pelo menos 20 de devoção àquela criatura absolutamente comum que abrira a porta.

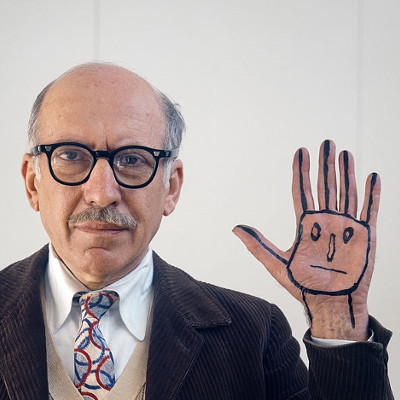

Entre as muitas idiossincrasias de Steinberg, uma das mais notáveis era a de não mostrar o rosto em fotos. Na mais famosa foto sua, em vez do seu rosto, ele exibia um saco de papel kraft sobre os ombros com um desenho: um par de óculos, um nariz alongado, bigode e um traço como boca. Acho que era nada menos do que esse saco de papel que eu esperava encontrar por trás da porta. Mas não: todo o mistério se esvaiu de uma só vez. Era preciso rebobinar a fita e preparar-se para uma nova equação: conversa de salão com um anjo caído.

Difícil.

Entramos. Câmera lenta. Como dar conta de tudo: todos os móveis e quadros, sua voz, seu sotaque, cada fio de cabelo – os que restaram e os que faltavam. Lembro-me que as paredes eram amarelas, amarelo claro, de onde saltavam aos olhos as molduras brancas e os móveis de madeira escura, como em todos os filmes do Woody Allen: o vernáculo completo do apartamento do intelectual nova-iorquino. Não me lembro dos quadros nas paredes. O que eram? Steinbergs? Sei que rapidamente perdi o interesse na conversa. Tive vontade de sair dali e voltar a fantasiar sobre o homem por trás da cabeça de papelão. Não tinha graça alguma aquela figura, que se esforçava em mostrar interesse por esse casal de amigos de uma sua amiga italiana. Eu contava os minutos, fazia-me de surda. Nossa amiga Jerelle, a editora de arte da Op-Ed page do New York Times – que havia pegado carona conosco na visita -, falava demais, ria alto demais, tudo me parecia desagradável, inconveniente. De repente, interrompendo um longo caso de Jerelle, Steinberg vira o rosto na minha direção e pergunta: você poderia posar para mim?

Meu rosto incendiou-se, instantaneamente. Mas claro. Quando? Agora? “Semana que vem, quinta-feira, à tarde.” Combinado. Ele falou algo sobre meu cabelo, na época muito negro, comprido e liso. Algo sobre eu ser egípcia, parecer egípcia. Não ouvi nem vi mais nada. Queria dormir até a quinta-feira seguinte.

Os desenhos de Steinberg estão gravados a fogo no meu cérebro. São a paisagem da minha infância, como Caetano, Gil, Beatles e Gal são o som da minha infância. Seus livros estavam em todo lugar da minha casa, até do lado da privada, me obrigando a ficar muito mais horas do que necessário sentada ali, cotovelos esmagando as páginas. Não tinha nada escrito nesses livros. Quando muito, as palavras eram coisas, paisagens. Eu VIAJAVA nos seus desenhos, por horas. Seguia com os olhos o percurso das linhas, suas espirais ascendentes, ria sozinha quando entendia as piadas, como a do quadrado todo ferrado que se imaginava pitagórico, todo retinho, pobrezinho. Fui à Italia com Steinberg, acompanhei as volutas que a mão de um milanês desenhavam no ar. Viajei de ônibus por todos os Estados Unidos e pelas infindáveis colunas de seus infindáveis prédios públicos. Vi seus desenhos desmontar e desmontar e remontar em labirintos. Enfim, fui uma sua adepta, como já vinha sendo desde muitos anos meu pai e todos os seus amigos – e quem mais viesse ao estúdio (coração da minha casa) procurar notícias. Era esse o cara que eu iria visitar, sozinha, na quinta-feira seguinte, para virar um desenho seu.

Chegou quinta-feira. Estava muito frio. Usei meu casaco mais quente. Toquei a campainha e o velho careca e bigodudo do Upper East Side abriu a porta, como da última vez. Fomos direto à sala de jantar, onde a mesa de madeira bem escura e muito polida estava posta: alguns cadernos, lápis de cor, uma régua, borracha e lápis de grafite. Me dei conta que seus últimos trabalhos – suas naturezas-mortas – eram retratos de sua mesa de jantar. Fiquei emocionada. Ele sentava ali e desenhava seus modelos inanimados, com muito cuidado. Uma tristeza me invadiu: seus últimos desenhos eram a perfeita tradução da solidão desse velho em seu apartamento amarelo.

Conversamos longamente. Ele me trouxe uma torta de maçã, que disse ter comprado especialmente para mim. Me deixou tão à vontade que, quando me dei conta, estava lhe contando sobre déjà vus e outras besteiras de menina. Enquanto isso, fez inúmeros desenhos meus. Eu com imensos cabelos roxos, fio por fio. Fez outro desenho. E mais outro. Em algum momento me confidenciou sobre sua imensa frustração de ser considerado menos artista que um? De Kooning por exemplo, seu vizinho na casa de praia. “De Kooning, artista de uma idéia só!”, resmungou. “O gênio dos gênios! Eu, cada desenho uma ideia, um artista menor: um cartunista!” Disse que era tudo uma questão de material: “Se desde o começo eu tivesse escolhido o óleo! Mas não, escolhi nanquim!” E me mostrou a palma da sua mão. “Você vê esse ponto preto aqui, bem no meio da minha linha da vida? Quando eu era menino uma pena me fincou aqui e com o nanquim tatuou para sempre o meu destino!” Eu estava em êxtase. Steinberg me fazendo confidências!

Estávamos sentados muito próximos. Eu conseguia ouvir a sua respiração, enquanto ele riscava, página após página, o meu rosto em seu caderno. Comecei a ficar aflita. De repente me levantei, pedi desculpas e fui embora. Não olhei para trás. Nunca mais vi meu cabelo lilás. Não sei quantos e quais desenhos foram feitos naquele caderno de capa preta.

Não sei explicar o que se passou na minha cabeça nos minutos finais em que estive sentada na mesa de jantar de Saul Steinberg, verdadeiro mito de uma geração de artistas e cartunistas do Brasil dos anos 60 e 70. Até ali ele havia sido a referência de tudo o que era mais interessante, preciso, profundo, sagaz que havia nesse mundo. Em poucas horas, contando casos, reclamando da vida, respirando sonoramente, Steinberg tornara-se demasiado humano para mim. E era insuportável.

Eu mesma girei a maçaneta da porta e a abri. Ele não se levantou, nem mesmo questionou minha saída abrupta. Saí, bati a porta e nunca mais o vi.

Poucos meses atrás, meu marido encontrou a Roberta, curadora da exposição sobre Steinberg, e ela lhe disse que encontrara meu nome num caderno de telefone do desenhista. Por um momento achei que ela tinha visto meu nome ao lado do desenho de uma moça de longos cabelos num caderninho de sketches. Pena. Tenho esperança de um dia ainda ver a “egípcia de cabelo roxo”.

p.s.. A visita a Steinberg aconteceu em algum momento do ano de 1984

* Na home do blog, a imagem que ilustra este post: Saul Steinberg