(Alice Sant’Anna)

Dentro do vagão, um grupo de três meninas de batom vermelho olhava pra gente. Será que elas estão indo pra lá?, uma perguntou pras outras. Sorrimos cúmplices e procuramos o batom na bolsa (que não era vermelho, mas servia). O batom era um código, a gente ia também.

* * *

Parece que na última semana só havia um assunto possível. Começou por três fatos aparentemente isolados, mas que, juntos, ganharam uma força tremenda. Na segunda-feira, encontrei uma amiga que passou alguns dias sem acessar o Facebook, concentrada em estudar para a tese. Uma semana sem acompanhar a torrente de coisas que brotaram, e ela perdeu o barco.

Comecei contando pra ela o caso da menina de 12 anos, participante do reality show MasterChef Junior, que foi alvo de comentários asquerosos nas redes sociais. Disfarçadas de inofensivas piadas de mau gosto, as mensagens eram na verdade flagrantes atestados de pedofilia. Coisas do tipo: “Se tiver consenso é pedofilia?”. De novo, 12 anos. Não há consenso com 12 anos.

Numa página de Facebook que reúne admiradores da menina, havia uma longa legenda ao lado da foto principal: dizia que a menina era o sonho de todos os homens. Era linda, pura, branca, virgem e ainda por cima sabia cozinhar. Ah, como era bom na época dos nossos avós, o texto continuava, quando essa era a idade em que a menina era prometida para casar. E que hoje você, homem de bem, precisava ficar ouvindo esse blábláblá feminista de mulheres gordas, peludas, lésbicas – que ainda por cima vêm com um filho de outra relação.

Deu pena. Coitados dos homens de bem.

Não bastasse a comoção que esse caso geraria, também na semana passada a Câmara dos Deputados anunciou o Projeto de Lei 5069/13, que ainda será votado no Plenário da Câmara (o site da Avaz contra o PL quer recolher 100 mil assinaturas, e felizmente está chegando perto).

Num país onde a cada dez minutos uma pessoa é vítima de estupro, a ideia de Eduardo Cunha é dificultar o atendimento básico de uma mulher que sofre violência sexual. Para conseguir ter acesso ao método abortivo, como há 75 anos é um direito nosso, não é mais suficiente alegar que foi vítima: é preciso que um médico legista assine um laudo para que, aí sim, ela consiga ajuda numa emergência hospitalar.

A palavra da mulher, que já não valia grande coisa, passa a não valer coisa nenhuma.

Histórias de assédio parecem distantes, motivo de vergonha, até de culpa, e frequentemente encontram o seu lugar bem debaixo do tapete. Viram traumas silenciados já que, afinal de contas, quem vai acreditar, ou, pior ainda, eu também não precisava ter usado aquela saia curta, eu podia ter desviado o olhar. A vítima acaba levando a culpa, e o agressor, é claro, sai impune.

O que isso provocou – e minha amiga que ficou longe do Facebook não tinha ideia – foi uma onda de coragem e cumplicidade avassaladora: o site feminista Think Olga criou a hashtag #primeiroassedio para reunir as histórias que as mulheres tinham para contar. O que talvez não se previsse é que todas, absolutamente todas as mulheres, têm histórias para contar.

Não necessariamente são testemunhos escabrosos envolvendo um beco escuro e um estuprador (embora esses relatos também estejam lá – e são muitos), mas histórias igualmente abomináveis, como um vizinho que abaixa a calça, um velho conhecido que pede para a menina sentar no colo e apalpa as pernas dela, homens que acham aceitável, no meio de uma loja de departamento, apertar a bunda de uma garota, um médico que pede para a adolescente tirar o sutiã sem nenhuma necessidade. Em geral, os assédios começam muito cedo, quando as meninas têm entre 7 e 9 anos.

E aquele sujeito queria falar em consenso.

Até o começo da semana, o movimento – que, boa notícia, vai virar livro – já tinha alcançado a marca de 82 mil tweets com a palavra-chave #primeiroassedio. Esses relatos, embora individuais, pessoais, mostram uma história única, coletiva, que diz respeito a todas. Confirma como nos acostumamos a viver, a tomar certos cuidados, a não confrontar, a achar que mulher boa é mulher quieta.

O terceiro grande momento da semana, ufa, foi o Enem. Na prova de domingo, o tema da redação que os 5,7 milhões de estudantes do Brasil precisavam desenvolver era “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. Gostei especialmente da escolha dessa palavra, nada óbvia, “persistência”: não era uma sugestão, um tópico evasivo.

A Jout Jout fez um ótimo vídeo sobre o assunto. Ela fala não só sobre a vergonha de contar, em público, essas histórias horrendas de primeiros assédios, mas também sobre como a lógica que aprendemos desde criança é cruel e tortuosa. Como se a cantada fosse um elogio, um motivo pra levantar a autoestima, um sinal de que você é desejada. Ela prega às mulheres: não fiquem caladas. “Vamos fazer um escândalo!”

* * *

Engraçado. Há dois anos, um jornal paulista publicou uma resenha sobre meu livro. Em dado momento, o crítico (que eu não conhecia) apontava um problema: os meus poemas, ele dizia, não tinham corpo. Corpo físico, sabe? Não tinham sexualidade. Fiquei pensando, por que será que isso incomodou o tal crítico? Se um poeta homem publicasse um livro, algum crítico se preocuparia com isso, se o homem aborda ou não o corpo?

Poesia escrita por mulher tem que ser erótica?

* * *

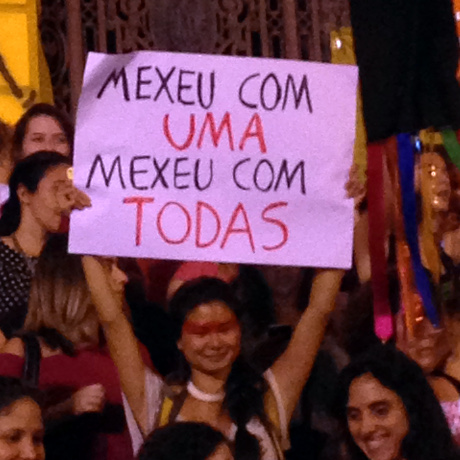

Na passeata de ontem, Mulheres contra Cunha, o que se via era uma legião de mulheres, alguns homens, mas o coro era sobretudo feminino. Em frente à Alerj, os cartazes proliferavam: “Mexeu com uma, mexeu com todas”, “Meu útero é laico”, “Homem que é homem é feminista”, “Você pode trocar o Cunha por uma pílula do dia seguinte” e uma enorme faixa roxa descia os degraus da escadaria: “Nenhuma mulher deve ser maltratada, presa ou humilhada por ter feito aborto”.

Flores eram distribuídas e um fio vermelho de tricô passava sobre nossas cabeças. Levantamos o braço pra segurar o fio, que seguia, de mão em mão. Apesar do sangue nos olhos, ou justamente pelo sangue nos olhos, todas parecíamos muito felizes de estar ali, juntas. O fio, sabe-se lá para onde ia, mas era um só.