A Europa vivia uma fantasia de paz até o momento em que o terrorista sérvio-bósnio Gavrilo Princip atirou para matar o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua mulher Sofia, Duquesa de Hohenberg, em Sarajevo, a 28 de junho de 1914. A essa fantasia deu-se o nome de Belle Époque. Afinal, desde a Guerra Franco-Prussiana de 1870-71, as grandes potências do continente não haviam se enfrentado em armas, não em solo europeu, ao mesmo tempo em que as ciências progrediam e as artes criavam em dimensões inéditas. Havia guerras menores, sim, das quais os Bálcãs iriam se mostrar o exemplo mais explosivo, mas elas se travavam ou assim, às “margens” do continente, ou na expansão colonialista por África e Ásia.

Paris antes da Guerra: um baile popular em julho de 1912. A França vivia a Belle Époque. (Foto: Domínio Público/Bibliothèque Nationale de France)

Essa paz europeia de 43 anos deu, sobretudo aos habitantes de França, Grã-Bretanha, Alemanha e Áustria-Hungria, a ilusão de que um triunfo da racionalidade havia libertado a Humanidade do flagelo das guerras. Esta ideia era tão arraigada que, quando o continente prontamente se dividiu em dois campos inimigos por conta das políticas de aliança, o conflito foi tratado como “a guerra para acabar com todas as guerras”. Ou seja, tudo não passaria de uma correção de rumo: a Tríplice Entente (Grã-Bretanha, França e Rússia) e os Impérios Centrais (o alemão e o austro-húngaro) iriam tirar a limpo suas diferenças e devolver a paz à Humanidade. EUA, Itália, Japão e Turquia – entre outros países, inclusive o modesto Brasil – tomariam partido e lutariam por ele.

A expressão “a guerra para acabar com todas as guerras”, surgida já em agosto de 1914 num artigo do inglês H.G. Wells, autor dos romances de ficção científica A máquina do tempo (1895) e A guerra dos mundos (1898), popularizou-se a ponto de ser usada pelo presidente americano Woodrow Wilson. No entanto, ela também era uma obra de ficção científica. Nem mesmo o surpreendente prolongamento – em agosto, quando os canhões começaram a troar acreditava-se que a paz estaria restabelecida no Natal – e a inédita carnificina abalaram o wishful thinking de que a Grande Guerra seria a derradeira. Havia, é certo, vozes discordantes, mas há sempre pessimistas para estragar prazeres.

Pegar em armas foi experimentado, num primeiro momento, como um verdadeiro prazer cívico. Multidões de voluntários acorreram aos postos de alistamento para defender a honra de seus países, fosse lá o que isso fosse. A afluência foi tamanha que, sem que os velhos comandantes militares percebessem, suas máquinas começaram a engasgar. Os exércitos de 1871-1914 haviam se profissionalizado em contingentes relativamente pequenos. As massas de voluntários os incharam, prejudicando todo e qualquer plano de logística e gerenciamento que pudesse existir. Somado ao devastador uso bélico de invenções que ajudaram a criar o clima da Belle Époque, como o automóvel e o avião, o caos respondeu pelo massacre que se veria nos próximos quatro anos: cerca de 20 milhões de mortos, um pouco mais da metade deles civis.

(Lembre-se: esta ainda era simplesmente a Grande Guerra, não a Primeira, pois ainda não havia uma Segunda Guerra Mundial para ordená-la e pela qual medi-la. Esta estabeleceria um novo recorde de matança em 60 milhões, quase dois terços civis.)

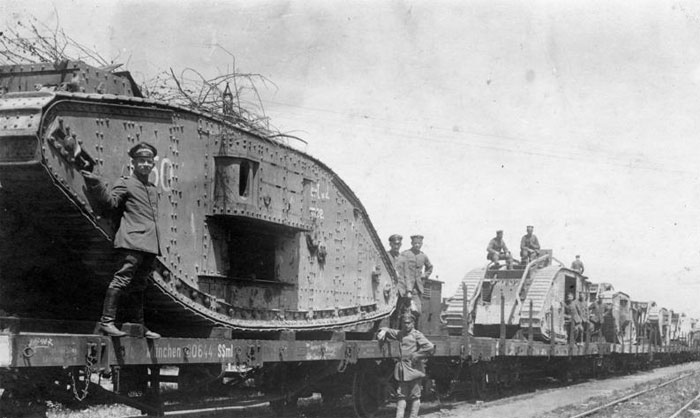

Uma novidade tecnológica: os tanques. Na foto, tanques britânicos capturados pelos alemães em 1917 (Deutsches Bundesarchiv)

Na Grande Guerra havia outro fator que contribuiu para os números aterradores. Existia um certo descompasso entre as táticas militares do final do século XIX e as armas já disponíveis no começo do século XX. A princípio, os exércitos se comportavam como se não existissem metralhadoras ou ataques a gás no caminho. O maior número de mortes ocorreu, portanto, antes que novos comandantes militares percebessem que era inútil se lançar de peito aberto contra as posições inimigas. Aproximadamente um terço dos 1,5 milhão de franceses mortos no conflito tombou nos primeiros quatro meses.

“Gassed”, de John Singer Sargent, retrata soldados após um ataque de gás mostarda

A percepção da inutilidade do ataque frontal da infantaria e da cavalaria, no entanto, não implicou uma revolução racionalista. Logo após a corrida inicial, as posições estabilizaram-se em duas linhas de trincheiras contínuas, face a face, separadas por uma terra de ninguém que cortava a Europa. Apesar disso, os anos de 1915 a 1918 ainda assistiram a dezenas de operações de vulto, que buscavam quebrar o impasse em busca de uma vitória decisiva nos campos de batalha (vitória que, sabemos, jamais viria.) Os soldados passaram quase quatro anos em condições atrozes de higiene, saúde e moral, atolados em trincheiras que se moviam muito pouco, numa direção ou noutra.

Na terra de ninguém entre as duas linhas inimigas, ocorreu uma coisa extraordinária no Natal de 1914, aquele que no mundo idealizado deveria marcar o fim das hostilidades. Soldados franceses, britânicos e alemães estabeleceram uma trégua, por conta própria e de uma maneira que nunca foi suficientemente esclarecida. Além de visitarem as trincheiras uns dos outros e trocarem suvenires, britânicos e alemães chegaram a disputar três ou quatro partidas de futebol – uma delas teria terminado 3 a 2 para a Alemanha, outra 4 a 1 para a Grã-Bretanha – antes que generais escandalizados com a suspensão de sua prerrogativa de escolher quem e quando matar proibissem qualquer tipo de confraternização. Seja como for, algo assim só seria mesmo possível dentro do espírito da Belle Époque. Quarenta anos mais tarde, em 1954, o americano William Faulkner usaria a trégua de Natal como ponto de partida para um de seus melhores romances, Uma fábula, no qual um cabo reencarna a figura de Jesus Cristo.

Se antes do atentado em Sarajevo o astral na Europa tendia ao alto, apesar de todas as tensões nacionalistas ou classistas pré-existentes, o efeito da Grande Guerra jogaria o moral do continente para baixo. As mesmas questões que detonaram o conflito – como o militarismo alemão, apontado por H.G. Welles como o principal culpado pela eclosão da “guerra para acabar com todas as guerras” – foram empurradas para debaixo do tapete pelo Tratado de Versalhes. Lord Keynes, o economista, era um dos membros da comitiva britânica. Ficou tão impressionado com a brutalidade das sanções impostas à Alemanha que escreveu um livro, As consequências econômicas da paz, no qual previa a realização de uma Segunda Guerra Mundial. Itália e Japão, que assim como os EUA haviam lutado ao lado dos Aliados, frustraram-se com suas partes no butim. Estava criado o quadro de ressentimento e ambição que levaria à guerra de 1939-1945.

No momento, há uma paz de quase exatos 69 anos na Europa. O continente também não testemunhou conflitos em larga escala. Os Bálcãs continuaram sendo um ponto nevrálgico, cuja dor mais lancinante foi a Guerra da Bósnia, que incluiu um genocídio (desta vez de muçulmanos). Ciências e artes progrediram como nunca etc. etc. Porém, qualquer analogia com a Belle Époque é vã. A Guerra Fria estabelecida entre EUA e URSS logo que se encerrou a Segunda Guerra Mundial – com momentos mais quentes, como as intervenções russas na Hungria e na Tchecoslováquia, a construção do Muro de Berlim ou a Crise dos Mísseis em Cuba, além das guerras na Coreia e no Vietnã – não só turvou o clima planetário como “esvaziou” a Europa. Se, em 1914, ela podia se gabar de ser o centro do mundo, isso não se manteve verdadeiro após 1945. Nem a derrubada do Muro, a consequente reunificação alemã e a cambaleante União Europeia alteraram significativamente o quadro. Por isso, falar da Primeira Guerra Mundial é falar também de uma paz – mais de espírito do que de corpo – muito específica que ela perturbou.