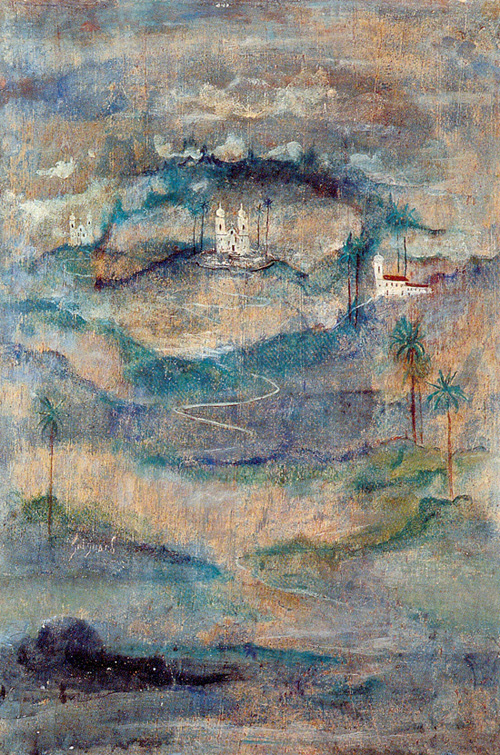

Provavelmente realizada entre 1950 e 1962, a pintura Fantasia sobre Minas Gerais faz parte de um conjunto de paisagens que marcam a maturidade do estilo de Alberto da Veiga Guignard (1896-1962). Como artista que inicia sua atuação no meio brasileiro no final dos anos 1920 após longo período na Europa[1], e que tem um papel fundamental para a consolidação da arte moderna entre nós na década de 1940, de certo modo apenas tardiamente ele parece conquistar os elementos de uma poética pela qual será reconhecido como um dos mais importantes pintores modernos do Brasil. Em comparação com a trajetória de representantes do primeiro Modernismo como Anita Malfatti, Di Cavalcanti ou Tarsila do Amaral, que realizam o período mais significativo de duas obras nos primeiros anos de suas carreiras, em um embate direto com a tradição e com base no desejo extremo de “serem modernos”, Guignard irá apresentar uma produção que, a despeito de revelar um incrível domínio técnico desde muito cedo, só lentamente irá metabolizar suas diversas fontes e referências a fim de dar forma a uma visualidade que lhe seja particular.

Esse movimento paciente em direção a uma poética própria não segue uma linha evolutiva, mas é permeado por altos e baixos em que às vezes identificamos em pinturas realizadas no mesmo ano resultados, do ponto de vista qualitativo, completamente diversos. O que uma análise do conjunto da obra de Guignard nos revela é que ele parece agir a partir de um processo de depuração e condensação, por meio do qual reelabora constantemente elementos espalhados ao longo do trabalho, muitos dos quais presentes desde o início de sua trajetória. É como se buscasse uma espécie de intimidade amorosa com aquilo que lhe inspira, seja a lembrança dos singelos balõezinhos a dançar nos céus coloridos das noites de São João, seja a pintura dos artistas renascentistas que tanto admirava como Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli.

Seu fazer artístico baseia-se naquele acúmulo de experiência, ou na noção de experiência como acúmulo, no qual a observação do artista atinge uma conjunção de afinidades entre “a alma, o olho e a mão”, como tão bem definiu Paul Valéry a natureza da criação artística. Em retrospecto, sua produção recoloca a noção de dilatação temporal que caracteriza tanto o trabalho manual quanto o ritmo das transformações no mundo natural, numa evidente contraposição ao tempo abreviado imposto pela modernidade. Por isso, palavras de ordem que animaram as vanguardas artísticas do início do século 20 como velocidade, choque, ruptura, passam ao largo de seus trabalhos.

É esse tempo moroso, a aparição lenta e concentrada de uma vivência do mundo, que Guignard consegue imprimir em suas melhores paisagens, a exemplo desta Fantasia de Minas Gerais. Apesar de se tratar de uma imagem de um lugar específico, sua indeterminação espaço-temporal nos dá a sensação de estarmos diante de reminiscências de todas as outras paisagens pintadas pelo artista, como se cada quadro se constituísse como a versão sucessiva da mesma paisagem. O notável é que essa condensação da experiência se dá mediante uma simplificação precisa da linguagem.

De certa maneira, aqui estamos diante das mesmas igrejinhas e palmeiras encontradas em suas vistas pitorescas do Rio de Janeiro produzidas na década de 1930, o mesmo espaço aberto e indefinido construído a partir da sobreposição de manchas de tinta a óleo diluída presentes no fundo de seus melhores retratos, a mesma linha sinuosa no centro da composição a indicar profundidade e que comparece em suas paisagens montanhosas mais tradicionais. Esses elementos, transpostos e reduzidos a quase imaterialidade de signos, adquirem uma força improvável de evocação (e nota-se que neste quadro ele deixa em evidência a base branca que usou para preparar a madeira, de modo que lhe seja atribuída um papel significante para compreensão da imagem final).

Tudo na composição parece indicar que o artista buscou perenizar um momento de passagem, o que pode ser compreendido em diversos níveis. Em primeiro lugar, configura-se um espaço em que não se realiza nem a profundidade unitária da tradição clássica, na qual o quadro se apresenta como uma janela para o mundo devidamente separada de nós, nem a planaridade pura da tradição moderna que romperia com a noção de representação tridimensional.

Guignard concebe um espaço singular, de profundidade rasa e ambígua, no qual se mescla a proximidade de uma visão frontal com a distância da perspectiva aérea, pois ao mesmo tempo em que nosso olhar é magnetizado pela pequena igreja barroca ao longe, que serviria como um possível ponto de fuga para composição, o horizonte muito alto, quase indefinível e que se confunde com as nuvens, as montanhas e o solo numa mesma massa rala de azuis, cinzas e verdes, nos joga novamente para superfície do quadro. E neste sentido, é muito interessante como tira proveito do formato retangular do suporte, tradicionalmente utilizado para realização de retratos, e que aqui acentua o ritmo ascensional da composição. Por isso, é que neste caso talvez seja mais coerente falar em pulsação espacial, na qual cheios e vazios, linhas e cores, transparência e opacidade, teriam igual peso na determinação desse lugar a meio caminho entre a realidade e o sonho.

Entretanto, o pintor nunca vai abandonar uma visão naturalista. Pois querendo ou não, envolto em nuvens ou embaçado pela umidade do ar, o chão vai estar sempre lá, colado a base, sinalizando que há ainda uma hierarquia mínima a respeitar o que seria a ordem natural das coisas. Não estamos diante de uma dissolução total do sujeito no mundo ou de uma visão puramente subjetiva ou transcendente que nos levasse para um além do real. Sua fantasia se constrói num movimento pendular para dentro e para fora, numa “evasão do e para o mundo”[2], cujo resultado são imagens condensadas de alto valor poético em que se misturam realidade e imaginação, memória e sonho, a tradição da história da arte ocidental e a cultura vernacular.

Muitos autores, principalmente seus contemporâneos, apontaram o “espírito regional” e o “lirismo nacionalista” da obra de Guignard. Entretanto, não deixa de ser sintomático que para dar conta deste aspecto regional, ele lance mão de elementos tão diminutos, signos frágeis propensos a desaparecer na bruma. É inegável que em boa parte dos melhores trabalhos do artista transparece uma profunda melancolia, como se ele também se ressentisse da impossibilidade de visualizar de maneira mais assertiva os dados de um real que enfim fosse capaz de particularizar mais efetivamente o nosso país. Por certo, essas contradições não foram experimentadas por outros artistas que na primeira metade do século 20 tentaram dar forma plástica a nossa identidade, como Portinari, Di Cavalcanti ou Tarsila do Amaral. O que talvez nos aponte o caráter contemporâneo da obra de Guignard.

NOTAS

[1] Guignard muda-se com a família para Suíça em 1907. Em 1916 passa a freqüentar a classe de desenho de Hermann Groeber e Adolf Hengeler na então Real Academia de Belas Artes de Munique, na Alemanha, onde não chega a se formar. Depois do fim da Primeira Guerra, continua sua formação de maneira autodidata. Após residir nos anos 1920 por um longo período em Florença, na Itália, retorna definitivamente ao Brasil em 1929, já com uma carreira iniciada na Europa.

[2] Formulação do crítico Davi Arrigucci Jr. em texto sobre Manuel Bandeira (cf. O cacto e as ruínas. São Paulo: Duas Cidades, 34 Letras, 2000, p. 22). Afinidades entre os dois artistas, Bandeira e Guignard, já foram apontadas por alguns estudiosos.