“Na realidade, ler é muito mais importante que escrever.” Essa poderia ser uma frase de Roberto (Bobi) Bazlen, o ilustre desconhecido escritor sem livros, ferino consultor das editoras italianas Adelphi, Einaudi e Bompiani em sua fase gloriosa. Se tivesse sido escrita por Bazlen, a coerência e o sentido da frase estariam tranquilamente garantidos. Ocorre que seu autor é um outro Roberto, o Bolaño. Em outra ocasião, este mesmo Roberto afirmaria que “ler é muito mais prazeroso que escrever”. A declaração soa paradoxal diante da vasta literatura escrita e publicada pelo autor, mas, para seus fiéis leitores, faz todo o sentido.

Uma poética da leitura encorpa e dá força à literatura de Bolaño – é algo perceptível desde a juventude de poeta infrarrealista no México até seu romance póstumo, 2666. Tanto já foi dito sobre ele. Há uma simpatia em seu rosto que confirma o tom de sua voz narrativa e nos aproxima dele, como se também nós leitores tivéssemos sido amigos de Bolaño em algum momento furtivo da juventude. Acredito que mesmo aqueles para quem a juventude ainda não se tornou um passado têm essa sensação. Seus leitores se reconhecem entre si como uma espécie rara de comunidade que não teme expor o prazer daquele convívio, estão mais próximos dos cinéfilos que dos leitores em geral.

Em certas ocasiões, Bolaño fez da prosa uma técnica particular de incorporar ao relato ficcional as obsessões prosaicas de um leitor de poesia. Expôs assim os indícios de uma história literária por fazer, ou já perdida, assombrada e fascinada pelo fantasma de autores que o antecederam ou que viu desaparecer. Em seus livros, Bolaño nos conduz semicegos por um labirinto de títulos e nomes-enigmas. Uma escrita de leitor, portanto, e um dos raros casos que não joga a poesia contra a prosa, nem se guia pela vontade de eliminar do prosaico a ficção precária da vida, rumo ao céu do sublime.

Como escreveu Vitor Nogueira, “um agente secreto pode ser qualquer pessoa”, de modo que o leitor de Bolaño, seja quem for, se converterá facilmente em espião, recolhendo as pistas do prazer da leitura alheia. Dos incontáveis nomes disseminados nessa obra (com todos os calafrios que a palavra “obra” ainda pode produzir), há dois que nunca cessaram de me intrigar: Sophie Podolski e o Montfaucon Research Center.

Sophie Podolski, garota belga que se suicidou aos 22 anos, membro do Montfaucon Research Center. A ela Bolaño dedicou um poema, incluído em La universidad desconocida, e nele diz estar partindo para o país de Sophie, país do nada e da metamorfose lunar. Seu nome surge também em “Vagabundo na França e na Bélgica”, nas páginas do diário de Juan García Madero, de Os detetives selvagens, e em “Autores que se alejan”, incluído em Entre paréntesis. Neste, Bolaño se refere a Podolski e ao poeta francês Matthieu Messagier como exemplos daqueles autores estupendos que foram amados e muito lidos, mas cujos livros estariam esgotados, há muito tempo inacessíveis. Essa ideia de perda e de uma arqueologia impossível da literatura percorre também vários poemas de Bolaño: “Dentro de mil anos não ficará nada/ do que foi escrito neste século./ Lerão frases soltas, manchas/ de mulheres perdidas”. Para que nem tudo se perca ou se esqueça, Bolaño recolhe e espalha alguns dos rastros dessa literatura em vias de extinção, como um Cro-Magnon deixando a marca negativa de suas mãos no interior das grutas para o prazer e o desespero dos selvagens arqueólogos do futuro.

São poucas referências a Podolski, e sempre elípticas, daí certamente também seu poder vibratório. Teria Bolaño conhecido Sophie Podolski pessoalmente? Pouco provável. E talvez não importe. É possível que tenha lido Podolski na revista francesa Tel Quel, que publicou os escritos dela em três de suas edições: número 53, na primavera de 1973; número 55, no outono de 1973; e, postumamente, número74, no inverno de 1978. Ao que se sabe, coube ao escritor Philippe Sollers, um dos editores da revista, a publicação de trechos do original de Le Pays où tout est permis. Outra hipótese é que Bolaño tenha tomado conhecimento desses textos através da revista belga Luna Park, editada por Marc Dachy, que chega a citar em Entre paréntesis.

Em 2009, a Luna Park publicou um retrato de Sollers realizado por Podolski acompanhado de uma carta que começava por “Philippe Sollers, te lanço grandes signos de longe sobre patim de rodinhas. toda verdinha deslizando sobre o teto enquanto grita o mundo flutua etc…. chegando junto de você você me conta a estranha aventura. decidimos procurá-la no córrego onde ela repousa na magnificência dos seus últimos trajetos […]”. A carta é de 29 de novembro de 1972, Sophie tinha 19 anos. Não sabemos como se deu o contato entre os editores da Tel Quel, sediada em Paris, e o Montfaucon Research Center, que existiu em Bruxelas, do qual Sophie era membro. A história da relação entre as literaturas francesa e belga nem sempre é muito clara, mas uma possível pista pode estar contida na extensa correspondência (1958-2008) amorosa entre Philippe Sollers e a escritora belga Dominique Rolin, recentemente depositada na Biblioteca Real da Bélgica.

DEZ ANOS ANTES

Em 2006, fui a Barcelona a trabalho. Hospedaram-me em uma espécie de esconderijo que se abria a partir de uma porta secreta localizada numa parede falsa do Instituto Francês, Carrer de Moià, 8. Se chegasse ao instituto depois do expediente, precisava desarmar um engenhoso sistema de alarme. Caso contrário, a polícia do bairro seria imediatamente acionada. No terceiro dia, já procedia sem medo, sentindo-me o próprio MacGyver. O esconderijo era na verdade um agradável apartamento de dois quartos, e lá permaneci por alguns dias na companhia de uma curadora francesa. Certa noite, ao passear após o jantar, nos surpreendemos com pequenas livrarias muito simpáticas ainda abertas perto de meia-noite. Em uma delas comprei Amberes, de Roberto Bolaño. Dois dias depois, estava em um trem rumo a Antuérpia, onde ficaria por um mês com uma bolsa do Vlaanderen Pen Center.

Cheguei a Antuérpia com planos vagos de escrever algo sobre Paul Van Ostaijen, o poeta tuberculoso, autor de um belo poema gráfico em homenagem à máquina de costura Singer. Mas logo a leitura do pequeno livro de Bolaño me pôs em estado de selvageria detetivesca, de modo que passei aquele mês relendo o livro várias vezes, na tentativa, certamente tola, de entender a relação entre o misterioso título e as cenas soltas de que é feito. A única menção efetiva à cidade aparecia no capítulo intitulado Amberes, em que Bolaño menciona um acidente entre um caminhão de porcos que teria batido contra um carro, matando o motorista deste último e vários porcos. Procurei (em vão) nos arquivos da cidade notícia do acidente envolvendo um caminhão de porcos na década de 1970. Outra pista era o nome da poeta belga Sophie Podolski, cujo suicídio aos 22 anos é comentado pelo narrador com uma mescla de lamento e identificação.

Amberes foi escrito em 1980, imediatamente antes da passagem do poeta Bolaño à prosa. Alguns críticos viram nele a irrupção da ficção no interior de uma escrita poética estilhaçada. Na introdução, o próprio Bolaño afirma que o livro foi escrito numa época de muito café e fumo, raiva, orgulho e violência – aquele tipo de violência que inclui a autodestruição e o espírito crítico impiedoso –, uma época em que ele ainda lia muito mais poesia do que prosa. É um livro de transição, que articula o material ficcional com o modo aberto de sua poesia.

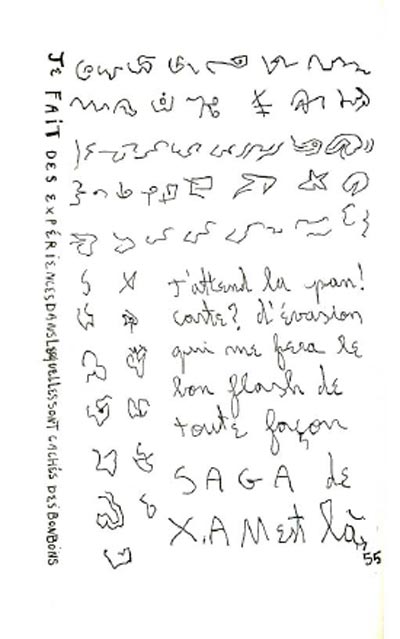

Bolaño pode ter sido atraído pela tensão entre uma escrita poética e delirante e o impulso narrativo em Podolski. É uma escrita de difícil leitura, no contra ritmo, em frases e pensamentos que deslizam uns sobre os outros e se abandonam. O coração está alojado no cérebro, e o pulmão, no fígado, tudo muito erótico e tóxico, algo beatnik, e algo estranhamente singelo irrompendo no ambiente de uma linguagem asfixiante.

Sophie Podolski publicou apenas um livro, além de textos esparsos em revistas. O livro, Le Pays où tout est permis, foi escrito durante o período em que viveu e trabalhou no Montfaucon Research Center. A primeira edição saiu pelas edições Montfaucon em 1972, em fac-símile, e dois anos depois o livro foi reeditado pela Belfond, que o publicou acompanhado de um prefácio de Phillipe Sollers.

Mas o que era exatamente o Montfaucon Research Center e que tipo de pesquisa seus membros realizavam? Eis uma história ainda por contar. As informações são escassas, em geral notas sem fonte ou menções duvidosas. Alguns se referem a ele como uma comunidade hippie, outros se referem apenas aos filmes realizados entre meados dos anos 1970 e início dos 1980. Na rubrica Montfaucon do site do Centro Georges Pompidou consta apenas o nome de Joëlle de la Casinière. Deleuze, em Mil platôs, insere uma nota de pé de página em que se refere ao trabalho cinematográfico de Joëlle de la Casinière e cita o Montfaucon. Em nota biográfica, Joëlle atribui a fundação do grupo a si mesma “e outros nômades que gostavam de poesia gráfica e da arte de viver”. Na mesma nota, lê-se: “Montfaucon, c’est rien qu’un gibet pour les pendre, Research, parce qu’ils ne trouveront jamais, et Center, tiens justement il n’y a pas de centre […]”.Um blog mencionava outros dois membros do grupo: Alberto Raposo e Pidwell Tavares. Estes seriam dois poetas perdidos nas dobras da literatura portuguesa, não fossem na verdade uma única pessoa: Alberto Raposo Pidwell Tavares, mais conhecido no mundo literário por Al Berto, falecido em 1997.

Esta, sim, uma pista surpreendente.

Com Joëlle e outros jovens artistas e músicos, Al Berto fundou em 1972 o Montfaucon, situado no número 25 da rue de L’Aurore, no bairro de Ixelles, em Bruxelas.

Curiosamente, é nos livros de Al Berto que estão as mais preciosas respostas para o enigma do Montfaucon Research Center. Sophie Podolski, único membro nascido em Bruxelas, se juntaria ao grupo em 1973, após conhecê-los em um mercado. Os outros membros de que se tem notícia são Michel Bonnemaison, o peruano Carlos Ferrand, a italiana Olimpia Hruska e o músico Jacques Lederlin. À procura do vento num jardim d’agosto, de 1977, considerado muitas vezes o primeiro livro de Al Berto, é na realidade seu segundo livro; a estreia deu-se alguns anos antes, com Projectos 69, publicado em 1972 pelo próprio Montfaucon Research Center, sob a supervisão de Joëlle.

Projectos 69 é uma espécie de álbum de imagens, com estética de fanzine, contendo diversas propostas de ações e performances dentro dos próprios espaços da casa onde viviam na rue de L’Aurore. São experimentos gráficos e imagens, entre as quais algumas lembram os trabalhos de Antonio Dias nos anos 1970. Bernardo de Montfaucon, cujo nome deve ter inspirado o batismo do grupo, foi um beneditino do século XVII, conhecido como inventor da paleografia. É autor de uma importante obra de história do alfabeto grego. É provável que por isso tenha exercido forte atração naquele grupo de artistas-poetas, que experimentavam a letra em seu limite gráfico. Havia todo um ambiente de identificação e influência mútua entre os membros, de modo que muitos desenhos de Podolski se parecem com desenhos de Al Berto. A ela Al Berto também dedicou um poema, incluído em sua obra completa, O medo (Assírio & Alvim):

abre a janela debruça-te

deixa que o mar inunde os órgãos do corpo

espalha lume na ponta dos dedos e toca

ao de leve aquilo que deve ser preservado.

Al Berto chegou a Bruxelas em 1967, exilado, procurando escapar do serviço militar português. Estudaria pintura na École Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Visuels (La Cambre), onde provavelmente conheceu alguns dos amigos com quem fundaria o Research Center. O Montfaucon não era um coletivo artístico no sentido atual, não havia a eficiência da produção, e a colaboração não estava previamente definida. Importava mais o ambiente e a intensidade do convívio como disparadores criativos, importava a vida ali vivida, em geral em seus limites drásticos, com muito sexo, heroína, cerveja, haxixe, náusea, vômitos, perdas de si, loucura real e viagens sem retorno. Não se olhavam no espelho e estavam sempre prontos para oferecer a si mesmos o direito à morte. Os próprios cômodos da casa serviam como espaços performáticos e experimentais. A julgar pelos textos de Al Berto, eles liam uns aos outros do mesmo modo como amores e corpos se deixavam atravessar.

Em 1989, já de volta a Portugal, onde se estabeleceu definitivamente, Al Berto publica Lunário, breve romance autobiográfico em que reelabora os textos escritos em 1975 e narra, de maneira muito mais sóbria, a experiência daqueles anos de Bruxelas. O que era um fluxo psicodélico e fragmentário em À procura do vento num jardim d’agosto agora surge com muito mais recuo, delineando personagens e com uma voz mais estável que conduz o leitor pelos caminhos da amizade e de um amor belamente narrado, e cuja lembrança é propulsora do desejo de narrar. É a história do jovem Beno, que deixa a casa dos pais e chega sozinho e com escassa bagagem a uma cidade não nomeada, onde irá frequentar assiduamente o Lura, o bar onde tudo acontece e onde conhecerá Nému, por quem se apaixonará e com quem irá viver na mansarda da rue de L’Aurore, com Alba, Kid, Zohía e seu amor, Alaíno.

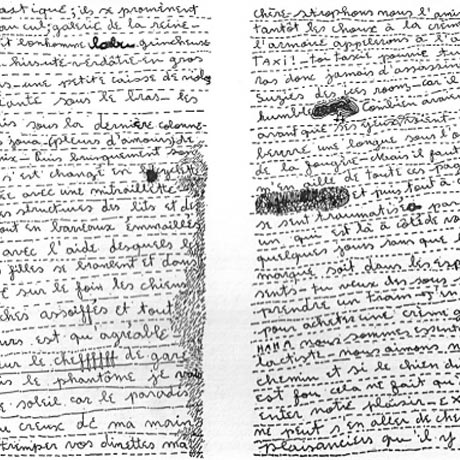

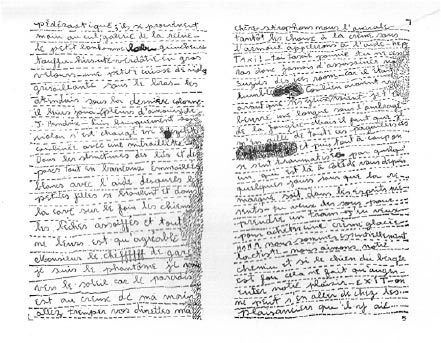

Zohía evidentemente é Sophie. O capítulo intitulado “Quarto minguante” é um dos mais belos relatos sobre alguém que vai se afastando de si mesmo até se perder completamente no delírio e se tornar o rumor surdo de uma sombra. É também um relato sobre o amor devastado pela loucura. Al Berto narra com muito tato e num equilíbrio tenso e difícil o sofrimento psíquico de Zohía até o momento em que será internada para sempre. Narra também a devastação de Alaíno, o namorado, que a visita na clínica psiquiátrica e cuida de seus escritos. Já internada, Zohía pede que Alaíno lhe traga seus cadernos. “Julgava que, ao relê-los, talvez pudesse regressar ao que esquecera quase por completo: a vida. Durante anos, anotara com frequência e minúcia o que lhe acontecia. Desenhara muito, isolara palavras em listas infindáveis, ou escrevera páginas e páginas relatando sua paixão por Alaíno. Encher cadernos e folhas soltas, envelopes, pedaços de pano com uma caligrafia ora certinha e legível, ora totalmente ilegível e misteriosa.”

Em entrevista realizada na época da publicação de Lunário, Al Berto dizia ser este um livro de “cenas de amizade, de limpidez. E outras de estúrdia, de excesso. E isso tem a sua beleza. Uma espécie de beleza maldita”. É essa beleza maldita que reconhecemos nos textos de Sophie Podolski. A ilegibilidade de vários deles decorre de uma intensidade que explode a escrita do diário em várias direções, explosão que fala de um sujeito despedaçado, que já não sabe chorar, foge mas já não sabe para onde, não pode prosseguir e não tem como voltar. Bolaño perseguia essa mesma beleza maldita, e pode ser que tenha cruzado com Al Berto ou com Beno em Barcelona, mas isso também não é certo.

*

(Agradeço a todos os bolañistas, albertistas e simpatizantes com quem dialoguei durante essa busca. Sofia de Souza e Silva, Leonel Velloso, Madalena Vaz Pinto e Rafael Gutierrez Giraldo)