Entre 2015 e 2016, mantive, em parceria com o Cesinha Oiticica, um pequeno espaço cultural em Ipanema, a Índica. Era uma sala no mesmo subsolo do prédio na Praça General Osório que nos anos 1970 abrigou a Livraria Muro, e onde começaram as míticas Artimanhas da Nuvem Cigana. Misto de espaço expositivo, loja de arte indígena e ponto de encontro, o nosso espaço sediou alguns ciclos de conversas sobre cultura. O mais marcante deles, possivelmente, foi o de encontros sobre revistas de cultura. Convidamos editores e colaboradores de importantes revistas dos últimos 60 anos para dar depoimento sobre suas experiências. Nomes como Silviano Santiago, falando sobre a mineira Revista de Cinema, Paulo Roberto Pires, sobre a serrote, Paulinho Werneck, sobre a Ácaro, Luís Turiba, sobre a Bric-a-brac, e Claudio Lobato, sobre o Almanaque Biotônico Vitalidade. Para abrir o ciclo, em fevereiro do ano passado, convidei o Luiz Carlos Maciel, que fez um depoimento sobre a Flor do Mal, o tabloide contracultural que editou nos anos 1970 em parceria com Rogério Duarte. Foi um sucesso: mais de 50 pessoas abarrotaram a sala para ver Maciel contar as suas histórias de época. É esta conversa que reproduzimos em primeira mão aqui.

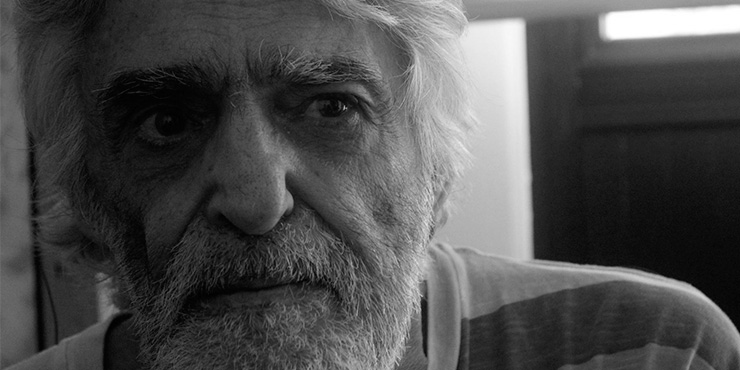

Naquele momento, em 2016, eu estava convivendo intensamente com Maciel. Reuníamo-nos semanalmente, para fazer a longa entrevista que fechará o volume em sua homenagem na coleção Encontros. Eu ia para o seu apartamento, gravávamos a entrevista no seu pequeno escritório, com os seus gatos ouvindo atentamente ou passando por entre nossas pernas, e depois seguíamos ao Desacato para tomar cerveja e seguir a conversa. Algumas vezes, ia encontrar Maciel apenas para uma cerveja. Ele me esperava no saguão do prédio e andávamos juntos os 50 metros até o bar. Com o enfisema pulmonar avançado, essa caminhada já era uma peregrinação para ele: precisava parar uma ou duas vezes no caminho, para tomar fôlego, e depois, sentado no bar, esperava alguns minutos para se recuperar. Depois disso, a conversa corria solta. Contava história, discutia política, falava dos amigos. O seu humor não perdoava ninguém. Quer dizer, nenhum amigo. Porque, em todas as conversas, nunca soube se tinha algum inimigo pessoal. Não parecia, ao menos, perder tempo com eles. Um dia, conversamos sobre isso, e rimos solto lembrando a máxima sempre repetida por Jorge Mautner: “Não falo sobre os meus inimigos para não eternizar os seus nomes”. Risada, aliás, nunca faltava. E esta não parecia tirar o seu fôlego.

Durante as nossas conversas, não paravam de surgir projetos. Maciel sabia que estava correndo contra o tempo, mas não iria nunca desistir da vida. Um dos que mais o empolgou foi o de fazer um livro chamado Rosa dos Ventos, discutindo os seus quatro pontos cardeais, os autores que nortearam a sua vida: Martin Heidegger, Norman O. Brown, Carlos Castañeda e Philip K. Dick. Chegou a anunciar o projeto publicamente. Seria um belíssimo livro. E, entre cervejas, havia também confissões. Como quando contou, rindo, que o decálogo político que ele apresentou no programa Abertura, do Glauber Rocha, era uma cópia deslavada do manifesto de John Sinclair para o White PantherParty. Glauber havia pedido que ele fizesse o programa de um partido novo para o dia seguinte, e Maciel então, assoberbado, decidiu traduzir o manifesto de Sinclair. Ficava um pouco envergonhado de ver o sucesso que o vídeo fazia no Youtube. Mas nada que atrapalhasse o seu humor. E a inteligência de suas colocações. A sua fala final na conversa com Glauber é de um brilhantismo ímpar.

Foi um privilégio poder brindar a vida com Maciel. Quando soube da sua morte, sábado, 9 de dezembro, fiquei arrasado. Percebi que perdia não apenas um autor de predileção, mas também um amigo, uma pessoa com quem compartilhei ideias, alegrias e medos. Estou finalizando o livro com suas entrevistas, que sairá pela Azougue Editorial no começo de 2018. Uma pena que ele não possa ter visto o livro editado, mas seguimos. A vida é assim, e seus pensamentos e relatos seguem potentes e necessários. Maciel tinha um espírito definido, e soube como poucos, para citar seu amigo Caetano, espalhar benefícios. Estes ficam.

A entrevista sobre a Flor do Mal

Maciel, você teve uma participação muito importante na história das publicações independentes que surgiram do fim dos anos 1960 até meados dos anos 1970. E hoje gostaria de conversar sobre uma em especial, a Flor do Mal. É claro que, para contar essa história, teremos que passar pelas outras publicações que você participou, pelo Pasquim, pela Rolling Stone…

Curioso que a Flor do Mal tem reaparecido na minha vida nos últimos tempos. Atualmente, depois de muita resistência, eu tenho frequentado as redes sociais. Antes, eu adotava duas frases sobre elas, especialmente as redes mais famosas atualmente. O Twitter era definido pelo seguinte: a melhor maneira de não escrever nada para milhares de pessoas. E o Facebook, a melhor maneira de arranjar mais chatos na sua vida. Mas acabei entrando, e tenho reencontrado e encontrado amigos nelas. Um novo amigo é o Gerald Thomas, o grande diretor de teatro, internacionalmente famoso, inteiramente louco, feito eu, feito Glauber. Porque eu sou meio que um para-raios de maluco. O Gerald me procurou com um amor, com uma admiração que me deixou espantado. E hoje eu comentei com ele que ia fazer essa fala sobre a Flor do Mal, e ele disse, “A Flor do Mal, aquela maravilha? Quando eu tinha 14 anos eu adorava a Flor do Mal” – ele é bem mais novo do que eu – “Você sabia que a primeira coisa que eu publiquei na imprensa foi um desenho que eu fiz e mandei para vocês, e vocês publicaram na Flor do Mal?”

Nunca me passou pela cabeça que a Flor do Mal tivesse esse fã, uma verdadeira “macaca de auditório”, que é o Gerald Thomas. E conversando com ele eu percebi essa coisa estranha, que eu tinha quase esquecido da Flor do Mal durante uma época da minha vida, porque afinal de contas não deu certo, durou pouco tempo. Como era frequente nessas publicações culturais da época, de fazer alguns números e então terminar. A Presença, aqui no Rio de Janeiro, teve apenas dois números… Era assim. A Rolling Stone brasileira que eu fiz, e não tem nada a ver com essa coisa da Rolling Stone de hoje em dia, durou um ano e aí também parou. A Flor do Mal foram cinco números. E fiquei pensando como algo que eu considerava que tinha dado errado, que nem prestava muita atenção na minha trajetória, poderia ter influenciado tão fortemente pessoas que admiro.

A partir disso, comecei a me lembrar da história da Flor do Mal. Como você disse, para falar dela, é preciso antes falar d’O Pasquim. Porque a Flor do Mal nasceu d’O Pasquim. Ou, mais exatamente, a Flor do Mal nasceu numa cela do quartel de manutenção de armamento da Vila Militar. Porque nasceu quando o exército, baseado na lei de segurança nacional da época, pegou a redação d’O Pasquim inteira, com uma ou duas exceções, e botou tudo em cana na Vila Militar. Inicialmente nós ficamos todos em duas celas da brigada aeroterrestre, que era dos paraquedistas. Depois que começaram os interrogatórios, fomos divididos. Quem começou os interrogatórios foi um capitão que era o chefe da comissão do inquérito sobre O Pasquim. Ele nos interrogava individualmente no prédio do quartel-general da vila militar. Havia uma sala lá onde eles nos recebiam muito bem, e ficavam querendo saber como é que chegava o ouro de Moscou, ou seja, o dinheiro da União Soviética, que segundo o responsável pelo inquérito era o que subvencionava O Pasquim para preparar a revolução comunista no Brasil e derrubar o governo militar. Essas coisas de milico. Lembro até que eu virei pra um capitão e disse assim: “Se esses viados desses filhos da puta do Jaguar, Tarso de Castro, Sergio Cabral, que são os donos do jornal, se eles tão ganhando grana de Moscou, eu vou dar porrada neles, porque não me deram nem um tostão, porra!”

Então estávamos presos. Depois que a gente prestava esse depoimento, não voltava mais para aquela cela da brigada aeroterrestre, porque lá a gente iria encontrar todos os companheiros. Senão eles iam perguntar como foram os inquéritos, saber as questões colocadas, nós íamos dizer, e eles poderiam preparar respostas mentirosas para quando fosse a vez deles. Então nos mandavam para outro lugar. Aí, eu fui parar no batalhão de manutenção de armamentos. Quando eu cheguei lá tinham duas fileiras de soldados. Eu fui, passei no corredor polonês para entrar numa cela onde eu fui trancafiado logo, e quem estava lá eram aqueles que já haviam sido interrogados. Era o falecido Fortuna, o José Grossy, que era diretor do Jornal, e o Sergio Cabral, que era o editor-chefe. O Sergio Cabral era praticamente quem mandava n’O Pasquim naquele momento. Então eu fiquei lá na cela com eles, e depois recebi uma visita do comandante do quartel, que era o coronel Chacrinha. Esse era o apelido do coronel, os soldados o chamavam assim porque ele era parecido com o apresentador de televisão. Era um vovô. Ele invocou logo com o meu cabelo, porque eu era da contracultura e tinha um cabelo até as costas. E ele disse assim: “Ih, porque é que você usa esse cabelo”? Ai eu disse: “Coronel, uso porque acho bonito”. E ele: “Bonito? Uma coisa feia dessas”? Para você ver a diferença de gosto estético entre o preso e o seu carcereiro…

Nós ficamos vários dias, semanas, naquele quartel. Estava o Ziraldo também, na mesma cela. Ziraldo, Sergio Cabral, Grossy e eu. Os outros, Paulo Francis, Jaguar, Flavio Rangel, Tarso de Castro, tinham ido para outros paradeiros. Então, num momento… Eu acho que isso aconteceu depois que cortaram meus cabelos, porque teve um momento em que a gente estava na cela e chegou um cabo com dois soldados armados de fuzil, apontaram pra mim e me fizeram sair da cela. E eu fui sendo escoltado pelo pátio do quartel, sendo conduzido não sabia para onde. Provavelmente para ser fuzilado, era o que me passava pela cabeça. Mas logo esse medo saiu da minha cabeça quando, atravessando o pátio, eu vi que nós estávamos indo na direção da barbearia do quartel. Para o salão de barbeiros, onde já me esperava o barbeiro, civil. E aí, ele me sentou na cadeira de barbeiro, chegou assim no meu ouvido: “Como é que o senhor quer que eu faça o seu cabelo?” E eu: “Pode cortar de qualquer jeito, já que está sendo cortado à força mesmo. Eu não quero cortar o cabelo, passa uma máquina zero”. Aí ele chegou e disse assim: “Olha, então vou fazer para o senhor o corte social para oficiais”, que não era o corte dos recrutas, com a cabeça raspada. Aliás, a certa distância, ficava transitando um tenente, que eu fui saber depois que era o oficial do dia, e que tinha ficado tomando conta do quartel durante o fim de semana. Ele que tinha dado a ordem para me cortarem o cabelo. E aí foi engraçado, porque o barbeiro terminou, trouxe um espelho pra me mostrar como ficou o corte atrás, se eu aprovava, e eu fiz um choro, não quis olhar. De repente, olhei para o espelho, olhei para o cabelo do tenente, e estava igual! Era o mesmo sujeito, evidentemente, que tinha cortado o cabelo do tenente.

Nisso aconteceu que os subversivos sequestram o embaixador norte-americano. Antes, já tinham sequestrado o embaixador alemão. Aí, à noite, estamos todos na cela, e entra um tenente paraquedista – fortinho, bonitinho, bem jovem – dizendo assim: “Ah, eu sou admirador de vocês, estou sempre em Ipanema, frequento os bares de Ipanema, tomo chope nos bares de Ipanema igual a vocês”, dando uma de avançadinho, na concepção dele. E ele nos passou uma porção de folhas de papel almaço e canetinhas BIC e disse: “É o seguinte: vocês têm que escrever de próprio punho que vocês rejeitam a ação desses terroristas que estão fazendo essas guerrilhas e querem derrubar o governo, e que vocês são contra isso, porque isso pode ajudar a libertação de vocês”. Aí, cada um pegou o seu papel e foi escrever sua declaração. O Fortuna escreveu a dele e morreu de rir, porque a declaração dele era uma frase só. O Ziraldo talvez não goste que eu conte isso, mas ele foi escrever a dele no banheiro, porque estava se borrando. Eu sentei lá e escrevi a minha. E disse assim: “Eu repudio a ação dos terroristas, confio na justiça do Brasil, e sou inocente e isso será reconhecido na justiça” e tal, essa conversa fiada, mas no final botei assim: “Agora, eu tive meus cabelos cortados à força dentro do quartel. Não sei de lei nenhuma que autorize a que cortem o cabelo de um preso que não foi sequer julgado, muito menos condenado. Então, eu quero deixar claro meu protesto contra essa decisão arbitrária de terem cortado meu cabelo”. Chega no outro dia e vem lá um sargento e diz: “Preso Luiz Carlos Maciel, venha comigo, o senhor foi chamado”. Aí foi e me levou lá no QG da Vila Militar, na sala onde tinha o capitão que era o encarregado do nosso inquérito. Toda vez que eu ia lá depor, ele levantava sorridente, estendia a mão, apertava, mandava eu sentar, tudo assim supercivilizado, sabe? Mas nesse dia ele estava uma fera: não sorriu pra mim, não me apertou a mão, e disse assim: “Mandaram mexer nos seus cabelos?” Eu disse: “Pois é, capitão”… E ele: “Você fez uma denúncia na sua declaração por causa dos seus cabelos”. E eu: “Pois é, capitão, são os meus direitos, não dei permissão para ninguém cortar meus cabelos, cortaram”. E contei a história. Aí entrou uma ajudante dele e disse qualquer coisa baixinho no ouvido dele, e ele disse: “Manda ele entrar”, e me disse: “Você vai pra outra sala”. Eu fui pra outra sala e quem entrou foi o tenente que tinha mandado me cortarem os cabelos. Aí, eu não vi a cena, mas eu ouvi, porque o capitão estava puto, e dizia assim: “Quem o senhor pensa que é pra ficar cortando cabelo de preso sem autorização? O senhor não tem autonomia pra isso, pra tomar uma decisão dessas… Vai ficar detido dentro do quartel durante o fim de semana”!

Mas foi antes disso que aconteceu o que é importante contar aqui: quando eu voltei para a cela tosado das minhas madeixas, todo mundo ficou chocado. Sergio Cabral ficou chocado. O Sergio Cabral que era, lembrem, o editor-chefe, mandava n’O Pasquim. E essa coisa de você ficar preso dentro de uma cela com outros caras, você cria um vínculo estranho com as pessoas que participam da mesma desgraça que você, se fortalece uma amizade. Mesmo que depois quando é solto se separem, e acabou aquilo, no momento em que você está lá dentro da cela há uma identificação misteriosa entre os colegas de cana. Já era algo sabido que quem fica na mesma cela cria um laço. Porque nós éramos presos políticos, né? Numa época em que a gente ficou incomunicável, sem receber visitas, sem receber jornal. Ficamos só nós. Aí, o Sergio Cabral disse: “Maciel, eu quero assumir com você um compromisso, uma promessa, um acordo: quando a gente sair daqui, você me pede o que você quiser lá n’O Pasquim, que eu dou”. Fiquei pensando: “Vou pedir o que? Ser sub-diretor? Quero mandar e desmandar n’O Pasquim?” Eu não pensei nada disso. A primeira coisa que me veio na cabeça, foi a que eu falei imediatamente: “Eu quero que O Pasquim produza um jornal pra mim. Um semanário, em que eu possa expandir as páginas do Underground. Um semanário dedicado à contracultura. Você topa que O Pasquim faça isso?” E ele: “Claro, claro, vamos fazer, nós vamos fazer isso, você vai ter seu semanário de contracultura”. E eu: “Então tá fechado”. Foi assim que nasceu a Flor do Mal.

Quando eu saí, falei com um cara que não era d’O Pasquim, mas que era meu amigo pessoal – nós tentamos fazer revista e jornal a vida inteira e nunca conseguimos. Um desses jornais, que pensamos alguns anos depois, se chamaria Kaos, com ‘K’, porque tinha o Jorge Mautner no meio. Mas não era o Mautner esse cara, era o Rogério Duarte, que eu queria como diretor de arte, um cara que concebesse esse jornal contracultural. E realmente a Flor do Mal é, e eu digo assim abertamente, definitivamente, uma obra de Rogério Duarte. O artista que assina é o Rogério Duarte. Porque tudo foi bolado por ele, tudo foi pensado por ele, a começar pelo título, pelo nome do jornal. Foi ele que bolou, retirado de Baudelaire. O primeiro número tem uma epígrafe que foi escrita com um jeito que ele inventou: quando você vai ler o primeiro número da Flor do Mal, você tem que ficar girando o jornal – ou então você fica girando em volta do jornal (risos). Mas é mais prático girar o jornal do que ficar girando em volta dele. Rogério morria de rir: “Sim, mas eles vão querer saber o que está escrito e vão ter que ficar virando o jornal!” E ele que desenhou para mim as linhas em que eu deveria escrever a epígrafe do jornal, que era uma citação de Baudelaire sobre a imprensa, sobre o significado da imprensa. Tá lá. O horror que é a chamada imprensa. E foi assim que nasceu a Flor do Mal: numa conversa dentro de um quartel. E depois foi totalmente criada pelo Rogério. Separadamente de qualquer esquema d’O Pasquim.

O engraçado é que o título foi tirado do livro de poemas do Baudelaire, o Rogério achou que essa era uma das flores do mal mencionadas pelo Baudelaire, mas certos ciclos esotéricos não aceitaram o nome, porque tinha a palavra “Mal”. Eu lembro que chegou a notícia lá pro Rogério, que o Walter Smetak, na Bahia, dizia que tinha ficado contra, que ele achava o Rogério enlouquecido, pois como “Flor do Mal”? Que o nome tinha que ser Flor Azul…

A Flor Azul do Novalis, símbolo dos sonhos inalcançáveis dos homens…

Mas o Rogério escolheu Flor do Mal mesmo. Torquato Mendonça, que era bem piradinho, adorou logo, deu toda a força, e eu claro que concordei.

O Torquato Mendonça fazia o que no jornal?

Ah, era dono, como nós. O Torquato era um hippie, um poeta, que o Rogério levou também para o jornal. Porque eu e o Rogério nos permitimos cada um trazer outro amigo para formar um quarteto. Então o Rogério levou o Torquato Mendonça e eu levei o Tite de Lemos. Então éramos nós quatro que decidíamos tudo. Na verdade, tudo que o Rogério achasse que devia ser, porque ele era muito persuasivo (risos). O Tite eu conheci no teatro, no grupo do Repertório, que era o grupo do Paulo Grisolli, onde a gente trabalhou.

O Tite de Lemos era poeta também, aliás um excelente poeta…

Sim. E tem uma coisa que a Flor do Mal herdou d’O Pasquim, que é uma coisa positiva, talvez a coisa mais positiva que aconteceu lá n’O Pasquim para o jornalismo, e que foi o motivo pelo qual O Pasquim teve a repercussão que ele teve, que foi o seguinte: de vez em quando, ao longo dos anos, eu recebo visitas de estudantes de comunicação, principalmente as moças, chegam pra mim e dizem: “Ah, meu deus do céu, como eu queria ter visto uma reunião de pauta de vocês d’O Pasquim”. Aí eu respondo assim: “Nunca houve isso. Nunca houve uma reunião de pauta n’O Pasquim”. O Pasquim era um semanário feito para e por estrelas do jornalismo que estavam insatisfeitos, porque não tinham liberdade nos órgãos da grande imprensa. Então, essa foi a ideia fundamental do Tarso. O Tarso bolou isso. Ele percebeu naquele momento, no fim dos anos 1960, que havia uma insatisfação total entre os jornalistas mais interessantes em atuação no Rio de Janeiro. O Paulo Francis estava insatisfeito porque não escrevia o que queria, o Millôr estava insatisfeito também, o Jaguar não podia fazer o cartum que ele queria… O Tarso percebeu que daria para juntar esse pessoal todo num mesmo jornal. “Vamos fazer um jornal, e cada um faz o que quer”. Então, se a ideia era essa, para quê reunião de pauta? Não tinha reunião de pauta. Cada um fazia o que bem queria, no dia marcado para o fechamento entregava o que tinha feito para o Tarso. O Tarso nem discutia, pegava e ia editar. Todos faziam isso. E o Tarso não ia discutir com o Jô Soares, com o Paulo Francis, nem com ninguém sobre o que ele devia fazer ou não devia fazer. Eu considero o Tarso um gênio do jornalismo e o verdadeiro responsável pelo sucesso d’O Pasquim. Porque ele pegava o que viesse, olhava e matutava, e armava a edição do jornal. “Esse negócio que o Francis escreveu vai na página três, o quadrinho do Ziraldo na cinco…” E depois preparava as chamadas, as capas, resolvia o resto para formar o conjunto do jornal.

A identidade visual era o Tarso que fazia também?

Sim, também. A edição, o resultado final era o Tarso que fazia, era o Tarso quem dizia como tinha que ser feito. O que cada um fazia sua contribuição em casa, fazia como bem entendia e entregava pro Tarso. Aquilo era texto pro Tarso se divertir. Aí era a hora do Tarso mostrar o seu talento de editor. E tudo n’O Pasquim foi ele que fez. Underground, quem fez foi o Tarso. O Underground, o Tarso sabia que eu era ligado nessas maluquices que estavam acontecendo nos Estados Unidos, contracultura, textos. O Tarso sabia que eu curtia essa coisas. Então, um dia chegou pra mim assim: “Maciel, quero que você edite duas páginas deste assunto, que não tem na imprensa brasileira. As notícias chegam e são jogadas nos cestos de lixo. Então você vai fazer, tem autonomia completa pra fazer o que você quiser nessas duas páginas”. E ainda batizou: “Vai se chamar Underground”. Então ele fazia o jornal, resolvia todo material que chegava. Agora, antes cada um tinha total liberdade. A gente não fazia reunião de pauta pra decidir o que ia ser importante ou não.

O Tarso era meio autoritário: é claro que ele não ia dizer pra nenhum desses colaboradores o que deviam fazer, mas no geral a concepção do jornal ficava inteiramente com ele. Agora, o Tarso teve desde o começo um antagonista poderoso, e que acabou derrubando ele, que foi o Millôr. Porque o Millôr tinha uma ascendência intelectual muito grande sobre os outros, principalmente os cartunistas. Os cartunistas, Jaguar, Ziraldo, Fortuna, Henfil, todos eles, achavam o Millôr um gênio. E eles eram só cartunistas, eles não eram intelectuais. O Millôr era cartunista respeitado pela sua arte, e ao mesmo tempo era um intelectual, um escritor, um dramaturgo. Escrevia peças, escrevia a coisa que quisesse. E o Millôr tinha uma personalidade forte, ele era praticamente intimidador na relação com os outros. Paulo Francis não se meteu com ele. Mesmo o Francis que é todo metido a valentão… Paulo Francis bombava com todo mundo, mas não bombava com o Millôr não. Preferia apoiar o Millôr, ou seja, ser aliado do Millôr. Aí uma frente de Millôr e Paulo Francis, quem é que vai encarar? O Tarso e o Maciel? E eu ainda estava ali porque fui levado pelo Tarso, porque na realidade quando O Pasquim começou ninguém sabia quem eu era. Eu era um ilustre desconhecido. Eu era um amigo do Tarso lá de Porto Alegre. E ele me botou lá dentro junto com os “estrelos” todos. E numa circunstância em que a concepção do jornal e a vida do jornal dependia do Tarso, eles não iam fazer nada pra me expulsar, me engoliram.

Existe um velho mito de uma luta, n’O Pasquim, entre a geração uísque e a geração maconha. Rolou mesmo isso?

Havia um certo confronto, porque os mais velhos todos achavam que era maluquice, que eu tinha aberto as portas d’O Pasquim para os malucos. Que era tudo maluco, devia estar tudo no hospício, segundo a opinião deles. O Millôr, principalmente. Quanto mais forte era o ego do jornalista ou intelectual que estava ali, mais indignado ficava com a maluquice que a gente quis instalar dentro d’O Pasquim. O Millôr que era um ego do tamanho de um bonde, Paulo Francis, que era outro… Eram egos imensos. E o Tarso morria de rir com isso. O Tarso se divertia. O Tarso não passou para a contracultura, embora tenha deixado crescer barbicha, tenha ficado com o cabelo mais comprido e tudo. Mas ficou a mesma coisa, a vida inteira, do mesmo jeito. Não mudou nada. E ele achava graça dos “estrelos” ficarem invocados com os jovens malucos… Eu acho que ele insuflava isso, gostava dessa contradição lá dentro.

Quem eram os jovens malucos além de você?

Ah, ia muita gente lá n’O Pasquim. Torquato Neto, Rogério Duarte… Gente que eu nem me lembro mais o nome. Veio o Paulo Leminski e a mulher dele, a Alice Ruiz. E pintavam lá por causa da Underground.

Na época da prisão, o Millôr foi o único que não foi preso, né?

O Henfil também não… O Tarso desculpava o Henfil, porque ele era hemofílico e tal… Mas ele não desculpava o Millôr. Ele dizia: “Isso aí é malandragem do Millôr, daquele irmão dele, que transita pelo poder, pela Tribuna da Imprensa, que é do Carlos Lacerda”. Engraçado que depois o Tarso trabalhou na Tribuna da Imprensa e me levou, porque o Tarso ficou amigo do Helinho…

Como foi a sua saída d’O Pasquim, o que aconteceu?

A saída d’O Pasquim foi por isso, porque depois da volta da prisão, a briga entre o Tarso e o Millôr se acirrou. Porque o Tarso passou a abertamente a levantar suspeitas sobre o Millôr, porque ele não tinha sido preso. Nem ele nem o Henfil. Ele não desculpava o Millôr. E o Millôr tinha muita influência, muita ascendência sobre os cartunistas todos. Porque todos eram admiradores do Millôr, como eu disse. Então o Millôr tinha muita autoridade. Então o Millôr disse que o Tarso estava roubando O Pasquim. A velha acusação da corrupção quanto ao poder, porque o Tarso era o diretor-geral, então ele disse que o Tarso era um corrupto que estava mamando, e que devia ser despachado. E aí os dois outros, o Jaguar e o Ziraldo, concordaram e despacharam o Tarso. Eu ainda fiquei colaborando, mas me chamaram na diretoria e disseram assim: “Olha, Maciel, você pode parar de escrever porque o Millôr já deu ordem de que a você ele não paga, O Pasquim não paga nem um tostão”. E eu disse: “Não faz mal, eu vou escrever de graça pr’O Pasquim”. Aí eu ainda escrevi de graça por algumas semanas, depois enchi o saco e parei.

O Tarso então começou fazer por sua conta o JA – Jornal de Amenidades. E você começou o Flor do Mal, certo? Ele foi editado pela Codecri, a editora do Pasquim?

Sim, o Sergio Cabral honrou o que havíamos conversado na prisão. O Pasquim estava em boa situação financeira. Não por conta do ouro de Moscou, e também não por publicidade, porque tinha pouca, mas porque vendia muito bem em banca. Então eles puderam financiar a Flor do Mal. Mas é importante lembrar que a Flor do Mal não surgiu depois de sair d’O Pasquim, foi antes. Eu ainda estava escrevendo a coluna Underground quando criamos ela. Fazia os dois trabalhos em paralelo.

E a Flor do Mal repetia isso de cabeças livres que faziam o que queriam, sem reunião de pauta?

Pior. Era pior ainda. Porque éramos todos ilustres desconhecidos, e todos tinham, dentro da Flor do Mal, o poder, a autoridade pra fazer o que a gente queria fazer n’O Pasquim. Traziam umas matérias e a gente publicava. Traziam os desenhos e a gente publicava. Olha, tem dois pareceres que eu vou citar sobre a Flor do Mal, que eu acho definitivo. Um é do Helio Oiticica. O Helio Oiticica disse que “é a única publicação não-machista do Brasil. Todos os jornais e revistas, a imprensa é toda machista, e a Flor do Mal não é”. Porra, achei lindo isso.

Se você tirar d’O Pasquim a homofobia e o machismo, não sobra quase nada. Sobra só a sua coluna Underground e uma ou outra frase…

O Pasquim era muito machista. O Pasquim, eu estava presente na entrevista que eles fizeram com a Betty Friedan, eles foram pra entrevista querendo matar a Betty Friedan, esmigalhar a Betty Friedan, pelo topete de ser feminista. Na Flor do Mal, o espírito que não era machista. Não havia a imposição machista. Havia uma liberdade… Anos depois, surgem jornais como o Lampião da Esquina, que era uma publicação dirigida, tinha um objetivo: dar voz aos homossexuais. Porque não existia espaço para os gays na imprensa. Já a Flor do Mal era dar voz a todos, quem quer que você fosse. Você tinha o direito de ser louco na Flor do Mal. Ou melhor, para sair na Flor do Mal, você tinha o dever de ser louco (risos). Nenhum careta jamais se atreveu a publicar na Flor do Mal.

A primeira tiragem foi de quantos mil exemplares?

Prefiro esquecer (risos). Foram de cinco mil exemplares. Que não se esgotaram nas bancas. Era um jornal muito radical para a época. E foram cinco edições. O outro parecer sobre a Flor do Mal foi o seguinte: minha amiga Rose Marie Muraro me convida uma noite pra ir jantar na casa dela, porque ela estava recebendo um antipsiquiatra que tinha vindo do Recife. Eu achei aquilo meio estranho: um antipsiquiatra no Recife? Se fosse o Donald Lang, o David Cooper, mas do Recife… Aí, eu cheguei lá no jantar e tinha um homem de uns 40, 50 anos, simpático, contemporâneo, erudito. Mas, de antipsiquiatra eu não estava vendo nada. Só fui ver que ele era anti-psiquiatra quando ele fez a seguinte declaração: “Você sabe esse jornal, Flor do Mal, que você edita lá com seus amigos? O jornalzinho dos loucos da minha clínica lá do Recife é igualzinho” (risos). Aí que eu vi que nós tínhamos atingido nosso objetivo (risos). Ele não estava, obviamente, elogiando não, estava fazendo de inteligente, de gostoso e tal. Mas essas reações do establishment nunca intimidaram a contracultura, pelo contrário.

E o nosso padrão era muito maluco mesmo. O Rogério trabalhou durante três meses na concepção da Flor do Mal. Não descansou enquanto não encontrou um desenhista totalmente maluco que era calígrafo. O Rogério tinha paixão pelo traço, pela caligrafia. E esse foi o primeiro calígrafo medieval que o Rogério encontrou. E era um sonho do Rogério formar uma equipe de calígrafos medievais. Ele queria que o jornal inteiro fosse escrito à mão. E ele tinha uma assistente que era Ana Maria Duarte, mulher do Torquato Neto. Torquato, aliás, fazia a coluna Geleia Geral, no jornal Última Hora, mas que vivia lá na sede d’O Pasquim, que era onde a Flor do Mal era feita. Ia ver a mulher, também, que trabalhava lá. Ele acompanhava tudo que a gente fazia. E a Ana Maria segurava todas, porque para você fazer o preenchimento em si, como o Tarso fez n’O Pasquim, como o Rogério fez na Flor do Mal, tem que ter uma mulher. Uma mulher de responsa. Se não tiver você não faz. Porque tem coisas práticas que pertencem à intuição feminina. Não sei o que seria d’O Pasquim se não fosse a Marta Alencar, que era mulher do Hugo Carvana na época e estava sempre junto do Tarso. Não sei o que seria da Flor do Mal se não fosse Ana Maria, junto do Rogério. E o Rogério tinha confiança total nela. Tanta confiança que quando ficou pronto o primeiro número da Flor do Mal, e vieram os primeiros exemplares da oficina, e todos nós festejamos, o Rogério não estava lá, tinha se evaporado, desaparecido simplesmente. Quer dizer, num momento em que sua obra vai aparecer e vai ser comentada, o Rogério some. Vê como é maluco isso? Aí, quem é que estava segurando a barra? A Ana Maria. Aí viramos pra Maria: “Olha, Maria, onde é que tá o Rogério”? E ela: “Ele não quer que vocês saibam”. Eu: “Mas então você sabe, e vai nos levar lá”. E fomos, Torquato Mendonça, Tite, eu e a Maria, na toca do Rogério, que era simplesmente o centro de meditação de Santa Teresa, de um monge que tinha vindo do Ceilão, um monge budista, e tinha aberto esse centro de meditação budista. E o centro tinha sido construído pelas pessoas que participavam das meditações. Então a primeira meditação que ele deu era trabalhar de pedreiro. Todos tinham que carregar tijolo, fazer cimento, para construir o tal centro de meditação. Ele era um monge do Ceilão, então era um monge de uma tradição mais disciplinada, mais monástica. E o Rogério estava no nirvana com isso, porque ele trabalhava como pedreiro o dia inteiro e achava isso o máximo de meditação que se pode inventar. Com as mãos calejadas… Aí nos recebeu muito bem, fingiu que estava meio bravo com a Ana Maria, mas gostou. E disse para ela o que deveria ser feito nos próximos números da Flor do Mal, e durante todos os números seguintes ele ficou lá em Santa Teresa, nesse centro budista. Depois ele teve desavenças com o tal monge (risos). Dizem que ele mandou a seguinte frase: “você tá pensando que é meu guru, mas eu é que sou seu guru; vamos resolver isso na porrada, ver quem é o guru de quem”. Depois, no outro dia, o Rogério estava mais calmo e fizeram as pazes, levou até um presente, que eu não me lembro o que era. Viu que o guru era o monge mesmo.

A Flor do Mal teve grandes colaborações. Por exemplo, o Hélio Oiticica enviou a transcrição do Heliotape, da conversa que ele fez em Nova York com o Haroldo de Campos, um texto gigante que saiu dividido em alguns números. Como era isso? Vocês pediam colaborações também?

Ah, isso é muito simples, porque alguém dizia assim: “O Hélio tem que fazer alguma coisa aqui. Telefona pra ele e diz pra ele mandar alguma coisa”. E o Hélio mandava o que queria. Mandou aquelas tapes todas pra publicar tudo. Era assim. Tudo corria muito frouxo. Era como o Rogério gostava, era como eu gostava, como o Torquato Mendonça gostava. Não sei se era como o Tite gostava também, mas… A gente ia na onda. E aí, pronto. Era um Pasquim ao quadrado, na verdade, pelo grau de liberdade… Muitas vezes eu não sabia nem como seria o projeto gráfico, com o Rogério comandando lá a Ana Maria. Muitas vezes só via depois de impresso. Eu, que era um dos editores do jornal. E tudo bem, eles faziam com toda a autonomia, o departamento de arte tinha uma autonomia absoluta.

A Flor do Mal terminou por quê?

Porque não vendia. Simples. Conseguimos fazer só cinco edições semanais. A revista durou cinco semanas. Mas, pelo que vemos na conversa aqui, de alguma forma ela continua viva. O que é sempre uma alegria.