“Conheci Rubem Braga a vida inteira.

Li Rubem Braga a vida inteira.

Foi, sem dúvida, o ser humano que mais admirei a vida inteira.”

Millôr Fernandes

Otto Lara Resende e Rubem Braga (dezembro de 1976)

Por pouco Rubem Braga não subverteu a profecia e transformou em cinco o grupo que Otto Lara Resende batizou de os “quatro cavaleiros de um íntimo apocalipse”.

Nascido em 12 de janeiro de 1913, em Cachoeiro de Itapemirim, o “velho Braga”, como ele mesmo se autonomeou tão logo se viu bacharel em Direito, adiantou-se nove anos aos amigos Otto Lara Resende e Paulo Mendes Campos, nascidos em 1922, Fernando Sabino, de 1923, e Hélio Pellegrino, o mais novo do quarteto, que veio ao mundo em 1924.

A ligação de Rubem com esse grupo mineiro, que Mário de Andrade chamou “os vintanistas”, começou, ainda que de forma indireta, em 1931, quando o então rapazinho capixaba de 18 anos chegou a Belo Horizonte. Naquela época, os “vintanistas” eram meninos, nem sonhavam com jornal, mas na década de 1940 frequentariam as mesmas redações em que Rubem brilhou, entre as quais a do Diário da Tarde. Nesse jornal da capital mineira o estreante saiu-se, para espanto dos redatores, magnificamente bem no tema pouco sedutor que lhe foi dado: a primeira exposição de cães da cidade. O reconhecimento por parte dos editores foi imediato, e em pouco tempo ele seria convidado para colaborar no prestigioso Estado de Minas. Mais parecendo veterano, ali o foca pavimentou o caminho de um jornalismo que conjugava rigor de dados com estilo leve, desempolado, diferente do que se fazia na época, em Minas Gerais, e, sem saber, preparou o terreno onde depois pisaria o quarteto mineiro.

No ano seguinte à sua chegada a Belo Horizonte, Rubem Braga iniciava sua atuação de repórter de guerra: pode-se imaginar o que deve ter representado para um jovem de 19 anos ser enviado à cidade mineira de Passa Quatro a fim de cobrir a Revolução Constitucionalista, que estourava em São Paulo e se espalhava na fronteira com Minas, em 1932. Foi isso o que fez o Estado de Minas, forjando, em um conflito limitado, o futuro correspondente brasileiro na Itália, na Segunda Guerra Mundial.

Viajando, como era de seu gosto, e permanecendo meses em algumas redações pelo país, Rubem Braga foi exercendo o seu bandoleirismo do bem: construindo amizades e praticando um jornalismo especialíssimo. Tornou-se conhecido no Rio desde 1936, quando, pela prestigiosa José Olympio, lançou seu primeiro livro de crônicas, O conde e o passarinho. Não demorou a ser sagrado sabiá, o Sabiá da Crônica, apelido que lhe caiu como uma luva, dado por Sérgio Porto, o humorista Stanislaw Ponte Preta.

Era natural que, no Rio, se juntasse àqueles rapazes, os vintanistas de Belo Horizonte, que desembarcaram na capital do Brasil ao longo da década de 1940, com exceção de Hélio, o mais novo, que chegaria por último. O encontro com a turma dos mineiros se deu gradativamente: primeiro nas famosas reuniões da casa de Aníbal Machado, onde, aos domingos, se juntavam pessoas do mundo das letras e das artes, entre as quais Tonia Carrero, que, com sua beleza estonteante, tirava todo o mundo do sério. Entre esse todo o mundo, Rubem Braga, como se verá adiante.

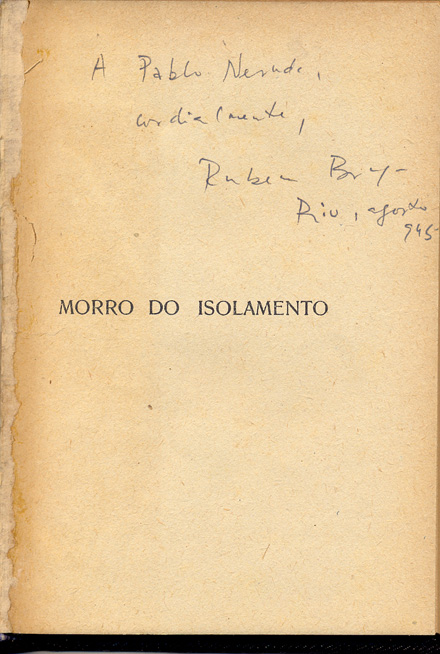

Alguns desse grupo assumiram a tarefa de recepcionar Pablo Neruda em sua visita ao Rio, em agosto de 1945. A eles se juntou Braga, que não deixaria de dedicar um exemplar de seu recém-publicado Morro do isolamento ao visitante. O livro, que nunca deve ter chegado às mãos do poeta, hoje está na biblioteca de Otto Lara Resende. Não se pode pensar que Neruda tenha recusado a lembrança. O mais provável é que, nas rodadas de uísque na casa de Vinicius de Moraes, ou nos bares da cidade onde o grupo festejava o poeta chileno, o Morro correu de mão em mão, e Otto, que não só era grande conversador como bom guardador, o conservaria.

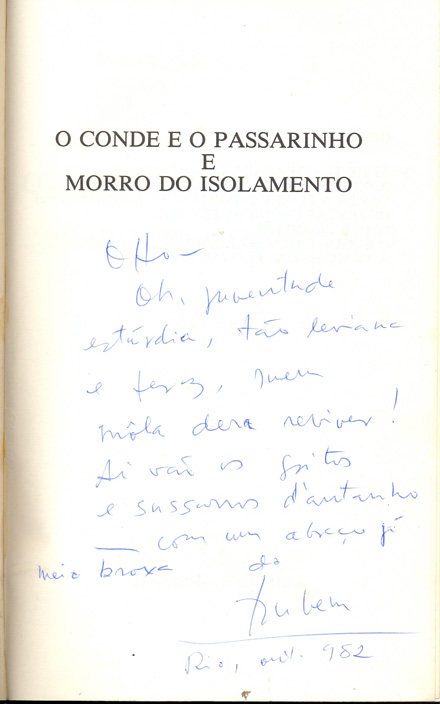

Dando um salto adiante no tempo para 1982, quando saiu a reedição que reúne os dois livros, O conde e o passarinho e Morro do isolamento, originalmente publicada em 1961, o autor cravou, na dedicatória, brincando com a grafia e usando da intimidade que a essa altura era grande: “Otto – Oh, juventude – estúrdia, tão leviana e feroz, quem môla dera reviver! Aí vão os gritos e sussurros d’antanho – com um abraço já meio broxa do Rubem. Rio, out. [1]982”.

Rubem Braga ligou-se a cada um dos mineiros de forma diferente: em Paulo Mendes Campos, que ele chamava de Pablito Menendez, encontrou um parceiro que o ajudaria na organização de suas futuras coletâneas de crônicas. Com Fernando Sabino ele criou, em 1960, a Editora do Autor, de excelente catálogo, e, com Otto, ele apertou os laços de afeto. A esse amigo, que declarava sofrer de “cocaína postal”, Rubem se ligou de tal modo que, quando um dos dois saía do Rio, as cartas ou cartões se impunham; deviam substituir conversas ou observações ligeiras. Fosse por um assunto grave ou por uma simples brincadeira, a comunicação era indispensável.

De Paris, onde esteve em 1950 como correspondente do Correio da Manhã, Rubem escreveu ao amigo impressionado com uma freirinha tão nova, gentil e alegre, a quem ele comprara uma litografia de Matisse. Não podia deixar de contar a Otto que a religiosa o fizera se lembrar dos versos do soneto “Cristianismo”, de Raul de Leoni, transcritos de cor, na carta, e cujos dois tercetos expressam o desejo do poeta de

Um cristianismo sem renúncia e sem martírios,

Sem a pureza melancólica dos lírios,

Temperado na graça natural…Cristianismo de bom humor, que não existe,

Onde a Tristeza fosse um pecado venial,

Onde a Virtude não precisasse ser triste…

Um cristianismo bem… Rubem Braga, afinal: “Tenho boa memória para versos e amizades – o resto, com a graça de Deus, procuro esquecer – e que o Diabo o carregue, a esse resto”, finaliza ele essa carta.

Viajante por natureza, em 4 de junho de 1955 estava ele em Santiago, Chile. Tinha sido nomeado em maio daquele ano pelo presidente Café Filho para o cargo de chefe do Escritório de Propaganda e Expansão Comercial na embaixada do Brasil na capital chilena. Bem ao contrário do ideal de ser vagabundo que ele gostava de apregoar, vivia mesmo era “guerreando e pelejando”, como declarava nessa carta a “Otto, meu lindo!”, evocando Camões, sem perder a chance de barganhar:

Ah, se você me escrevesse uma carta grande, suculenta, contando coisas de política e principalmente coisas pessoais, as últimas do Bloch, fatos referentes a mulheres, boatos idem – tudo o que Ibrahim não publica e Castello não sabe! Faça isto, lhe mandarei vinhos.

Não foi no Chile sua única experiência no Itamaraty. Nomeado embaixador no Marrocos em 1961, ele seguiu para Rabat, a imperial capital do país. E o que é curioso: mesmo ocupando funções diplomáticas, Braga manteve-se fiel à sua fama de “urso” e conseguiu a proeza de jamais ter feito um discurso durante suas missões – gabava-se ele em carta a Otto.

O bom mesmo era ser repórter, e foi como repórter que, em 1956, ele viajou para Washington, enviado da Manchete e do Diário de Notícias, a fim de cobrir a eleição presidencial em que se elegeu Eisenhower. Do Gorham Hotel, em Nova York, ele escreveu a Otto, encantado com a cidade:

Só mesmo estando aqui a gente pode sentir até que ponto isto é a capital do mundo e o resto todo é subúrbio e província. Ficarei aqui todo o tempo que puder, pois só agora estou desasnando meu inglês; tive uma sorte fantástica em arranjar uma linda americana, jovem, bela, altíssima, com quem estou estreitando os tradicionais laços de amizade entre Cachoeiro, Espírito Santo e Orlando, Califórnia.

Entre 1957 e 1959 foi Otto quem saiu do Brasil: mudou-se com a família para Bruxelas, a Bruxa, como ele dizia. Era adido cultural na embaixada do Brasil, na capital belga. De lá, recebia as cartas de Rubem Braga, cartas afetuosas, engraçadas, que podiam começar assim: “Otto, filhinho, que o bom Deus o proteja”. Reencontraram-se depois, não só nas visitas pessoais, fraternas, como na Manchete, onde trabalharam juntos. Quando, exatamente dez anos depois, Otto assumiu outro posto de adido cultural, dessa vez em Lisboa, onde ficou de 1967 a 1969, Rubem Braga, do Rio, escrevia a “Otto, chéri“, dizendo da falta que o amigo lhe fazia e, com o bom humor costumeiro, dava notícias de Hélio Pellegrino:

Quem mais brilha é Hélio Pellegrino, ideal das mulheres cariocas, belo herói de rua enfeitiçando jovens corações e fazendo bater os mais doces peitos. De você pouco se fala: morreu, fodeu-se, como dizia Freud, e a ausência também é uma morte provisória. Outro dia eu comentava isso com Fernando – que, para grande espanto meu, descobri que é possível sobreviver sem Otto e as mil coisas para as quais o Otto era imprescindível já estão sendo alcançadas sem Otto, coisas que só se obtinham via Otto são obtidas por outras vias ou então não, e afinal não fazem falta. Em suma, o Brasil funciona sem Otto! Aunque mal, como dizia Sarmiento.

“Bom mesmo é vadiar”, gostava de dizer Rubem Braga – é Otto quem conta no autorretrato “Quem é Otto Lara Resende?”, incluído na coletânea de perfis que escreveu e que Ana Miranda organizaria sob o título O príncipe e o sabiá, em 1994. No entanto, todo o desejo de vadiar de Braga ficou nos versos de “Adeus”, que Manuel Bandeira incluiu na sua Antologia de poetas brasileiros bissextos contemporâneos, de 1946:

Já não quero mais cidade

Onde tem muita prisão

E nenhuma liberdade.

Nem quero ser lavrador.

Eu quero ser vagabundo,

Mas de espingarda na mão.

Se precisar trabalhar

Mudo sempre de patrão.

Além de “Adeus”, Bandeira incluiu também, nessa edição, mais duas composições de Braga: “Senhor, senhor!” e o soneto “Tarde”, este com uma história um tanto misteriosa.

A origem do soneto está parcialmente contada na biografia Rubem Braga: um cigano fazendeiro do ar, de Marco Antonio de Carvalho. Segundo o biógrafo, foi em Paris, para onde Rubem fora enviado em 1947 como correspondente de O Globo, que ele encontrou Tonia Carrero, em visita à capital francesa com o marido, Carlos Thiré. No cenário parisiense, correspondente e atriz se apaixonaram e deram início ao romance. De volta ao Rio, apesar da resistência dela, que já não queria mais viver aquela situação clandestina, continuaram a viver a paixão: o desejo era intenso, as cigarras cantavam exasperadas, como traduzem os versos de “Tarde”. O soneto teria sido composto depois de um dos encontros dos amantes, que, ainda segundo o biógrafo, aconteciam em um apartamento do Leblon.

E quando nós saímos era a Lua,

Era o vento caído, o mar sereno

Azul e cinza azul anoitecendo

A tarde triste das amendoeiras.E respiramos livres das ardências

Do sol que nos levara à sombra cauta,

Tangidos pelo canto das cigarras

Dentro e fora de nós exasperadas.Andamos em silêncio pela praia.

Nos corpos leves e lavados ia

O sentimento do prazer cumprido.– Se mágoa me ficou, na despedida,

Não fez mal que ficasse, nem doesse;

Era bem doce, perto das antigas.

Parece que passou despercebido até hoje o fato de que,

na primeira edição da Antologia, de 1946, abaixo do título desse soneto, vê-se a informação, à direita: (de Nuñez Aguirre). Conclui-se, então, que se tratava de uma tradução feita por Rubem Braga. Mas quem seria Nuñez Aguirre, sobrenome tão comum na América Latina, equivalente a um Sousa Silva no Brasil? Era simplesmente um pseudônimo de Rubem Braga que, naquele ano, ainda casado com Zora Seljan, não poderia assinar o soneto sob risco de denunciar a traição com Tonia Carrero. Por sugestão do poeta panamenho Homero Icaza Sánchez, querido amigo de Manuel Bandeira e futuro homem da pesquisa de opinião pública que, por seus acertos espantosos, ficaria conhecido com El Brujo, combinou-se, em meio a muitos risos, que recorreriam ao artifício de dar ao soneto a autoria de um nome espanhol, do qual Braga, supostamente, seria o tradutor. O plano foi executado e o livro publicado. A segunda edição da Antologia sairia 18 anos depois, em 1964, quando Rubem e Zora já estavam separados. Dessa forma, o nome de Nuñez Aguirre já não aparece nessa edição nem nas seguintes, assim como não consta do livro de Rubem Braga, Versos, de 1980, em que a composição, atribuída a seu legítimo autor e datada de 1947, sai com o título simples de “Soneto”.

Fora da poesia, Manuel Bandeira ficava preocupado quando encontrava apenas “três dedos de prosa” de Rubem Braga na segunda página do primeiro caderno do Diário de Notícias, onde o Sabiá da Crônica escrevia em 1958: “O velho Braga anda preguiçoso”, temia Bandeira. Mas a preocupação durava pouco. No texto curto, o poeta de Pasárgada logo reconhecia mais uma pequena obra-prima, como aconteceu na experiência que relata em “O pavão de Braga”, de Andorinha, andorinha. Nessa crônica – Bandeira também foi mestre no gênero -, ele afirma que a superioridade de Braga sobre outros cronistas está em “pôr sempre no que escreve o melhor de certa sua inefável poesia”. Os outros cronistas – continua Bandeira –

põem também poesia nas suas crônicas, mas é o refugo, poesia barata, vulgarmente sentimental… A boa, eles guardam para os seus poemas. Braga, poeta sem oficina montada e que faz poemas uma vez na vida e outra na morte, descarrega os seus bálsamos e os seus venenos na crônica diária.

Um desses bálsamos se encontra em “Homem no mar”, por meio da solidariedade anônima do autor/narrador que, da sua famosíssima cobertura de Ipanema, acompanha, com um misto de agonia e admiração, um homem que nadava no mar. O texto comove pela solidariedade a um só tempo vibrante e anônima do espectador diante daquele desconhecido que nada. O cronista prende a respiração nos momentos em que o nadador desaparece, encoberto pelo telhado de um prédio vizinho, e exulta ao vê-lo ressurgir adiante, continuando seu caminho, vitorioso. Compartilha daquela aventura profunda e humildemente, em silêncio, e termina assim:

Agora não sou mais responsável por ele; cumpri o meu dever, e ele cumpriu o seu. Admiro-o. Não consigo saber em que reside, para mim, a grandeza de sua tarefa; ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil; mas certamente fazia uma coisa bela, e a fazia de modo puro e viril.

Bálsamos à parte, e são inúmeros na sua obra, o cronista teria uma justificativa para a opinião de Manuel Bandeira, segundo o qual ele, Braga, é “sempre bom e, quando não tem assunto, então é ótimo”. Na crônica “Faço questão do córrego”, de As boas coisas da vida, explica bem o Velho Braga: “Às vezes a gente parece que finge que trabalha; o leitor lê a crônica e no fim chega à conclusão de que não temos assunto. Erro dele. Quando não tenho nenhum frete a fazer, sempre carrego alguma coisa, que é o peso de minha alma; e olhem que não é pouco”.

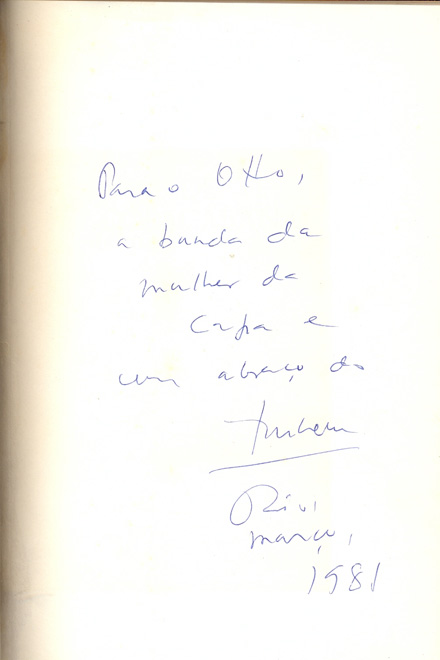

Desse modo, continuou ele não só a publicar suas crônicas como a reeditar seus livros. É o que mostra a sexta edição de Ai de ti Copacabana, de 1981, cujo exemplar na biblioteca do amigo tem a seguinte dedicatória: “Para o Otto, a bunda da mulher da capa e um abraço do Rubem. Rio, março, 1981″ .

Se Otto não teve, como sonhou, o dom de desenhar, “de fazer alguma coisa com as mãos”, traçou, usando as teclas de sua máquina de escrever, vivos perfis de amigos e não amigos, em O príncipe e o sabiá, título da crônica que escreveu por ocasião dos 70 anos de Rubem Braga, em 1983, e que dá título ao livro. Inicia assim: “Há meio século, em 1932, Rubem Braga, na flor dos vinte e um anos, mal chegado à maioridade, colou grau na Escola de Direito de Belo Horizonte”.

Rubem fez uma leitura rigorosíssima do texto e, ao final, não poupou o amigo. Escreveu-lhe fazendo os reparos que julgou pertinentes, a começar por sua idade, que Otto teria confundido: “Você mesmo informa que eu nasci em 1913, o que me dá, em 1932, não mais de 19 anos”, escreve, contestando os dados do perfil. E segue com outras observações, disponíveis a todo pesquisador interessado no arquivo de Otto, sob a guarda do Instituto Moreira Salles desde 1994.

Mas os dados biográficos eram o de menos. O melhor é a fina análise que o autor do perfil desenvolve:

Porque sempre escreveu na imprensa, de Rubem Braga se diz que é um cronista – o príncipe da crônica. Mas que é a crônica? Aqui a porca torce o rabo em discussões bizantinas. […] Mas vá ler Rubem Braga e veja quantos livros ele escreveu com esse ar songamonga de quem está se lixando para as galas acadêmicas. Exemplares, densos, completos. Livros que falam de alegrias e tristezas. […] Caráter viril, o seu tanto urso, amigo da solidão e do convívio, com um temperamento que traz escondido um supetão meio brusco, Rubem Braga escreve de mãozinha leve e alma de moça.¹

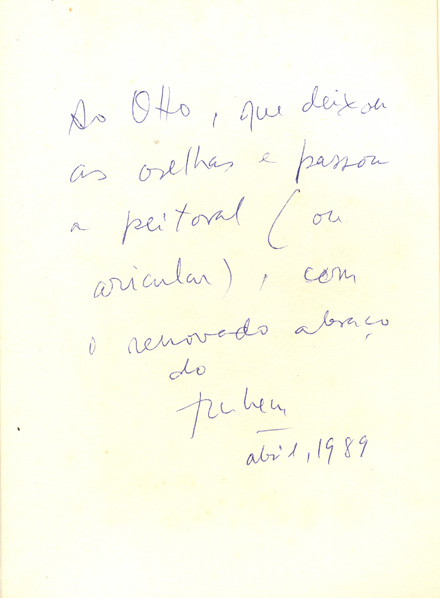

Otto não exagerou, assim como não superestimou o talento do amigo quando, na orelha que escreveu para As boas coisas da vida, de 1988, afirmou que Rubem Braga, “oposto de tudo que fosse afetação ou artificialismo, […] alcançou a universalidade que só os grandes alcançam”. Na segunda edição, de 1989, o mesmo texto da orelha passa a ser uma espécie de apresentação (passa de orelha a peitoral, como se lê na dedicatória), antes do belo prefácio, que é de Paulo Mendes Campos, intitulado “Assim canta o sabiá”.

No mesmo ano do lançamento de As boas coisas, viria um reconhecimento de onde o autor talvez não esperasse: Rachel de Queiroz lhe contou que, com entusiasmado apoio de Barbosa Lima Sobrinho, cogitava-se o nome de Rubem Braga para o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. Não se sabe por que, a ideia não foi adiante: o ganhador do prêmio em 1988 foi o poeta Dante Milano e, em 1989, Gilberto Mendonça Telles. De qualquer modo, não será inteiramente absurdo pensar que ele se livrou de uma aflição. Se, por um lado, a ideia do prêmio o desvaneceu, não deixou de apavorá-lo, como se lê na carta que ele escreveu ao amigo:

Mas, Otto, a simples ideia de ir à Academia receber o prêmio me deixou insone e infeliz. O grande argumento a favor seria a boa repercussão que isso teria em Cachoeiro de Itapemirim. […] Consegui ser adido comercial no Chile e, depois, embaixador no Marrocos sem pronunciar um só discurso. Sei que é um defeito grave, que um analista como o nosso Pellegrino talvez pudesse corrigir. Mas agora é tarde – um pouco tarde para tudo.

A morte, que ameaçou Rubem Braga em 1969, quando lhe apareceu um nódulo no pulmão direito, só chegaria em 19 de dezembro de 1990. No entanto, desde o primeiro sinal, ele já se mostrara sereno em relação à chegada da “Indesejada das gentes”, para usar a expressão bandeiriana. Estava preparado e escrevia a Otto em julho daquele 1969, 21 anos antes de morrer:

No meu caso basicamente a ideia da morte é um consolo, fim de todo desejo, chateação, contrariedade, principalmente todo problema e de toda dor. A gente sente uma superioridade tão misturada de inferioridade que é engraçado: as coisas deixam de importar à gente, em compensação a gente sente que elas estão pouco ligando para a gente. […] As antigas amadas procederam bem. Quem pagará enterro e as flores? Destas, surpreendentemente recebi: palmas amarelas da Nelita, rosas amarelas do José Olympio, rosas vermelhas da Ilka Soares – duas damas com as quais jamais tive relações de amor, mas que usam essa forma de gentileza que aliás é feliz porque substitui a visita física.

Conta Helena Lara Resende, viúva de Otto, que, estranhamente, depois da morte de Rubem Braga, um passarinho bicava, com regularidade e durante muito tempo, a janela de vidro da casa onde o casal morava, na Gávea. E que Otto dizia, meio divertido, meio sério: “Isso é o Rubem que vem me buscar”. Imagina-se com que gravidade falava, logo ele, que mais de uma vez afirmava, em entrevista: “Mas no fundo o único assunto é mesmo a morte. O resto é paisagem”. Otto morreu em 28 de dezembro de 1992, dois anos depois do amigo.

Rubem Braga, que imaginou virar nome de “uma rua qualquer de subúrbio, meio calçada, meio descalça, que começa num botequim e acaba num capinzal, e tem um córrego do lado”, hoje dá nome a ruas de norte a sul do país e a muitas escolas. Sem contar que, na sua Cachoeiro de Itapemirim, existe a Casa dos Braga e o Teatro Municipal Rubem Braga.

—

Veja caricaturas de Otto Lara Resende feitas por Rubem Braga:

NOTAS:

¹ “O príncipe e o sabiá”, in: O príncipe e o sabiá, p. 215.