Chegada sua trigésima edição, é interessante notar que a Bienal de São Paulo guarda uma memória, particularmente relevante para os dias de hoje, que não é do tipo que consta em arquivos. Falo de uma época em que o próprio sentido do termo bienal – de algo que acontece em intervalos regulares de dois anos – ainda portava uma vigência intrínseca. Em suas primeiras edições, a Bienal respondia a um anseio por atualização; é como se cada edição viesse estampar um novo carimbo em nosso recém-adquirido passaporte moderno. Este anseio logo ganharia ares de medição de forças: autoconfiantes, certos setores de nossa vanguarda artística já não poupariam críticas, por exemplo, à “invasão” pop de 1967. O que é fundamental, em ambos os casos, é essa ideia de um encontro periódico entre um lá e um cá, entre meios claramente distintos. Do ponto de vista da Bienal, o intervalo entre cada encontro era um tempo de maturação histórica; de formular respostas às manobras internacionais, de gestar novos lances em meio aos debates locais, e também de nutrir expectativas em relação ao próximo encontro. Cada Bienal era, em suma, um marco histórico.

Nada disso encontra eco hoje em dia. A Bienal já não distingue entre lá e cá. Nem poderia: com a proliferação de bienais – fala-se em mais de 150 pipocando mundo afora – a palavra “lá” tornou-se sinônimo de “próxima parada”. No processo, o intervalo de dois anos perdeu qualquer ancoragem histórica e passou a expressar apenas o quanto leva para que o jet set da arte dê a volta ao mundo e retorne a São Paulo (ou Istambul, ou Sydney, ou Gwangju, tanto faz). A bienal de arte contemporânea tornou-se uma espécie de junkspace ou não-lugar, isto é, uma paisagem global de signos e imagens homogêneos em sua diversidade (ver: Marc Augé, Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade e Rem Koolhaas, ?Junkspace’, October, nº 100 (2002), pp. 175-190.). Ela não está tão distante, nesse quesito, dos shopping centers, aeroportos e megastores – nem daquele seu primo menos intelectualizado, a feira de arte. Curatorialmente, isso se traduz no imperativo de uma permanente disponibilidade de sentidos, da proliferação de nexos e do reembaralhamento compulsivo das referências; aspectos que quedam constantes por trás de temas que se alternam ao sabor do modismo teórico do momento.

É contra este pano de fundo, a meu ver, que sobressai o projeto de Luis Pérez-Oramas para esta Bienal. Intitulada A iminência das poéticas, a mostra alia um grau de lucidez curatorial raro em exposições dessa magnitude a uma expografia igualmente límpida; é uma Bienal que opta por ser mais contida e cadenciada. E se a curadoria é forte, nem por isso ela rouba a cena: o que ela faz, ao contrário, é instaurar uma cena capaz de permitir a consolidação das poéticas ao invés de diluí-las o quanto antes umas nas outras. Mais concretamente, o pavilhão foi ocupado por amplas salas brancas contendo, cada uma, um conjunto representativo da obra de cada artista. Seu objetivo não é isolar, mas mediar: as salas resguardam a singularidade das obras, mas são vazadas o suficiente para que já se possa vislumbrar certos vínculos. “Não há vínculo sem diferença”, escreve o curador no catálogo, “para vincular se requerem pelo menos dois termos, duas coisas que não sejam iguais, que não ocupem a mesma, idêntica coordenada, abrindo espaço entre elas para a distância.” Em suma, a Bienal de Pérez-Oramas não se contenta em ser a “próxima parada” e busca recobrar – sem nostalgia pelo modelo modernista – um sentido de pausa ou intervalo capaz de problematizar a paisagem da arte contemporânea.

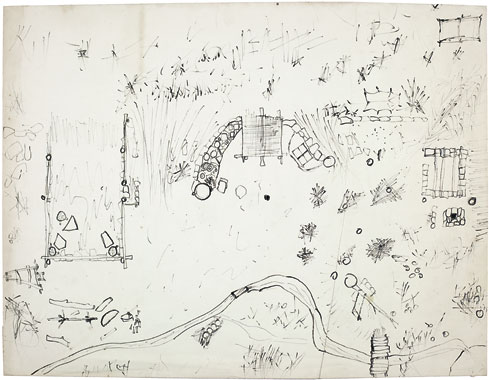

Isso talvez explique porque certos pontos nodais da mostra sejam ocupados por práticas situadas à margem do mundo da arte. Não se trata de uma visada primitivista ou etnográfica. O que essas práticas trazem para dentro da Bienal não é o suposto frescor de um conteúdo exótico, mas possibilidades de reflexão sobre a crise de sentido que apontei acima. As investigações de Fernand Deligny em torno de crianças autistas, por exemplo, pensam uma espécie de imagem distinta daquela que coloniza os não-lugares, uma imagem indisponível à assimilação imediata pelo discurso.

Obra de Fernand Deligny

Já a obra de Arthur Bispo do Rosário e as polaroides exaustivamente anotadas de Horst Ademeit tomam a diversidade não como pano de fundo dócil à proliferação de sentidos quaisquer, mas como indício de que alguma tarefa – como a de encontrar uma forma de apresentar a Deus essa mesma diversidade – permanece urgente e incompleta. É dessas perspectivas que transparece mais nitidamente um modus operandi regido, como anuncia o título da mostra, sob o signo da iminência. Essa noção tem então uma importância precisa: num mundo pós-utópico, onde a perspectiva do futuro foi desacreditada, a iminência se contrapõe à clausura de um presente cacofônico no qual tudo é possível ou disponível, mas nada parece fazer diferença.

Uma das polaroides de Horst Ademeit

Bem no meio do segundo piso, o expressivo conjunto de trabalhos de Bispo desponta como epicentro poético da Bienal. A metáfora é um pouco gasta, mas vale pela pertinência: a partir de seus bordados, desenrolam-se os fios curatoriais que perpassam os três andares do pavilhão. Um fio, por exemplo, diz respeito à meticulosidade que informa tanto as 223 aquarelas geométricas pintadas ao longo de 15 anos por Daniel Steegmann Mangrané quanto as Tejeduras de Gego. Ele percorre também o arranjo de coisas quase invisíveis e impalpáveis da sala de Fernanda Gomes – como papéis de seda e sementes de dente-de-leão -, coisas cujo desmanche parece tão iminente que nos sentimos subitamente instados a pisar leve. Tais trabalhos são investidos de um labor paciente e minucioso que resulta, como diria a poeta norte-americana Susan Stewart, “não num acúmulo de materialidade, mas num acúmulo de transformações realizadas no tempo”. (Susan Stewart, The Open Studio: Essays on Art and Aesthetics).

Uma das tejeduras de Gego

Mas até mesmo um trabalho hiperbólico como a videoinstalação de Ali Kazma pode conter traços desse mesmo nexo. Se cada uma de suas telas acompanha detalhadamente o andar de um trabalho altamente especializado – da atividade de um empalhador à de um neurocirurgião -, vê-las de modo simultâneo e prolongado nos leva a abstrair aos poucos o sentido específico de cada atividade e atentar para o balé de gestos manuais que ocupa a sala, como se estes fossem fins em si mesmos.

Outro fio, igualmente legível a partir da minúcia de Bispo, costeia a relação entre palavra e objeto, e amarra o surpreendente jardim de poesias de Ian Hamilton Finlay ao alfabeto pictográfico de Frédéric Bruly Bouabré. Visto de outro ângulo, o trabalho de Bouabré é atravessado ainda pela linha fronteiriça entre o programático e o obsessivo, que se estende das One year performances de Tehching Hsieh às polaroides de Ademeit, passando mais uma vez pelas aquarelas de Mangrané; são várias obras em que os fios se cruzam. Há momentos de menor vigor, é verdade, como em algumas salas nas quais o jogo entre palavra e suporte redunda num exercício um tanto repetitivo e maneirista; em trechos como este, o trabalho dos vínculos e diferenças torna-se menos incisivo e a lucidez que estrutura a Bienal dá lugar a uma certa monotonia.

Obra de Frédéric Bruly Bouabré

Por outro lado, há salas que simplesmente não admitem indiferença, como a de Rodrigo Braga. Suas incursões por cenários como a floresta amazônica, o sertão e o manguezal pernambucano suscitam imagens que passam longe do documental. São analogias improváveis e perturbadoras – o embate entre sua mão e um caranguejo, ou entre sua respiração e o estertor de um peixe -, movidas por um impulso performático que escapa ao narcisismo ou à fetichização do corpo para fazer convergir neste um conjunto de linguagens capazes de imaginar uma natureza avessa tanto ao idílio quanto à instrumentalização. Tanto é que a corda – instrumento primeiro da domesticação – transforma-se aqui no fio condutor de várias dessas analogias: amarrado ao caranguejo ou a um bode, o corpo perde a prerrogativa da ação inequívoca sobre o mundo e vê-se obrigado a negociar com sua própria e incerta plasticidade.

As incursões de Rodrigo Braga

Guardadas as proporções, tanto aqui quanto no trabalho do holandês Bas Jan Ader – outro ponto alto da Bienal – a imagem do corpo está atrelada à empatia ambivalente que ela provoca no espectador. No caso de Ader, que registra várias situações em que ele termina por cair – no chão, num rio, de um telhado -, a oscilação ocorre numa estranha zona cinzenta entre o pathos e pastelão (e pende retrospectivamente para o trágico: o artista desapareceu durante uma tentativa de atravessar o Oceano Atlântico, em 1975, como parte de um tríptico intitulado Em busca do miraculoso).

Uma das quedas de Bas Jan Ader

Retomando a ideia dos fios, há um último que eu não poderia deixar de comentar: o inventário e a taxonomia. Bem no fundo do terceiro andar, após a excepcional sala de Alair Gomes, esse fio culmina no cara a cara entre a famosa série fotográfica Pessoas do século XX, de August Sander, e as “foto notas” de Hans Eijkelboom. Em ambos os casos, roupas e acessórios competem em importância com as pessoas, mas com resultados profundamente distintos. No projeto de Sander, que se estende por décadas, incluindo o período da Primeira Guerra Mundial e da República de Weimar, o que vemos são emblemas de cargos, ofícios e núcleos familiares aos quais os retratados pareciam agarrar-se como quem se agarra à segurança de uma hierarquia social ou do pertencimento a uma nação. Tal ideal, no entanto, esbarra não apenas no conhecimento histórico de seu destino sombrio, mas também na serialidade indefinida embutida na própria natureza da fotografia, mais propícia a reunir, antes de qualquer todo orgânico, e como bem notou Walter Benjamin, “uma poderosa galeria fisionômica”. E se nas fotos de Sander o ideal coletivo esbarra na insistência dessas fisionomias idiossincráticas, as de Eijkelboom vão na contramão: agrupando as pessoas fotografadas em função de objetos em comum – uma bolsa Louis Vitton, um vestido de oncinha -, aqui é o esforço de individuação que se revela parte e fundamento do universo onipresente do mercado.

Uma das fotos de August Sander

É no diálogo entre estes dois fotógrafos, nas perguntas que estas séries lançam uma à outra, que a noção de vínculo defendida por Pérez-Oramas – de uma distância mínima entre as coisas – se afirma com mais nitidez. É aqui também que outra pergunta é lançada para aquele que está prestes a dar meia-volta e descer novamente os três andares da Bienal. Pois, como bem observou Mangrané, enquanto conversávamos em frente às fotos de Eijkelboom, “o público chega aqui no final e encontra, de um lado ao outro do pavilhão, uma parede inteira com a sua própria imagem”.

* Sérgio Bruno Martins é crítico de arte e doutor em história da arte pela University College London.