Um jornalista cordobês me pergunta qual é a diferença entre a literatura brasileira e a argentina. E de repente, sob o efeito e a urgência da atualidade política, me pego respondendo como se eu fosse outra pessoa e tivesse um discurso pronto na cabeça há anos. Digo que a situação brasileira é essencialmente diversa da argentina. Digo que um espectro assombra a literatura brasileira desde sempre e que é o espectro de uma falta e de uma culpa não resolvida, sobre a qual o país se constituiu.

Na origem dessa falta está a escravidão, claro, mas em seus desdobramentos mais próximos e importantes para a literatura está o analfabetismo. Como é que se escreve num país iletrado, que não lê e, pior, que não sabe ler?, pergunto ao jornalista.

Não quero reduzir a literatura brasileira a uma leitura sociológica. Digo: Isso que vou dizer não põe em dúvida a excelência e a autonomia dos autores e das obras, mas significa simplesmente que, no Brasil, não é possível escapar a essa assombração. Você pode tentar recalcá-la de todas as maneiras, mas ela sempre volta, porque é uma falta que põe em questão a própria ideia de literatura e suas condições de possibilidade. A obsessão por constituir uma identidade nacional (de inventar uma nação) por meio da literatura é um sinal por demais evidente dessa falha e dessa culpa.

Digo ao jornalista argentino que a literatura brasileira tentou conceber a nação pela primeira vez, no romantismo, por meio de um mito indígena. A doçura distante do mito no lugar da miséria de uma realidade de opressão. A fragilidade dessa tentativa é tão retumbante que a seguir só resta a um grande escritor escancarar a farsa. É o que faz Machado de Assis, cuja obra expõe, pelo sarcasmo e pela ironia, a quimera de uma epopeia nacional, esfarrapada e corrompida.

Machado é de longe o mais moderno dos escritores brasileiros, o que torna ao mesmo tempo compreensível e muito estranho que tenha sido relegado pelos modernistas. Sua modernidade os esmagaria. O modernismo queria refundar a ideia da nação sobre bases mais sólidas e mais inteligentes que as do romantismo. A tentativa romântica era uma piada pronta. Os modernistas se constituem modernos por oposição ao romantismo, mas nem tanto, porque no fundo desejam a mesma coisa.

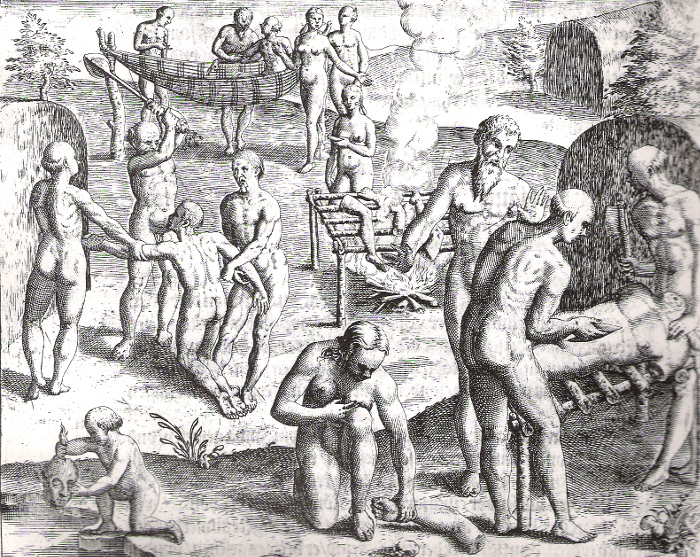

Gravura em cobre de Theodor de Bry (século XVI)

Gozando dos românticos, Oswald de Andrade vai tentar recriar o mito nacional com um verniz chistoso e irônico. Ele vem da burguesia proprietária de terras de São Paulo (neste ponto, faço questão de ressaltar, para o entendimento do jornalista argentino, que não sou dos que acreditam que a simples origem de classe de um autor possa reduzir a força ou o valor da sua literatura), e vai propor, ainda que pelo chiste, uma definição vale-tudo de unidade nacional, que encobre todas as contradições, a começar pelo fantasma da escravidão, pesadelo de qualquer escritor minimamente inteligente e consciente do lugar onde está, nem que seja pela presença incômoda do analfabetismo.

A solução de Oswald é um slogan imperativo e publicitário: “Somos todos antropófagos”. Somos? O que nos une é devorar a cultura alheia e degluti-la em formas renovadas e revigoradas, locais. Isso num país de analfabetos. É brilhante, mas não faz sentido. É uma frase de efeito que vingou a ponto de continuar sendo repetida até hoje, como um coringa, sempre que é preciso atribuir alguma graça e inteligência ao artifício da identidade nacional.

Ao mesmo tempo, Mario de Andrade também flertou com a ideia de um amálgama, e até com mais seriedade. Imbuindo-se do papel de pesquisador e etnólogo, ele tentou recriar o mito da identidade nacional numa reciclagem mais inteligente e mais complexa, que a tornasse menos frágil, e fracassou. Macunaíma é a expressão desse fracasso. E é essa, para mim, a maior beleza do modernismo brasileiro: refazer pela contradição, na tentativa louca e desesperada de dar uma cara a essa nação sem nenhum caráter, o que Machado já havia conseguido pela afirmação da insustentabilidade de um sonho canhestro.

O espectro dessa falta e dessa contradição assombra a obra de outros grandes escritores que em princípio não parecem imediatamente preocupados com o papel social da literatura. Guimarães Rosa vai inventar uma nova língua para esse país, uma língua que não existe, que é uma fantasia de língua popular. Miguilim, o menino que não sabe que não enxerga, é uma representação comovente dessa assombração. Afinal, ele só vê (e lê) o mundo quando o doutor lhe dá os óculos. “O Mutum é bonito.” Quer dizer: o mundo é bonito, ou o Brasil é bonito, mas pelos óculos do doutor. Sem eles, Miguilim não enxerga, nem ao menos sabe que não enxerga.

A Hora da Estrela é o retrato dessa falta por uma escritora às vésperas da morte. É um livro sobre uma mulher “que não faz falta a ninguém”, assim como o escritor que escreve a história, alter ego de Clarice Lispector, tampouco faz a menor falta, na sua própria apresentação. Macabéa é uma datilógrafa que comete erros demais, porque só chegou até a terceira série. A falha está nessa frase incrível, que a define por uma falta sintática: “A moça não tinha”. Simplesmente. Ponto. Não tinha o quê?

Entre os treze títulos possíveis do livro, Clarice inclui: A Culpa é Minha e Ela que se Arranje.

A assombração prossegue, agora sob influência do multiculturalismo anglo-saxão, quando no Brasil se retomam critérios que subjugam as obras à experiência de classe e de raça dos autores, para refundar os parâmetros de uma literatura da qual passam a fazer parte novas vozes, antes excluídas, que saem milagrosamente de dentro da própria falta (das favelas, da periferia) para supostamente suplantá-la com o cumprimento da promessa de uma identidade redentora da culpa. A despeito do efeito saudável de revelar essas vozes, o esforço pouco muda na questão estrutural. Por mais que essa falta ponha em questão a literatura, não cabe à literatura resolver sozinha o abismo social que recebemos de herança, digo ao jornalista argentino, enquanto assistimos boquiabertos às manifestações pelo impeachment e ele me pergunta se, afinal, o Brasil acabou.