São 9 horas da manhã na cidade do Recife. Estamos a 30 de setembro de 2000. A ameaça de chuva não se confirmou e ali, dentro daquela casa fincada na Rua do Chacon, número 328, onde Ariano Suassuna reside desde 1959, o calor só não se tornou insuportável graças aos janelões que recortam as paredes erguidas em 1870 e às árvores que abraçam a residência com despojamento e filtram ventos sutis. “Quando aqui está quente, quer dizer que o Centro torra”, assegura o proprietário, que antes de qualquer coisa faz questão de mostrar aos visitantes cada canto de sua moradia — esculturas e quadros da família e de amigos por toda a parte — e de apontar com orgulho o quintal imenso, em que dois filhos construíram suas casas e a terceira já está saindo do chão.

Os visitantes — editores dos CADERNOS — estão lá para interrogá-lo. Não como o Corregedor a Quaderna n’A Pedra do Reino, mas por muitas horas (seriam seis), perguntas (mais de cem) e temas (concernentes aos hemisférios Rei e Palhaço que dividem a alma humana, na visão do depoente) a fio, cordel. Apesar disso, o sertanejo elegante e de irrepreensível cultura, renascentista por assim dizer, não apenas transforma, em galopados minutos, os seus interlocutores em confidentes, como também se submete à maratona com um misto de gentileza e profissionalismo.

Escutem, pois, nobres Senhores e belas Damas, em paciente leitura, essa ensolarada prosa sobre amores e mortes, pais e filhos, mães e vinganças, deuses e culpas, peças e gravuras, Romantismo alemão e Lorca, Filosofia e Nordeste, Ética e Estética, Dom Hélder e Cervantes, política e romance, justiça e Miró, tradução e Mangue, repertório e massa, Joyce e Euclides, televisão e África, Hokusai e Ibéria, cinema e imprensa, medievalismo e internet, Armorial e aulas, literatura e vida, esperança e, sobretudo, Brasil.

(Na entrevista, Ariano fala muito do romance que escrevia, mas que não chegou a ser concluído.)

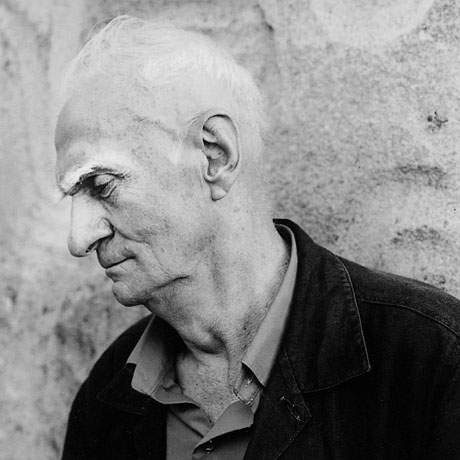

Fotografia de Edu Simões

CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA: Registre-se, para começar, que esta nossa conversa acontece sob o signo de algumas efemérides. Comemoram-se nada menos que os 30 anos da redação do Romance d’A Pedra do Reino, que o sr. terminou de escrever em outubro de 1970; o lançamento, também em outubro daquele mesmo ano, do Movimento Armorial, no Recife; os 70 anos da Revolução de 30, deflagrada em 3 de outubro de 1930, e o assassinato de seu pai, João Suassuna, seis dias depois, no Rio de Janeiro. Como o sr. vê o encadeamento desses fatos que marcaram tão fortemente a sua vida e a sua obra? Seria mera coincidência ou o sr. acredita que a relação entre eles possa ter outra natureza?

Ariano Suassuna: Bem, em certos pontos podem ser coincidências, mas em outros não. Se você for olhar, vai ver que eu concluí o Romance d’A Pedra do Reino no dia 9 de outubro, data da morte do meu pai. Eu fiz questão de terminar no dia 9 de outubro de 1970, quando estavam se completando 40 anos do assassinato dele. Foi uma forma de homenagem. Já o Movimento Armorial era para ser lançado também no dia 9 de outubro, só que houve um impedimento da orquestra e fomos obrigados a adiar para o dia 18. Sou muito atento a esse negócio de datas, mas não chego a ser astrólogo como o Quaderna [personagem de seus romances, surgido em A Pedra do Reino], deixa isso pra ele. Por falar em A Pedra do Reino, eu comecei a escrevê-lo no dia 19 de julho, que é a data do aniversário da minha mulher, Zélia.

CADERNOS: O sr. costuma atribuir ao seu pai pelo menos dois tipos de participação no processo que o levou a se dedicar à carreira literária. Em primeiro lugar, foi na biblioteca de João Suassuna que o sr. descobriu leituras fundamentais – do Scaramouche, de Rafael Sabatini, e Os três mosqueteiros, de Dumas, a Os sertões, de Euclides da Cunha. Mais do que isso, seus romances em especial parecem tentativas de “devolver a vida” ao seu pai. Assim, no seu caso, de certo modo, não se poderia falar, com o jargão psicanalítico, em “matar o pai”. Em que medida esse esforço para recuperar a figura paterna através da literatura pode ter funcionado como uma “missão”, da qual o sr. jamais se sentiria no “direito” de se desviar em favor de outros temas?

Ariano Suassuna: É verdade, esses livros que vocês citaram eram da biblioteca de meu pai. No meu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, está dito claramente que, como escritor, eu sou aquele mesmo menino que lia na biblioteca do pai. Uma das missões da minha literatura é essa que vocês apontam. Eu encaro a literatura como um esforço. E por isso me rebelo contra as pessoas que querem olhar o livro como um objeto de mercado. É claro que ele é um objeto de mercado, porque pode ser vendido, mas não é isso o que mais importa – pelo menos, não no meu caso. O que eu considero fundamental é o ato de escrever. Se, ao publicar o livro, eu tiver êxito junto ao público, tanto melhor. Mas eu digo a vocês com toda a sinceridade, não estou fingindo, não: para mim, o fundamental é o ato de escrever.

CADERNOS: Essa atitude de fidelidade ao ato de escrever tem feito com que decorra um longo período entre a redação de seus livros e a publicação. Isso não prejudica o leitor?

Ariano Suassuna: Por um lado, acredito que sim. Mas, por outro, meus possíveis leitores – não sou um escritor de muitos leitores; costumo dizer que sou um autor de poucos livros e poucos leitores -, esses acabam, de um modo ou de outro, tendo acesso ao que escrevo. Mesmo que eu não publique, tem um círculo de leitores que sempre lê o que escrevo.

CADERNOS: Este é um circuito antimoderno, o circuito da comunidade interessada.

Ariano Suassuna: É isso, pronto. Por essas coisas é que eu sou sempre chamado de arcaico. Outro dia tive uma surpresa enorme ao ler no texto de um crítico que tal livro era bom, “apesar de muito apegado à família” — como se isso fosse uma coisa ruim, negativa. Fiquei espantado porque para mim, a vida toda, a família foi um apoio muito grande.

CADERNOS: Se sua obra, em lugar de, muitas vezes, ser oferecida apenas a um grupo pequeno de leitores, tivesse uma circulação maior, bem mais ampla, ela não poderia contribuir para que as pessoas deixassem de acreditar nas coisas que o sr. condena, como a suposta “negatividade” da família?

Ariano Suassuna: Olhe, de certa maneira, eu procuro um meio-termo. O que eu não aceito é fazer concessões. Por exemplo: fui procurado a vida inteira pela televisão e nunca permitia que minhas obras fossem adaptadas. Sabem por quê? Porque queriam que eu fizesse concessões e aí, se eu concordasse, estaria prestando um mau serviço ao público.

CADERNOS: Mas não ofereciam ao sr. o direito de adaptar sua própria obra?

Ariano Suassuna: Até bem pouco tempo, não. A primeira vez que fui procurado, na década de 60, queriam que eu escrevesse uma novela sob determinados parâmetros. E vinham com aquele argumento de que eu nunca teria um público tão grande para um trabalho de minha autoria. Quando insistiam em adaptar minhas obras e eu dizia que só aceitaria se a música fosse do Quinteto Armorial, eles recuavam – tinham lá compromissos com multinacionais do disco. Era difícil. Eu dizia: “Aqui alguém vai precisar conceder e não serei eu”. O impasse durou, como vocês sabem, até a década de 90, quando surgiram as propostas de Luiz Fernando Carvalho e Guel Arraes, com quem me entendi perfeitamente.

CADERNOS: E no caso do cinema?

Ariano Suassuna: Bem, já tive três versões do Auto da Compadecida, não é? Eu acho que aí há uma comunicação que vem do meu teatro. O povo brasileiro entende o meu teatro – e não estou com isso fazendo um autoelogio. Esse entendimento vem das histórias populares, nas quais me baseio. Eu pensava que essas histórias fossem locais. Mas não. São universais, simbólicas. Quando o Padre do Auto da Compadecida se deixa subornar para fazer o enterro do cachorro em latim, o que é isso? E o velho mito de Fausto, não? Ele está vendendo a alma ao diabo. E esse não é um problema nordestino nem local — é humano.

CADERNOS: O sr. diria que o Auto da Compadecida é sua história mais universal?

Ariano Suassuna: Quando escrevi o Auto da Compadecida, eu era inteiramente desconhecido. Nunca pensei que a peça saísse do Recife. Naquela época, eu escrevia uma peça por ano, que jamais era montada ou editada, com uma única exceção [Cantam as harpas de Sião, levada ao palco por Hermilo Borba Filho em 1948]. De repente, foi aquela acolhida no Brasil, até chegar à Europa. Lembro que, na época das montagens francesa e espanhola, duas críticas me chamaram a atenção. O crítico francês escreveu que a história do enterro do cachorro já tinha sido usada por um conterrâneo dele; o espanhol observou que a história do cavalo que defecava dinheiro aparecia numa versão semelhante em nada menos que no Dom Quixote, de Miguel de Cervantes.

CADERNOS: Naturalmente, nos dois casos as fontes foram as narrativas populares.

Ariano Suassuna: Sim, mas o francês pensava que era uma história popular do seu país, o espanhol pensava que a origem estava na novela picaresca espanhola – até que outro crítico espanhol mostrou que ambas eram do século XV. Tinham vindo do norte da África, com os árabes, alcançado a Península Ibérica e de lá vieram parar no Nordeste brasileiro. Quer dizer: eram histórias universais e atemporais.

CADERNOS: Isso explicaria o seu “arcaísmo”? Afinal, “arcaico” vem de arché, que em grego significa origem, fonte; arcaico, portanto, relaciona-se com arquétipo.

Ariano Suassuna: Eu tenho a maior convicção de que, com os elementos da chamada arte arcaica, a gente pode fazer uma arte que se projeta até para o futuro.

CADERNOS: Por que ela está mais próxima da visão inaugural, do primeiro olhar?

Ariano Suassuna: Sim, pronto. Eu fui muito criticado porque afirmei aqui um dia que um grande artista de vanguarda do século XX como Joan Miró tinha a mesma visão estética dos pintores das cavernas. Mas o próprio Miró chegou a dizer, textualmente, que depois da arte das cavernas tudo é decadência. Eu não sou tão exagerado quanto ele; não creio que tudo seja decadência, mas acho que a arte das cavernas tem a mesma validade estética de qualquer outra arte. E não é como as pessoas dizem, às vezes, que aquela é uma pintura de valor mágico feita para capturar a caça. Não existe comunidade que não tenha arte. O problema do homem das cavernas era estético, do mesmo jeito que o nosso. Pois bem, o arcaico permanece porque ele é contemporâneo e eterno, diferentemente dessas artes ditas de vanguarda e que não são – em dois anos, viram retaguarda.

CADERNOS: O “arcaico” seria mais verdadeiramente “humano”?

Ariano Suassuna: Exatamente. Os problemas fundamentais do homem estão lá. E o homem é igual em qualquer canto, em qualquer época. O que varia são as circunstâncias através das quais cada comunidade realiza o humano.

CADERNOS: Se a presença da figura do pai é muito forte em sua literatura, o mesmo não acontece com a figura da mãe – como, de resto, com o elemento feminino, ao qual não cabe qualquer protagonização no romance A Pedra do Reino, sua obra capital. Como foi sua relação com Dona Rita de Cássia Dantas Villar Suassuna, sua mãe?

Ariano Suassuna: Foi extraordinária. E vou discordar um pouquinho de vocês. Eu não acho que a presença feminina seja menos marcante na minha obra do que a masculina. Talvez – voltando a Freud – a forte presença masculina tenha a ver com a maneira como meu pai morreu. Só isso. Mas a presença feminina também é forte. Minha mãe foi uma figura excepcional. Vocês vejam, ela ficou viúva aos 34 anos com nove filhos e assumiu de tal maneira a família que a gente nunca discordava dela. Todos nós tínhamos consciência da situação que ela enfrentava com coragem e, se quisesse dar um desgosto à minha mãe, era só chegar perto dela se lamuriando da vida. Ela foi muito forte. Mamãe era nordestina, profundamente enérgica e profundamente meiga. Vou dizer uma coisa e vocês me entenderão melhor. Minha mãe usou luto a vida inteira, mas não deixou a gente usar. Ela dizia que se vestia de preto como uma forma de protesto, mas não queria alimentar aquilo na gente.

CADERNOS: E o que o sr., conforme ia amadurecendo, pensava disso?

Ariano Suassuna: Meus pais eram católicos, tanto que se casaram na igreja. Mas minha avó, quando adoeceu — acho que ela teve um câncer; naquela época falava-se em tumor, mas hoje acredito que tenha sido um câncer —, foi operada por um médico americano, um tal dr. Butler, que era protestante. Com isso, ela acabou se convertendo ao protestantismo. Minha mãe a acompanhou nessa crença e eu acabei sendo educado num colégio protestante. Na adolescência, rompi com tudo. Quando li Os irmãos Karamazov, de Dostoiévski, encontrei uma frase que foi decisiva para mim. Lá estava escrito que se Deus não existisse tudo era permitido. Eu achava que nem tudo era permitido, então, pensei, isso quer dizer que Deus existe. Comecei a olhar Deus de outro modo e, ao conhecer a obra de Miguel de Unamuno, me tomei de admiração por ele, que era um católico heterodoxo, exatamente como eu precisava (pois Dostoiévski era um católico ortodoxo). Pois bem: protestante ou católico, ortodoxo ou heterodoxo, não importa, todos eles lidam com a morte do mesmo modo, quer dizer, aceitam porque acreditam na existência de Deus. Eu digo com franqueza: não foi fácil, para nenhum de nós, aceitar o assassinato do meu pai, mas minha mãe não queria que a gente se alimentasse de ódio. Ela não disse, irresponsavelmente, durante muito tempo, que perdoava o assassino de papai. Demorou muito para que ela um dia chegasse e dissesse que tinha perdoado o criminoso.

CADERNOS: Quando foi isso?

Ariano Suassuna: Depois do meu casamento; eu já tinha até filhos.

CADERNOS: E o sr., perdoou?

Ariano Suassuna: Esse é um processo que ainda está em curso. Inclusive, a purificação trazida pelo Romance d’A Pedra do Reino me ajudou muito. Mas deixa eu voltar para a questão que levantou tudo isso, a presença feminina na minha obra. Eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que o Deus dos calvinistas é excessivamente parecido com o Deus dos judeus, quer dizer, é um Deus muito masculino e paterno. E eu sentia a falta da presença feminina e materna, da virgindade, está certo? Foi isso que eu procurei na Igreja Católica através da figura de Nossa Senhora — e é aí que eu digo a vocês que, numa peça como Auto da Compadecida, a presença feminina é fundamental. Ela está lá, bastante marcada, para dar o equilíbrio, entende? Pronto. Agora vou lhes dizer outra coisa: quando eu comecei a me reaproximar da figura do Deus Criador, me faltava uma coisa — me faltavam as mulheres. Foi nisso que minha mulher, Zélia, desempenhou um papel importantíssimo — e ela era católica. Nesse plano do catolicismo, também foi fundamental para mim um colega de turma chamado Carlos Frederico do Rego Maciel (ele era primo de Marco Maciel). Católico absolutamente convicto, ele era ridicularizado em toda a universidade – mas sustentava a sua posição com bom humor e aquilo me tocava bastante. Então, quando fui me crismar, chamei o Carlos para padrinho.

CADERNOS: O sr. disse que A Pedra do Reino funcionou como uma expiação. De que maneira isso aconteceu?

Ariano Suassuna: Vou explicar para vocês a gênese d’A Pedra do Reino. No início dos anos 50, eu tentei primeiro escrever uma biografia do meu pai que se chamaria Vida do presidente Suassuna, cavaleiro sertanejo. Eu tinha esse projeto, mas não consegui escrever. Era uma carga de sofrimento muito grande. Tentei outro gênero, que era um pouco mais distanciado – a poesia. Tentei escrever um poema longo chamado “Cantar do potro castanho”. Isso foi por volta de 1954. Não consegui também. Aí eu disse: deixa isso pra lá, não vou bulir com isso mais não. Então, em 1958, comecei a tomar notas para um romance longo, que era A Pedra do Reino. Fiz mais de uma versão d ‘A Pedra.

CADERNOS: O sr. mostrava o que ia fazendo para alguém?

Ariano Suassuna: Sim, como faço até hoje. Dei uma das versões para minha irmã Germana ler. É uma pessoa de quem eu gosto e na qual confio muito. Um dia, ela me disse: “Ariano, você já notou que a morte do padrinho de Quaderna é a morte de João Dantas?” João Dantas era primo da minha mãe e assassinou João Pessoa. Foi por causa da morte de João Pessoa que a família dele pensou em matar meu pai, acusado de ser o mandante. Foi só quando Germana me disse aquilo que eu me dei conta de que a morte do padrinho de Quaderna, aquela morte impossível de ser cometida, em quarto fechado, era a morte de João Dantas. Ele morreu aqui, na Detenção, que hoje é a Casa de Cultura. E, vejam vocês, eu vim visitá-lo com minha mãe no dia 3 de outubro de 1930, porque no dia 30 de setembro tinha morrido o pai dele. A gente estava refugiado aqui em Paulista. Mamãe foi comigo e com meu irmão João até a Casa de Detenção e lembro que fiquei impressionado com a altura das escadas e com o tamanho das chaves que abriram a cela. Eu lembro também que João Dantas estava de meia e chinelos, coisa que não se usava muito. Ele estava numa mesa jogando baralho. Vejam bem: era 3 de outubro, ia estourar a Revolução de 30; as tropas da Paraíba depuseram o governador, tomaram o poder e desceram para cá. Aqui, tomaram a cadeia e, na madrugada do dia 6, João Dantas foi encontrado com a garganta cortada, na cela do terceiro andar da Detenção. Até hoje a gente tem certeza de que ele foi assassinado e o outro lado diz que foi suicídio. Depois que Germana me falou aquilo, eu acentuei os detalhes para aproximar as duas mortes e fiz essa versão que vocês conhecem.

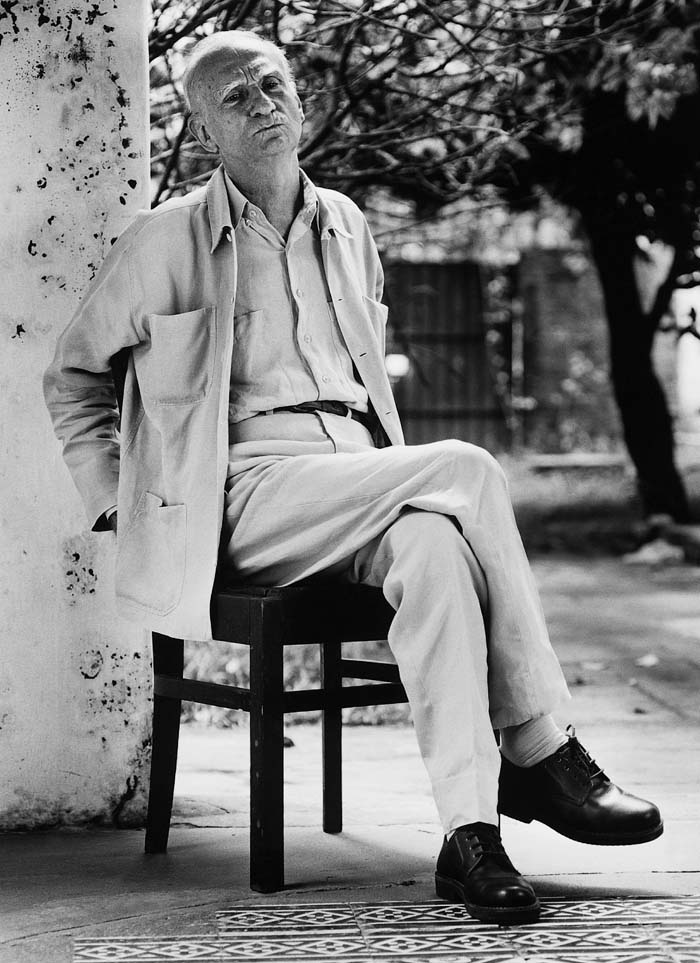

Fotografia de Edu Simões

CADERNOS: Sua família está no centro de alguns capítulos importantes da História do Brasil. E eles se referem a coisas arcaicas. A dívida de sangue, por exemplo, é um padrão arcaico e universal. Veja o caso do albanês Ismail Kadaré, um estudioso da Grécia – tem, inclusive, um livro sobre Ésquilo. Kadaré escreveu Abril despedaçado, que trata do círculo fechado da vingança, um assunto presente na Europa e no Nordeste brasileiro.Tanto que uma adaptação do romance está sendo filmada por Walter Salles.

Ariano Suassuna: É verdade. Essas dívidas de sangue de que você fala muito bem estão presentes nas sociedades fechadas rurais e arcaicas. No município onde meu pai nasceu, Catolé do Rocha, existem duas famílias, os Suassuna e os Maia, que brigam a vida toda, desde o século XIX. É o arcaico que permanece. O conflito dos Kennedy, católicos irlandeses, com a sociedade protestante anglo-sa- xônica, o que é aquilo? E olhe, acontecendo num país considerado o “padrão da modernidade”. Mas o arcaico está lá, não é verdade? Por sorte ou por azar, eu tive tudo isso dentro de casa. Tudo isso dentro de casa, antes de fazer qualquer opção. E vejam, de novo, a sabedoria de mamãe. Ela não permitiu que a gente se alimentasse daquele ódio: tirou a gente de lá. Mamãe se mudou para o Recife para tirar a gente daquele círculo de vingança.

CADERNOS: Para interromper o ciclo da dívida de sangue.

Ariano Suassuna: Exatamente. E ela fez isso tão bem que, até os meus 50 anos, eu não sabia que o assassino do meu pai estava vivo. Ela dizia que ele tinha morrido.

CADERNOS: É a mulher compassiva do Auto da Compadecida?

Ariano Suassuna: Isso, pronto.

CADERNOS: E como o sr. soube que o assassino do seu pai estava vivo?

Ariano Suassuna: Soube por terceiros. O criminoso se chamava Miguel Alves de Souza, era um pistoleiro. Meu pai estava saindo, de manhã, com um amigo – Caio Gusmão – do hotel onde se hospedava, na Rua Riachuelo, no Centro do Rio. Ia para uma sessão da Câmara. Miguel atirou pelas costas. Foi preso dois ou três dias depois, mas se livrou da cadeia em menos de um mês e foi para a Paraíba. Minha mãe denunciou o caso a Getúlio Vargas e o pistoleiro foi preso de novo e condenado em 1931. Pegou quatro anos, mas ganhou liberdade depois de cumprir metade da pena e voltou para o Rio. Quando eu soube que ele estava vivo, perguntei à minha mãe: “A sra. dizia pra gente que o Miguel tinha morrido, por quê?” Ela respondeu: “É verdade, meu filho, eu menti. Precisava tirar esse peso de vocês”. Pouco antes de morrer, minha mãe deu uma entrevista procurando inocentar o mandante. Eu tenho a impressão de que ela fez isso ainda temendo que a gente pudesse agir movido por um sentimento de vingança, de dívida de sangue.

CADERNOS: O Romance d’A Pedra do Reino não é um tipo de vingança de sua parte?

Ariano Suassuna: Não. Eu acho que é mesmo uma tentativa de recuperação. Por isso eu acho o nome Pedra muito importante. E como se eu encaixasse uma pedra angular para erguer um monumento ao meu pai.

CADERNOS: Sabe-se que em sua infância o “espaço do sonho, da fantasia” foi assegurado pelo circo e pela literatura. Consta que o sr. chegou a pensar em se empregar num circo – e só não o fez por proibição expressa de sua mãe. Mais tarde, já nas primeiras peças, o sr. acreditou ter encontrado um meio de unir aqueles dois universos através da palavra. Foi isso?

Ariano Suassuna: Eu acho que sim. Veja que até A Pedra do Reino — que é uma obra mais literária que circense – tem esse lado. O circo ainda hoje é uma coisa muito importante para mim. Isso porque eu acho que existem, na alma humana, dois hemisférios: o hemisfério Rei e o hemisfério Palhaço. No hemisfério Rei, eu coloco tudo o que há de mais elevado e nobre. Se a pessoa exacerbar o hemisfério Rei, ela cai numa excessiva crueldade, torna-se uma pessoa autoritária. Um rei como Felipe II não tinha nada de hemisfério Palhaço – e chegou a matar o próprio filho por causa da disputa de poder, uma monstruosidade. É o hemisfério Palhaço que equilibra o hemisfério Rei, e isso se dá através do riso. Na continuação d’A Pedra do Reino, da qual eu só publiquei Ao sol da Onça Caetana, o personagem se vê como um cruzamento de rei e palhaço. Também não sei se vocês repararam, mas o Palhaço da Compadecida representa o autor. Ele se apresenta como palhaço e acaba como cantador, cantando um verso de uma das histórias populares nas quais me baseei: “Meu verso acabou-se agora,/Minha história verdadeira./Toda vez que eu canto ele/Vêm dez mil réis pra algibeira./Hoje estou dando por cinco,/Talvez não ache quem queira”. É por aí. E lá ele diz que procura enfrentar a vida através do riso a cavalo e do galope do sonho. Quer dizer: essas são as duas faces, os dois hemisférios da alma do homem. Isto, para mim, é um princípio.

CADERNOS: Essa é uma noção próxima da ironia dos românticos alemães: a sabedoria que há no riso.

Ariano Suassuna: Exatamente. Além do cômico, eu tenho um interesse muito grande pelo humorístico, que talvez seja o mais difícil dos gêneros cômicos. As pessoas normalmente têm uma idéia errada do humorismo; elas falam dos “humoristas” da TV – ora, humorista foi Cervantes, era Machado de Assis. No humorismo, você funde a delicadeza poética mais refinada ao riso. Eu não posso ser o meu próprio crítico, mas digo a vocês que o que tentei n’A Pedra do Reino foi um romance humorístico, uma novela humorística, épica e humorística. Agora, na peça O santo e a porca, a gente passa o tempo todo rindo e o final é doloroso e triste.

CADERNOS: O sr. foi um jovem algo “renascentista” – tocava piano, pintava, escrevia. No entanto, o sr. mesmo conta que a certa altura percebeu a necessidade de se entregar a uma só atividade – e então decidiu-se pela literatura. Por quê? Foi uma questão de vocação propriamente dita ou de entendimento de que na literatura poderiam confluir todas as manifestações artísticas que lhe interessavam?

Ariano Suassuna: Foram as duas coisas. Em primeiro lugar, eu vi que não podia, no século XX, atuar como um artista da Renascença. Na juventude, eu fiz pintura, escultura, música – e aí percebi que precisava escolher. Descobri, então, que fundamental para mim é a literatura. Mas veja bem: nunca deixei totalmente de lado as outras artes. Com A Pedra do Reino, pela primeira vez, consegui reunir duas delas. Fiz as gravuras que aparecem no livro. Originalmente, eu tinha pensado em pedir as gravuras para o [Gilvan] Samico, mas ele estava viajando. Lembrei também que, se as gravuras fossem dele, precisaria assinar “Samico”, e eu queria que elas aparecessem como sendo de autoria do personagem. Depois d’A Pedra, eu me aprofundei no trabalho e cheguei às iluminogravuras.

CADERNOS: Suas iluminogravuras, que misturam os processos modernos de gravura com as iluminuras medievais, trazendo poemas escritos à mão, representam, de algum modo, um esforço em conciliar a faceta que o sr. considera mais importante de sua produção literária com seu talento para a gravura, numa tentativa de fazer com que uma atinja o nível da outra?

Ariano Suassuna: De certo modo, pois a obra plástica vem da literária. E das imagens da literatura que surgem as ilustrações, e não o contrário.

CADERNOS: Em relação a essa idéia de fundir artes plásticas e literatura, há uma passagem de Thomas Mann em que ele discute a especificidade do universo da pintura – a pessoa olha um quadro de Rafael e a percepção é imediata, olha-se o conjunto, ele se entrega imediatamente; na literatura, ao contrário, a temporalidade é sucessiva, seqüencial. No momento da fusão, haveria uma aproximação das categorias espaço-tempo, que – pelo menos do ponto de vista kantiano – são inteiramente distintas. O sr. acha realmente possível fazer isso?

Ariano Suassuna: Eu não gosto de Kant, e um dos motivos é esse. Ele dizia que nós não podemos afirmar a realidade exterior, que aquele jasmineiro é uma coisa para mim, outra para você, outra para ele. Mais do que isso, ele acreditava que eu nem sequer posso provar que a imagem que eu tenho corresponde ao real. Entrou em cena, então, um relativismo ontológico, a ponto de um dramaturgo como Pirandello escrever Assim é se lhe parece. Pois eu pensei em escrever uma peça chamada Pareça ou não pareça, que teria um pensador kantiano, discutindo esse assunto. É muito fácil você discutir se aquele jasmineiro, se a imagem daquele jasmineiro, corresponde ou não ao real. O jasmineiro está quieto, no canto dele. Mas eu garanto que, se fosse uma onça que entrasse aqui, nem Kant iria perguntar se por acaso se tratava de uma correspondência com o real. Essa compartimentação que Kant e seus discípulos fizeram não me parece boa, pois ela levou a uma idéia de pureza de cada arte – e isso terminou conduzindo a uma esterilidade. Vocês vejam, por exemplo, quando começaram a definir o que era pintura. A obra de arte é uma coisa de natureza complexa e impura. O Hamlet, por exemplo, tem momentos de trocadilhos obscenos, cômicos; agora, evidentemente, as passagens trágicas são preponderantes. Por isso, a peça é uma tragédia. Uma coisa é o trágico, a categoria estética, e outra, a tragédia. Pois bem: começaram a definir pintura como cor sobre tela e expulsaram a figura. Com a figura marginalizada, entronizou-se a própria cor – Mondrian, para quem outra forma que não fosse o retângulo já significava impureza; Malevitch, que dizia que a própria cor era impureza. Isso, a meu ver, foi mortal para a arte, porque ela começou a se isolar.

CADERNOS: A confluência das artes é um pressuposto do Movimento Armorial.

Ariano Suassuna: Exatamente. Por isso também ele é uma contestação.

Marco Maciel: O poeta, o romancista, o dramaturgo, o teorizador/formulador cultural convergem na ampla personalidade de Ariano Suassuna. Qual desses Arianos é o seu preferido (ou mais querido) em seus atos de criação?

Ariano Suassuna: É muito difícil fazer essa escolha. Mas, atualmente, se eu fosse forçado a fazer uma escolha, considerando o que já publiquei, ficaria com o romancista – até porque, não sei se vocês repararam, mas A Pedra do Reino é uma enorme peça de teatro, com três personagens principais: Quaderna, o Corregedor e Margarida.

CADERNOS: A propósito, como o sr. situa essa personagem?

Ariano Suassuna: Quaderna fica o tempo todo tentando impressioná-la. Tudo o que ele faz lá é para se mostrar para ela, para ver se consegue seduzir aquele coração de pedra. No final da trilogia – vou fazer aqui uma revelação – eles acabam se casando. Mas, voltando à razão da minha escolha: n’A Pedra, existe também uma dimensão poética. Se vocês repararem, tem uma passagem, no “Folheto XLIV”, que é um poema em prosa que, a meu ver, é o núcleo do romance. E “A visagem da Moça Caetana”. Vou ler: “A Sentença já foi proferida. Saia de casa e cruze o Tabuleiro pedregoso. Só lhe pertence o que por você for decifrado. Beba o Fogo na taça de pedra dos Lajedos. Registre as malhas e o pêlo fulvo do Jaguar, o pêlo vermelho da Suçuarana, o Cacto com seus frutos estrelados. Anote o Pássaro com sua flecha aurinegra e a Tocha incendiada das Macambiras cor-de-sangue. Salve o que vai perecer: O Efêmero sagrado, as energias desperdiçadas, a luta sem grandeza, o Heróico assassinado em segredo, O que foi marcado de estrelas – tudo aquilo que, depois de salvo e assinalado, será para sempre e exclusivamente seu. Celebre a raça de Reis escusos, com a Coroa pingando sangue; o Cavaleiro em sua Busca errante, a Dama com as mãos ocultas, os Anjos com sua espada, e o Sol malhado do Divino com seu Gavião de ouro. Entre o Sol e os cardos, entre a pedra e a Estrela, você caminha no Inconcebível. Por isso, mesmo sem decifrá-lo, tem que cantar o enigma da Fronteira, a estranha região onde o sangue se queima aos olhos de fogo da Onça-Malhada do Divino. Faça isso, sob pena de morte! Mas sabendo, desde já, que é inútil. Quebre as cordas de prata da Viola: a Prisão já foi decretada! Colocaram grossas barras e correntes ferrujosas na Cadeia. Ergueram o Patíbulo com madeira nova e afiaram o gume do Machado. O Estigma permanece. O silêncio queima o veneno das Serpentes e, no Campo de sono ensanguentado, arde em brasa o Sonho perdido, tentando em vão reedificar seus Dias, para sempre destroçados”. De certa maneira, esse não é apenas o núcleo do livro, é a poética de toda a minha obra.

CADERNOS: Esse era um texto que o sr. já tinha ou foi escrito para isso, no momento em que o sr. preparava o “Folheto XLIV”?

Ariano Suassuna: Eu fiz o poema para isso, nesse momento do romance, como se fosse uma chave, a chave de um enigma.

CADERNOS: Esse enigma, essa obscuridade, teve a intenção de levar ao Sublime – quer dizer, de aproximar a estranheza do maravilhoso, como em Longino…?

Ariano Suassuna: Exatamente.

CADERNOS: …Sublime diferente do Belo, como acreditava Kant?

Ariano Suassuna: Isso, estou de acordo. Mas nesse momento estamos falando do hemisfério Rei do Quaderna. Eu sei que o mundo é um enigma perigoso, daí essa tentativa de decifração através do romance.

CADERNOS: A atitude da arte é, portanto, a mesma da filosofia?

Ariano Suassuna: Eu acho. Ambas têm uma origem comum. Essa origem se situa na noite criadora da vida pré-consciente do intelecto. Essa intuição é a mesma no filósofo e no artista. A partir daí é que os caminhos divergem.

CADERNOS: Um é mais Rei e outro mais Palhaço?

Ariano Suassuna: Eu acho que sim. O poeta é mais Palhaço. Vejam, de novo, o caso do Palhaço da Compadecida: é palhaço no começo e cantador, poeta, no final.

CADERNOS: Numa entrevista recente, o sr. disse o seguinte: “Acho que todo mundo tem vários polos de personalidade, na minha já contei uns sete”. O sr. poderia dizer quais são?

Ariano Suassuna: De certa maneira, eu coloco os sete dentro do hemisfério Rei e do hemisfério Palhaço. Eu tenho dentro de mim um cangaceiro manso, um palhaço frustrado, um frade sem burel, um mentiroso, um professor, um cantador sem repente e um profeta. E é claro que alguma coisa da personalidade, ou das personalidades de um autor, vai aparecer na sua obra. Eu acabei de falar, por exemplo, que sou um cangaceiro manso. Vocês lembram que no Auto da Compadecida aparece o cangaceiro Severino do Aracaju, um sujeito que eu conheci. As pessoas pensam que o Aracaju é de Sergipe, mas não, é porque ele morava num sítio no sertão da Paraíba que tinha esse nome. A certa altura, Severino diz que estava descobrindo que o negócio de reza andava prosperando em Taperoá. Então chega a imaginar que o bispo poderia demitir o sacristão e nomeá-lo para o lugar dele – que assim aposentaria o rifle e iria comprar umas terrinhas e criar bodes. Ora, quando vi isso, me dei conta de que aquele era um sonho meu, me aposentar da carreira de professor e criar cabras no sertão. No caso do mentiroso, eu acho que é natural: todo escritor é um pouco mentiroso, um pouco Chicó – o mentiroso que mente não para prejudicar alguém, mas por amor à arte de mentir. Aqui tem um mentiroso, não vou dizer o nome, que me falou que o pai dele era o maior produtor de mel do sertão porque tinha conseguido fazer o cruzamento de abelha com vaga-lume – e os “mestiços” trabalhavam de dia e de noite!

CADERNOS: Embora seu primeiro texto publicado tenha sido um poema, e apesar de ter-se dedicado sempre à poesia, que sustenta ser a parte mais importante de sua obra, o sr. publicou poucos trabalhos neste gênero. Por quê?

Ariano Suassuna: Eu estava reservando minha poesia para um conjunto maior – como, por exemplo, o romance que estou escrevendo agora, no qual pretendo, pela primeira vez, unir mais explicitamente ficção, teatro e poesia. Eu não queria que a minha poesia aparecesse de forma fragmentada, porque ela faz parte de um conjunto.

CADERNOS: Só para esclarecer – neste novo romance, o sr. vai estar presente também como gravador?

Ariano Suassuna: Já estou. As iluminogravuras foram uma preparação só pra isso.

CADERNOS: Por que o sr. acredita que a poesia deva ser um gênero “mais hermético”?

Ariano Suassuna: Em primeiro lugar, é uma questão de gosto. Eu não gosto de poesia muito clara. Então, a minha poesia é carregada de imagens, de metáforas, portanto, meio difícil. Schelling dizia que a poesia é feita dos melhores momentos e dos melhores espinhos. E não é?

CADERNOS: E onde entra a tradição popular?

Ariano Suassuna: Eu acho que tenho conseguido, inclusive nesse romance novo, conciliar as duas coisas.

CADERNOS: Há um apego muito forte ao Simbolismo na sua poética, todo aquele uso de substantivos com iniciais maiúsculas…

Ariano Suassuna: Ao Simbolismo, ao Barroco – e à poesia de cordel. Tenho aqui folhetos de cordel em que esse recurso da maiúscula é largamente utilizado.

CADERNOS: O Simbolismo seria, na sua opinião, uma forma de aproximar o hermético do cordel?

Ariano Suassuna: Veja bem, na própria poesia popular, às vezes, você tem esse hermetismo. Vou lhes dizer uma décima popular, veja que coisa mais linda: “No tempo em que os ventos suis/faziam estragos gerais/fiz barrocas nos quintais/semeei cravos azuis/nasceram esses tatus/amarelos como cidro/Prometi a Santo Izidro/com muito jeito e amor/levá-los como uma flor/em uma taça de vidro”. E uma décima surrealista, não é? E é uma coisa popular – quer dizer, o público tem também atração pelo obscuro.

CADERNOS: Em A morte de Virgílio, de Hermann Broch, aparecem momentos de prosa poética e longos poemas, com um resultado extraordinário. Nesse texto de altíssima fatura, não aparece, porém, o teatro. Gostaríamos de saber em que medida o sr. acha que essa forma invade os seus romances.

Ariano Suassuna: Não conheço A morte de Virgílio, mas entendo que um romance tem enredo e nesse enredo cabem representações, pequenas encenações mesmo, dos personagens. Eu disse há pouco que Quaderna representa para atrair a atenção de Margarida. E isso.

CADERNOS: Esta sua noção de obra total, que está sendo levada a cabo no novo romance, parece ir ao encontro daquilo que Thomas Mann pregava para esse gênero. Segundo ele, o romance moderno só sobreviveria se adquirisse o formato de uma sinfonia de gêneros. O sr. concorda?

Ariano Suassuna: É isso mesmo. O espírito da música é fundamental.

CADERNOS: N’A Pedra do Reino, o personagem Quaderna diz haver as seguintes qualidades de poetas: poetas de sangue, de ciência, de cavalgação e reinaço, de pacto, de entradas e encruzilhadas, de memória e de planeta. Ele orgulha-se de ser o único a possuir todas essas qualidades. E o poeta Ariano Suassuna, quais dessas qualidades possui?

Ariano Suassuna: Eu não sei. Isso é coisa de Quaderna. E tão pretensioso! Eu espero não ser tão megalomaníaco quanto ele. Pretendo, sim, criar uma obra, como esse novo romance de que falei a vocês, que possibilita o encontro de várias artes, mas num sentido natural, com aqueles ciclos da literatura popular que o Quaderna menciona, mas sem ser pretensioso como ele.

CADERNOS: O sr. fala na Iniciação à Estética que mais importante do que conhecer o corpus completo da filosofia é conhecer bem um livro. O sr. diz que, no seu caso, foi uma obra de Nietzsche. Qual?

Ariano Suassuna: Já foi falado aqui, com muita agudeza, da minha ligação com os românticos alemães. Mas minha maior influência do pensamento alemão foi Nietzsche. Muito Hegel, sim, mas sobretudo Nietzsche. Dele, o primeiro livro que me tocou foi A origem da tragédia. E, logo depois, Assim falou Zaratustra.

CADERNOS: A Pedra do Reino, aliás, tem um tom enunciatório, especialmente nas falas de Quaderna ao Corregedor, que lembra o Zaratustra.

Ariano Suassuna: É verdade. Eu nunca tinha percebido isso. Mas pode ter vindo de lá, mesmo que ele parta de frases do Antônio Conselheiro.

CADERNOS: De que maneira o sr. tinha acesso aos autores estrangeiros? O sr. já estudava outros idiomas na juventude?

Ariano Suassuna: Penei muito. Comecei lendo edições espanholas e argentinas. Foi através delas, por exemplo, que tive contato com García Lorca. Depois fui estudando outros idiomas. Mas lia principalmente em espanhol e francês.

CADERNOS: O sr. citou Lorca e é sabida a sua ligação com o teatro dele. Porém, e o García Lorca de O poeta em Nova York?

Ariano Suassuna: Desse eu não gosto. Eu sempre achei inferior. Não foi aquela fase que me tocou.

CADERNOS: E os autores americanos?

Ariano Suassuna: Na literatura americana, eu aprecio poucos escritores. Gosto de Herman Melville, Henry James e William Faulkner.

CADERNOS: Faulkner, por exemplo, tem uma fase mais experimental.

Ariano Suassuna: É verdade, mas esse não é o Faulkner que eu aprecio. Prefiro o Faulkner de Luz de agosto ao romancista de O som e a fúria. Neste livro, ele faz uma coisa parecida com o pessoal do antiteatro.

CADERNOS: No caso de Melville, o que o atrai é a intensidade de Moby Dick, que se apresenta, a exemplo d’A Pedra do Reino, como um esforço de decifração, de chave do enigma?

Ariano Suassuna: Eu acho Moby Dick uma obra típica da cultura americana, é a expressão dos Estados Unidos. Eu nunca concordei que o mal pudesse estar encarnado na baleia. Para mim, o mal está em Ahab. É um livro calvinista.

CADERNOS: É calvinista e lembra a história de Jonas no ventre da baleia. Quer dizer: tem uma carga mitológica.

Ariano Suassuna: Sim, vem diretamente do Velho Testamento. E voltamos ao que dissemos antes, sobre o fato de o Deus protestante ser parecido com o meu Deus.

João Alexandre Barbosa: Em 1963, escrevi um artigo sobre a coletânea de poesia popular organizada, prefaciada e anotada por você para a Revista Deca, então órgão do governo pernambucano, intitulada: Ariano Suassuna: Uma coletânea popular. Era a primeira parte da coleção “Romances do Ciclo Heróico”, que teria um total de três. Você nunca pensou em fazer uma publicação de maior circulação para estes textos, que pudessem ratificar sua fidelidade às fontes populares de seu próprio trabalho?

Ariano Suassuna: O que eu fiz ali foi um trabalho que não era da minha especialidade. Eu não me considero um crítico nem um pesquisador; eu sou um escritor que apenas gosta dessas outras atividades. O que me cai na mão, eu procuro refletir. Então, naquela época, eu exercia uma função pública, era assessor do Departamento de Extensão Cultural da Secretaria de Estado. Achei que deveria divulgar o folheto de cordel e comecei aquele trabalho. Como sempre acontece, quando a diretoria saiu, mudou toda a política e o projeto ficou apenas naquilo que eu havia feito.

Moacyr Scliar: Em primeiro lugar, as saudações deste admirador tão distante, geograficamente falando, quanto entusiasta de sua obra. Como você vê hoje o regionalismo na literatura brasileira?

Ariano Suassuna: Eu comecei a discordar do regionalismo ainda na década de 50. Mesmo sem ter formulado teoricamente a minha discordância, eu já me opunha ao regionalismo, que a meu ver se apresentava como um neonaturalismo. Naquela época, eu estava escrevendo o Auto da Compadecida; as pessoas me perguntavam se era uma peça regionalista – e eu dizia que sim, só para facilitar.

CADERNOS: E, obviamente, como já foi dito, é uma obra universal.

Ariano Suassuna: Eu tinha certeza, já em 1955, quando estava escrevendo o Auto, que a peça podia ter alguns pontos de contato com o nosso José Lins do Rego – o fato de a ação se passar no sertão, de aparecer um cangaceiro -, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência de que era algo diferente, que a proposta era diferente. A peça tem um elemento mágico, circense, que não era regionalismo. Era uma herança que havia em mim do romanceiro popular. Então comecei a discordar do regionalismo. Eu acho, por exemplo, que meu romance A Pedra do Reino não é regionalista, como se diz por aí. Eu já ouvi que A Pedra é um romance rural. Discordo. Ele se passa numa cidadezinha do interior, porém os problemas que aparecem ali não são do romance rural. A Pedra saiu em 1971 e a ação se passa em 1938; pois bem: a certa altura no livro, um jovem padre, ligado ao arcebispo, é assassinado. Este era um drama vivido pelos jovens padres ligados a Dom Hélder Câmara, não tinha nada a ver com a década de 30. Então, aquilo não é um romance rural, a Taperoá que aparece ali não é só Taperoá, é Recife, é qualquer cidade do mundo.

CADERNOS: E quanto à importância da literatura regional para o Brasil?

Ariano Suassuna: Sim, prestando minha homenagem a Moacyr Scliar, respondo que o romance regionalista, nos termos do neonaturalismo ao qual acabo de me referir, esse não tem mais a ver, nunca teve.

CADERNOS: A sua postura é semelhante à de Guimarães Rosa? O sr. vê pontos de convergência entre Grande sertão: veredas e A Pedra do Reino?

Ariano Suassuna: Quanto ao regionalismo, sim; vejo pontos de convergência entre nós. Acho Guimarães Rosa um escritor de importância mundial. Quanto às aproximações propriamente literárias, digo o seguinte: houve um tempo em que as pessoas reclamavam porque eu não escrevia como Graciliano Ramos; depois reclamaram porque eu não escrevia como Rosa. Gosto profundamente dos dois, mas, naturalmente, não sou nenhum deles. No Grande sertão, eu acho que houve um equilíbrio muito grande entre a revelação daquele universo extraordinário e a linguagem. Em outras obras, acho que Rosa exagerou um pouco na linguagem. Tutameia, por exemplo, me parece amaneirado. Mas Grande sertão é uma coisa extraordinária. Eu tenho minha personalidade, sou incapaz da concisão.

Eu preciso de horizontes mais amplos – tanto assim que a maioria das pessoas considera Dom Casmurro a obra-prima de Machado e eu não, prefiro o Quincas Borba. Para mim, não tem nada dele que chegue perto. É um livro mais amplo, ali ele se soltou – e há um doido como personagem (e eu tenho uma enorme simpatia por doidos). Vocês lembram a hora em que o Rubião morre e o narrador diz que, no caso dele, não existia nenhum objeto palpável para se coroar, que não existia “nem uma bacia”? Isso é uma alusão a Dom Quixote; veja aonde chega esse livro. De qualquer maneira, se vocês me perguntassem qual escritor eu tenho como patrono, como modelo, diria Euclides da Cunha. Posso reconhecer, e reconheço, todos os defeitos de interpretação dele, mas vejo Os sertões como uma grande obra literária.

CADERNOS: É o grande livro do cânone brasileiro?

Ariano Suassuna: É. Uma vez escrevi sobre Guimarães Rosa e citei a presença de Euclides. Quando ele enumera os jagunços, aquilo é de Os sertões. Tem alguns nomes que Rosa põe até em comum com Euclides. E o caso de Pedrão; esse nome está lá, em Euclides da Cunha.

Marco Maciel: Qual a importância da cultura nordestina dentro do quadro geral da cultura brasileira?

Ariano Suassuna: Vou responder com uma frase que para mim é muito importante, e não foi dita nem por um nordestino nem por um mineiro. Foi dita por um grande brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro e que se chamava Alceu Amoroso Lima. Um dia ele me disse: “Ariano, do Nordeste até Minas Gerais, corre um eixo que não por acaso segue o curso do São Francisco, o rio da unidade nacional. A esse eixo, o Brasil tem que voltar de vez em quando se não quiser esquecer que é Brasil”. Pois eu digo que a nós, nordestinos e mineiros, cabe lembrar que esse eixo não se esgota aí; ele se prolonga até o Amazonas e se prolonga até o Rio Grande do Sul. Eu levo essas coisas muito a sério. Uma vez estava pensando o que poderia ser realmente emblemático de Minas Gerais e cheguei à conclusão de que era o santuário de Congonhas.

CADERNOS: Um lugar de experiência religiosa.

Ariano Suassuna: Exato. Pois bem: decidi fazer uma coisa semelhante e comecei a erguer um santuário na Pedra do Reino em homenagem ao Aleijadinho, para funcionar como a outra ponta daquele eixo ao qual se referia Alceu Amoroso Lima.

CADERNOS: O sr. vai fazer isso?

Ariano Suassuna: Já estou fazendo. Tracei um círculo e imaginei 16 imagens de pedra. Até agora fiz três: São José, Nossa Senhora e Cristo Rei. São esculturas de 3,5 metros de altura de granito, granito da região, um granito branco. As imagens foram criadas por Arnaldo Barbosa, o melhor escultor daqui. Eu faço sempre o primeiro esboço e ele recria do modo dele. Literariamente, a ponta do eixo é Guimarães Rosa; A Pedra do Reino não tem dimensão para tanto, mas, se Deus quiser, esse novo romance vai ter.

CADERNOS: O sr. costuma ir às cavalgadas realizadas na Pedra do Reino?

Ariano Suassuna: Só neste ano é que não fui, estava meio cansado. Mas vou sempre. Já recebi até o título de Imperador da Pedra do Reino.

Moacyr Scliar: Acredita você que está em curso um processo de globalização da cultura? Qual a sua posição a respeito?

Ariano Suassuna: Acredito que esse processo está, sim, em curso. As pessoas dizem até para mim que não adianta contestar, é um fato consumado. Mas eu não sou derrotista, não. Sou sertanejo e, ainda que eu saiba que é uma luta perdida, aí é que eu acho que temos de enfrentá-la. Nisso eu sou fiel ao “cavaleiro da triste figura”.

CADERNOS: O sr. diria que é esse tipo de luta que o aproxima dos jovens?

Ariano Saussuna: Isso é curioso. Eu estive recentemente em Fortaleza e percebi que falava para uma quantidade maciça de jovens. Fica até antipático eu dizer que é essa minha “resistência” que me aproxima da juventude, mas sinto isso mesmo. Quantas vezes eu já não ouvi, depois de uma aula-espetáculo, os jovens me dizerem que vão continuar meu trabalho, que eu me tranqüilize porque eles vão levar adiante essas minhas posições. Fico sinceramente comovido com isso. Eu não tenho nada contra a cultura universal, mas, como digo sempre, não posso admitir que se considere sinônimo de universal a cultura de massa que estão querendo impor aí. Ela é o contrário da universalidade, é a uniformização. Acho que cada país tem que contribuir com sua nota particular, singular, diferente. Você veja uma obra como Dom Quixote. Na partida, não é um romance universal; é uma obra que nasceu local – ninguém mais espanhol do que Cervantes — e atingiu a dimensão universal. Por quê? Porque Cervantes expressou, mais do que ninguém, a partir de circunstâncias locais, os problemas do ser humano.

CADERNOS: Essa cultura de massa à qual o sr. se refere vem dos Estados Unidos. Curiosamente, há alguns anos, os EUA foram tomados por movimentos em favor do multiculturalismo. Universidades tradicionais passaram a diminuir a carga horária de cursos dedicados a autores como William Shakespeare, por exemplo, em favor de escritores representantes de minorias raciais. Há quem diga que a atribuição do Nobel de 1993 para a escritora negra Toni Morrison foi um reflexo desse movimento. O que o sr. pensa disso?

Ariano Suassuna: Eu não conheço essa escritora, mas digo que, se falou bem da sua comunidade, ela conseguiu ser universal. Minha visão é essa: uma obra terá tanto mais interesse quanto mais ela revelar os problemas do homem, através dos problemas locais. Quando leio um autor russo, não quero encontrar Hamburgo ou Nova York. Eu quero encontrar um livro de autor russo. Dostoiévski foi um autor russo até onde pôde ser; Gogol, a mesma coisa.

Marco Maciel: Que mensagens mais significativas, para o Brasil e para o mundo, podemos destacar nas manifestações culturais nordestinas e de Pernambuco em particular?

Ariano Suassuna: Um escritor nascido no Nordeste, em Pernambuco, tem que ser tão fiel ao seu local de nascimento e à sua comunidade como Rosa foi fiel a Minas. Guimarães Rosa fez exatamente a mesma coisa que Cervantes. Através do homem mineiro, ele tratou do problema do ser humano de qualquer lugar; se um japonês ler aquilo, vai entender, se tiver bom gosto, vai entender, aceitar, gostar. Então eu acho que é nessa medida que a gente pode falar no interesse de um escritor, de um artista, seja ele de onde for.

CADERNOS: Oswald Spengler fazia uma distinção entre cidades civilizacionais e cidades culturais. A capital pernambucana, por exemplo, poderia ser vista como uma cidade cultural, se levarmos em conta a herança portuguesa, a produção de Tobias Barreto e a chamada “escola do Recife”?

Ariano Suassuna: Penso que sim. Aliás, eu acho essa distinção do Spengler ótima. Afinal, civilização é uma coisa, cultura é outra.

CADERNOS: Assim como sociedade e comun