“Mostramos o mundo, um desenho de cada vez.” Esse é o lema dos Urban Sketchers, uma gigantesca rede espalhada pelo globo de pessoas que amam desenhar. Tudo começou em 2007, quando Gabi (Gabriel) Campanario, jornalista e ilustrador espanhol, radicado nos Estados Unidos, criou um grupo de compartilhamento de desenhos na plataforma Flickr. Além do espaço virtual, as pessoas começaram a se encontrar para desenhar juntas na rua. A rede foi crescendo, as unidades locais se multiplicaram e, em 2010, houve um primeiro encontro internacional em Portland (Oregon, Estados Unidos), seguido de outros anuais em Lisboa (2011), Santo Domingo (2012), Barcelona (2013), Paraty (2014), Cingapura (2015), Manchester (2016) e Chicago (2017). Em 2018, a reunião será no Porto, entre os dias 18 e 21 de julho.

Conheci o grupo pessoalmente em 2011. Aproveitei uma viagem a trabalho para participar do evento em Lisboa, onde encontrei alguns dos meus ídolos do desenho, como Eduardo Salavisa e João Catarino (Lisboa), Simonetta Capecchi (Nápoles), Richard Câmara (Madri), Lapin (Barcelona), Paul Wang (Cingapura) e o próprio Gabi. Durante quatro dias, andamos pelas ruas a desenhar, sentando em calçadas e escadinhas, na porta da rodoviária, no chão, no meio da praça. Tive a sorte de repetir a experiência em Barcelona, Paraty e Manchester. As quatro cidades nos acolheram, amáveis, cada uma com suas manhas: ladeiras extremas do Bairro Alto, turistas em excesso nas Ramblas, água pelos joelhos na cidade histórica, tempo imprevisível no Reino Unido.

Nenhuma dessas experiências, no entanto, conseguiu me transformar numa urban sketcher carioca. Eu detesto a minha cidade. Minha primeira lembrança de andar na rua sozinha, indo para a escola, é a de um homem forte fingindo que ia me agarrar e depois rindo do meu susto. Eu tinha 7 anos. Outra vez, peguei um ônibus errado e fui parar no ponto final, em São Conrado, numa área deserta. Andei em direção ao Hotel Nacional e pedi para telefonar para minha tia, que me resgatou no seu fusca azul-turquesa. Eu tinha 8 anos. Pouco depois, fui passar uns dias em Irajá. Subi o morro, ajudei a carregar água, dormi com dez pessoas num quarto, comi aparas de carne com ovo, fui à feira da Penha, comprei uma lembrancinha. Tinha 9. A cidade nunca mais foi a mesma.

Karina Kuschnir

Karina KuschnirPraça Nelson Mandela, Rio de Janeiro, 2018

Aprendi que o Rio de Janeiro era algo a enfrentar, não usufruir. Podia ter alguma sensação de proteção quando estava em grupo, de bicicleta ou no carrinho de rolimã. Mas nunca fui pessoa enturmada. Gostava de andar sozinha, e às vezes rodava a cidade grudada na janela de um ônibus circular – até o dia em que estive na mira de uma metralhadora. Então parei. Ser carioca é perceber que seu raio de circulação é estreito.

Com visitas, vou aos pontos turísticos, tiro fotos. Olha como é bonito… Será? Pro olho, sim; pro pensamento, não. A cidade não é justa; não é saudável pra se viver. Não tem mobilidade nem moradia, não tem calçada nem esgoto, não tem biblioteca nem emprego… Carolina Massote definiu bem: “O Rio é uma cidade horrível num lugar lindo”. Profissionalmente, já rodei todos os bairros e morros possíveis, zonas norte e oeste adentro, dos meios às bordas. De kombi, de van, de ônibus ou de carro, o Rio é uma colcha de lugares desagradáveis.

Em 2011, contaminada pelo vírus do desenho urbano, tentei reinventar minha relação com a cidade. Lembrei da animada Paula Caffé, arquiteta que manteve uma coluna sobre o tema (com desenhos e textos) na Folha de S. Paulo. Desconfiada, fui desenhar os camelôs na frente de um shopping, eu e o meu kit de aquarelas, canetas e caderno. Em poucos minutos, me invadiu o mau cheiro de um cocô de cachorro no chão; em seguida, uma bicicleta passou com a roda em cima da minha sacola e quase derrubou meu caderno; um morador de rua gritou com o bicheiro; um rato fugiu de uma loja; uma moto fez um barulho ensurdecedor e soltou uma bola de fumaça negra atrás de mim. Desisti.

Quando os participantes do Encontro dos Urban Sketchers de Paraty vieram ao Rio, em 2014, acompanhei-os apenas no passeio ao Jardim Botânico. Não tive estômago para as vistas do Corcovado e do Pão de Açúcar que encheram seus sketchbooks. Alguns saíram da rota, desenhando sobrados cobertos de fios, ladeiras de Santa Teresa, algumas favelas olhadas de longe. De uns anos para cá, o grupo local dos urban sketchers se estabeleceu no Rio e organizou dezenas de encontros mensais. Fiquei feliz por eles, mas me mantive desenturmada, de mal com a cidade. O Rio não merece os desenhos que gera.

A proposta dos Urban Sketchers floresce em centros urbanos de países ricos, em cidades e regiões com baixos índices de violência. Um mapa dos subgrupos locais mostra essa distribuição geográfica. Afinal, o “mundo”, mostrado desenho a desenho, não é tão mundial assim:

Mapa dos urban sketchers que vão participar de encontro na cidade do Porto, em Portugal, em 2018

O manifesto diz que os sketchers devem ser “fiéis” às cenas que retratam, mas a passagem do olho ao papel não é um processo automático. Escolhas e recortes são feitos; a cidade plástica nem sempre é a vivida. O resultado são desenhos em que prevalecem as belas imagens da cidade idealizada – uma urbe com pinceladas românticas, onde prédios, praças e cafés convivem com as pessoas em harmonia.

Mas há um contraponto instigante nesse contexto. Dentro do próprio mundo dos urban sketchers existem os desenhos-reportagem, mais próximos do enfoque jornalístico-antropológico-documental, como os que o próprio Gabi Campanario produz para sua coluna no Seattle Times. Além dele, outros artistas vêm produzindo relatos desenhados e escritos, seja sobre cidades devastadas por terremotos e furacões, seja sobre práticas religiosas e viagens. São trabalhos tocantes. No Brasil, Raro de Oliveira e Fabiano Vianna, assim como vários membros do Usk-Curitiba, se destacam, nesse cenário, pelo talento na busca do lado histórico e humano de suas imagens.

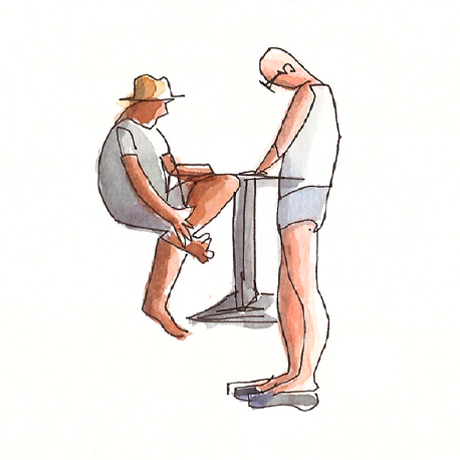

Para não fugir tanto da rua, minha estratégia pessoal é me refugiar. Desenho no metrô, em parques, numa janela, num banco abrigado. Para este post, sentei na varanda de um café, de frente para a praça Nelson Mandela, em Botafogo, Zona Sul da cidade. Busquei captar a atmosfera, aparentemente tranquila, dos jogadores de cartas. Queria ter escutado o que eles diziam, como recomenda a boa antropologia, mas dali não dava. Fui me deixando levar pelo motivo meio fútil de ter camisas coloridas para alegrar minha pintura. Não fiz as pazes com a praça, mas, durante trinta minutos, pelo menos, esqueci que estava no Rio.