Para o sociólogo Luiz Antonio Machado da Silva, a ação das polícias militares nas manifestações de rua mostra sua histórica cultura de violência, mas desta vez teve um efeito de bumerangue: voltou-se contra ela e os interesses que defende, ampliando a força dos protestos.

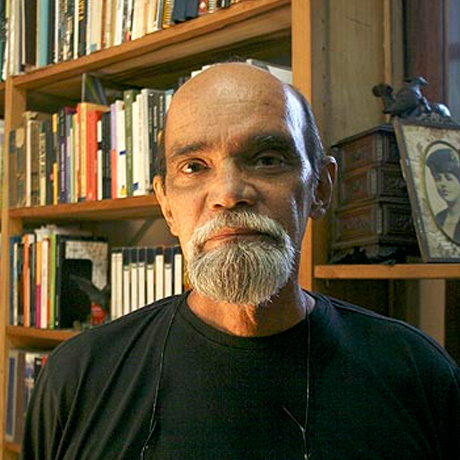

Autor de Vida sob cerco – Violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro (Faperj/Nova Fronteira, 2008), o professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro também analisa, nesta entrevista por e-mail, as ações dos governos, que, em vez de negociar para tentar absorver as manifestações para as “disputas políticas rotineiras”, como de hábito, partiu para a repressão. “O governo, na acepção mais geral desse termo, desaprendeu as lições da história.”

Os grifos na entrevista são do próprio Machado, que não vê como viável a desmilitarização da polícia e também comenta a cobertura dos protestos feita pela grande imprensa, que tem ressaltado os “vandalismos”. “Se as manifestações não fossem fundamentalmente pacíficas, as cidades brasileiras teriam entrado em um caos completo”, diz o sociólogo.

1) Como o senhor analisa a atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro nas manifestações de rua que vêm ocorrendo na cidade?

A Polícia Militar se comporta, tradicionalmente, como um órgão de defesa da ordem constituída, e não da cidadania. Sua cultura institucional (o ethos corporativo) é perfeitamente ajustada aos valores e interesses hegemônicos, compartilhando todos os preconceitos e estereótipos que produzem a segregação socioterritorial e a retração da esfera pública política. Em suma, é um dispositivo de controle repressivo dos estratos subalternos.

Esta atitude, historicamente consolidada, apareceu durante as manifestações – e funcionou como um bumerangue, pois foi um dos principais fatores responsáveis pela massividade das manifestações. (A classe média, de um modo geral, não admite tornar-se objeto da secular violência policial, como foi visto durante a reação aos excessos da ditadura.) Embora, paradoxalmente, recrutados nas mesmas camadas sociais que sofrem rotineiramente a violência policial, ela está tão entranhada na mentalidade dos agentes que não ficaria surpreendido se vier a ser demonstrado que houve excessos além dos ordenados pela cúpula dirigente, aí incluídos os gestores não policiais.

Especificamente quanto à ordem de reprimir as manifestações, considero que há uma novidade nesta que tem sido chamada de “volta às ruas”. Secularmente, a repressão às “classes perigosas” sempre ocorria de modo a prevenir que os protestos chegassem às ruas; quando, eventualmente, isso não funcionava como esperado, e as manifestações chegavam à esfera pública, os gestores políticos passavam a negociar, de modo a reabsorvê-las às disputas políticas rotineiras, controladas pelos aparelhos de hegemonia. No caso presente, parece que o governo, na acepção mais geral desse termo, desaprendeu as lições da história, invertendo a sequência entre controle repressivo e controle negociado.

2) Virou voz corrente afirmar que a repressão da PM paulista a uma manifestação pelo passe livre nos ônibus, em 20 de junho, foi determinante para a eclosão de protestos em todo o país. O senhor acredita que, em grande parte, as atuais manifestações são contra as polícias e o uso que os governos estaduais fazem delas?

Como sugeri acima, acredito que a repressão policial ao MPL não foi propriamente determinante, mas condicionou fortemente os protestos. Boa parte da revolta coletiva voltou-se contra “as polícias e o uso que os governos estaduais fazem delas”, entre outras questões. O que a classe média, que é o segmento mais representado nas manifestações, demanda não é exatamente uma ordem social igualitária e democrática; é, mais que isso, a manutenção da proteção policial à liberdade de ação e de ir e vir a que está acostumada. No fundo, a classe média demanda menos institucionalidade para si própria, não para toda a sociedade. Considero que o fundo comum das manifestações, que tiveram uma pauta cada vez mais pulverizada ao longo do tempo, é uma revolta difusa, sem projeto, contra “tudo isso que aí está”, parafraseando Collor. É a expressão pública de uma crise sistêmica, não de uma crise estrutural. Não está em questão a crise de acumulação (que também existe, mas não faz parte dos nossos protestos), as confusas pautas dos movimentos dirigem-se genericamente contra todos os aparelhos de governo, sobretudo o executivo, além dos partidos e sindicatos, que há tempos vêm se separando da sociedade. As demandas que constam da “volta às ruas” expõem a enorme impopularidade de uma “governança”, como se diz agora, que vem há tempos cortando os vínculos com a sociedade, em particular com a parte dela que tem condições de fazer-se ouvir, mas vem sendo ignorada também. Talvez paradoxalmente, os protestos pedem menos institucionalidade como forma de reatar a relação entre Estado e sociedade. Aliás, ao contrário dos protestos muito menos visíveis dos segmentos subalternos, que pedem justamente mais institucionalidade na crítica à violência policial, como forma de garantir o que eles têm de mais ameaçado: seu direito à vida, algo que há muito deixou de ser parte da experiência social dos segmentos que não são objeto do controle repressivo cotidiano. A explicitação dessa dualidade radical da experiência vivida das populações urbanas, que se reflete no sentido mais básico de seus protestos, pode, no longo prazo, ser muito perigosa para a estabilidade social.

3) O senhor entende como possível a desmilitarização da polícia ou esta é uma utopia absurda?

Se a organização da vida social fosse passível de intervenções puramente racionais, a “desmilitarização da polícia” (ou sua formulação programática, a fusão entre as polícias militar e civil) já teria ocorrido há tempos. Dito isso, é indispensável acrescentar que, se isso é necessário, está longe de ser suficiente. Razões históricas muito profundas fazem com que o ethos policial, não obstante algumas diferenças significativas entre as corporações, é basicamente violento, arbitrário e unilateral, considerando o conjunto da sociedade como inimigo (ainda que para uma parte dela o procedimento tenda à subserviência e para outra seja a brutalidade).

Pessoalmente, não creio que haja utopias absurdas, apenas projetos mais ou menos viáveis. A desmilitarização da polícia, na minha opinião, faz parte dos projetos menos viáveis. Ela só poderá ser obtida se for possível forçar, de fora (da sociedade) para dentro (para os aparelhos policiais) uma accountability que está muito longe do horizonte, dada a força dos interesses corporativos, que lutam pela influência política e pela restrição à transparência e à fiscalização pública das atividades práticas dos agentes. Isso não é impossível, apenas improvável no médio prazo, dado o conhecido poder das burocracias.

4) Como o senhor vê a cobertura da imprensa e a ênfase no uso de palavras como “vândalos” e “baderneiros”?

Em termos gerais, o que se chama de “mídia” é um conjunto de aparelhos de hegemonia, os quais, não obstante os conflitos internos nada desprezíveis, contribuem para a produção de uma ordem social favorável aos interesses e valores dos segmentos dominantes. Apesar de muito poderosos, esses aparelhos não são inteiramente livres, pois dependem da recepção pelos usuários, que varia desde a adesão plena até a rejeição pura e simples, passando pela crítica. Considero que isso explica a oscilação da mídia na cobertura das manifestações, com o repúdio inicial, seguido da aceitação um tanto constrangida, até as tentativas mais recentes de controle ideológico e redução da massividade dos protestos.

É neste último momento que aparecem as referências reiteradas aos “vândalos” e “baderneiros”. Em primeiro lugar, a fim de garantir um mínimo de confiabilidade que é condição de possibilidade de sua existência, a mídia não pode, pura e simplesmente, mentir. Não é da mentira, mas da “interpretação”, que deriva sua força político-ideológica. Daí que “vândalos” e “baderneiros” efetivamente existem – especialmente em uma conjuntura em que os aspectos disruptivos da criminalidade cotidiana são indiretamente estimulados pelas políticas de segurança.

Por outro lado, não são os “vândalos” e “baderneiros” que dão o tom dos protestos. Estes são, em sua esmagadora maioria, pacíficos. Aliás, dada sua organização precária e fortemente individualista, se as manifestações não fossem fundamentalmente pacíficas, as cidades brasileiras teriam entrado em um caos completo. Note-se, de passagem, que o repúdio à incorporação dos partidos e sindicatos foi estimulado pela mídia (é discutível se foi, efetivamente, uma “carona” oportunista ou uma reação à manipulação das demandas pela direita com o auxílio da mídia).

Finalmente, creio que será necessária muita pesquisa para classificar empiricamente quem são, de fato, os “vândalos” e “baderneiros”. Tenho a impressão de que há, basicamente, dois grupos: a) aquele que é favorável à violência política, considerada um recurso legítimo da obtenção de mudanças sociais; b) grupos criminais que promovem depredações como meio de obtenção de interesses materiais. Como resultado não intencional de suas atividades, ambos esses grupos se auxiliam mutuamente e, de certa maneira, acabam por confundir-se em suas práticas, dando margem a uma “interpretação” sobre sua importância crescente pela mídia.