— Nunca foi tão fácil dizer o que você realmente é, Mickey.

— Ora, fracassado cai bem.

— Mas fracassado em quê?

— Fracassado em fracassar, por exemplo.

— Você sempre se opôs a ser um ser humano, desde o princípio.

— Ao contrário — retrucou Sabbath. — Quando se tratava de ser um ser humano, eu sempre dizia: “Estou aí mesmo”.

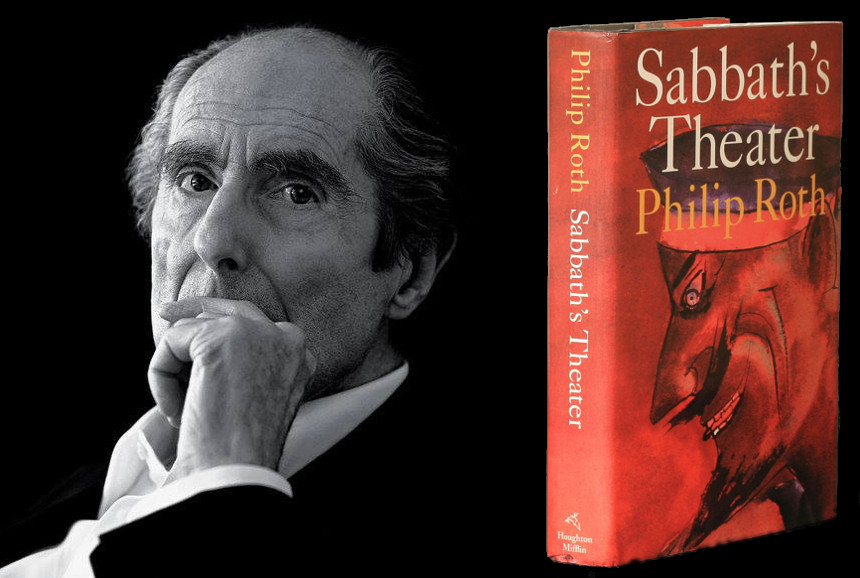

Há vinte anos, em setembro de 1995, Philip Roth publicava O teatro de Sabbath, que considero o ponto alto de uma carreira que ele declarou encerrada em 2012, depois de mais de trinta livros. Evocar Sabbath duas décadas mais tarde é mais do que meramente celebrar a maturidade de um clássico contemporâneo. Num momento em que o moralismo ameaça a literatura de forma severa, em que os alertas dos que defendem a liberdade da ficção ganham urgência, resgatar sua provocação é uma necessidade.

Ao lado de Alexander Portnoy, Mickey Sabbath é um dos protagonistas mais emblemáticos de Philip Roth. As características que os distinguem — justamente seus fortes contornos tragicômicos — não são as mesmas de Nathan Zuckerman ou David Kepesh. Como Portnoy, Sabbath é ao mesmo tempo um cretino e um fracassado. A diferença entre um e outro reside na intensidade. Perto de Mickey Sabbath, em quem os traços negativos são reforçados até resultarem em um retrato grotesco, o punheteiro Portnoy é pudico e sofisticado.

Numa caricatura, não há profissão mais adequada a um personagem manipulador do que a de titereiro, e não há melhor forma de assinalar sua derrocada do que representá-lo artrítico, já aposentado. Sexagenário, residindo na pacata Madamaska Falls, Sabbath espera pouco ou nada do futuro. O casamento com a ex-alcoólatra Roseanna é um campo minado de recriminações e ressentimentos. (Quase não há casamentos felizes na obra de Philip Roth.) Uma rara fonte de satisfação é o caso de treze anos com uma mulher de meia-idade, a voluptuosa Drenka Balich.

A morte de Drenka, nas primeiras páginas do livro, consome o que restava da sanidade de Mickey Sabbath. Mais do que nunca, só o passado parece atraente ao protagonista. Quase em surto, Sabbath pega sua charanga e vai a Nova York a fim de reviver ou relembrar os anos de juventude. O leitor tem um vislumbre do rapaz corpulento que promovia seu teatro de fantoches nas ruas movimentadas em troca de algumas moedas — quando foi acusado de indecência, uma das muitas acusações semelhantes de que seria alvo ao longo da vida.

Mickey Sabbath desafia o bom senso do início ao fim da peregrinação, deixando o leitor, ou o voyeur, estarrecido e incomodado. No teatro que Mickey Sabbath apresenta na juventude, “a atmosfera era, de forma insinuante, antimoral, vagamente ameaçadora e, ao mesmo tempo, de um humor feroz”. É a mesma atmosfera do romance. Numa carreira coalhada de polêmicas, não há provocação maior e mais explícita do que Sabbath, quando Roth desafiou público e crítica de forma deliberada, quase colérica. Com sucesso, previu boa parte das reações.

Como quase todos os livros do autor — aqui, por conta do deboche inequívoco que permeia toda a trama —, O teatro de Sabbath deixou a crítica literária feminista ensandecida. No afã de colocar o autor no paredão e abrir fogo, no entanto, as críticas mais exaltadas deixaram escapar algo que me parece essencial. Vejo em Sabbath, o que acredito ser um de seus trunfos, um incentivo para que as mulheres trepem gostosamente.

Drenka adora sexo, daí a frustração com o marido pouco ou nada eficiente. Por sentir vontade, Drenka transa com vários homens no mesmo dia. Usa e abusa de um “eletricista burro”. Ninguém podia acusá-la, diz Mickey Sabbath, de “ser tímida perante suas fantasias”. Um sujeito sente medo de Drenka por ela ser, nas palavras da própria personagem, “tão livre”. Enquanto o debate em torno da libertação sexual da mulher corre solto, Drenka, entre ingênua e despudorada, prefere a ação. Drenka ignora falatórios, reações, bochichos, comentários, teorias, hesitações. Dona de uma libido franca raramente atribuída a uma personagem do sexo feminino, Drenka é tão desprendida quanto quer ser.

Não se pode culpar algumas pessoas pela maneira como ignoram ou condenam a licenciosidade de Drenka. É difícil enxergar além em um romance que delineia, de forma nada lisonjeira, sua caricatura — e me refiro à caricatura de um feminismo que cada vez mais assume os contornos exagerados atribuídos pelo autor, fazendo com que as insanidades descritas em Sabbath pareçam quase realistas. Numa passagem, o protagonista descobre uma crítica a versos de Yeats segundo a qual apenas “os monumentos fálicos” do poeta foram considerados, tendo o irlandês ignorado a visão feminina.

Em Sabbath, Philip Roth aproveita para debochar não só da crítica literária feminista, mas da ala mais radical e puritana do movimento. “As boas mulheres contra os homens maus que as oprimem. O defensor da ideologia é puro, bom, limpo, e os outros são nefastos. Mas sabe quem é mesmo nefasto? Aquele que imagina que é puro, esse sim é nefasto”, diz um rapaz na clínica em que Roseanna é internada após sofrer um colapso.

Para alfinetar quem afirma que Philip Roth odeia as mulheres, o que motivou o colapso de Roseanna foi justamente o comportamento inadequado do marido. No passado, quando ministrava uma oficina de fantoches em uma universidade, Mickey Sabbath foi acusado de assediar uma aluna. O que muitos consideraram um abuso inequívoco, o protagonista enxergava como uma aula de reforço, cujo objetivo era ensinar uma jovem reprimida “a falar obscenidades”.

Sabbath não compreende a reação ultrajada dos demais, uma vez que o caso se deu “cinquenta e cinco anos depois de Henry Miller, sessenta anos depois de D. H. Lawrence, oitenta anos depois de James Joyce, duzentos anos depois de John Cleland, trezentos anos depois de John Wilmot, o segundo conde de Rochester — para não falar de quatrocentos anos depois de Rabelais, dois mil anos depois de Ovídio e dois mil e duzentos anos depois de Aristófanes”.

O romance segue a mesma linha. Pelo ridículo e pelo escracho, mas também pelo dramático e pelo erotismo em estado bruto, prova justamente um libelo cada vez mais bem-vindo contra o puritanismo — o que seria repetido cinco anos depois em A marca humana. Se não for condenado à danação eterna nas próximas décadas, Sabbath de fato pode ensinar muita coisa, tanto a homens quanto a mulheres.

Philip Roth e a capa da primeira edição original de O teatro de Sabbath

Mickey Sabbath tem um irmão mais velho atencioso, uma mãe idealizada e um pai esforçado. Mas ele não é o bom menino judeu e, adulto, tampouco se transforma em um homem das letras, como Zuckerman ou Kepesh. Sabbath é aquilo que os personagens mais importantes de Philip Roth, incapazes de abandonar inteiramente certos princípios éticos, de renunciar à civilidade, não conseguiram ser. Sabbath e o irmão Morty “costumavam rir dos caras de Weequahic, que vinham de Newark”, bairro e cidade que funcionam, na literatura de Roth, como o berço dos comportados meninos judeus.

E Mickey Sabbath de fato adorava “a interminável, indecorosa, instigante representação de seu papel, a alegria da tarefa de ser o selvagem para eles”. Quem são “eles”? São sujeitos como Alexander Portnoy, como Neil Klugman (Adeus, Columbus), como Bucky Cantor (Nêmesis), como o próprio Philip Roth (em especial em Complô contra a América).

“Como é que os missionários poderiam ficar cheios de si se não fossem os seus selvagens?”, pergunta Sabbath. Sua figura poderosa, ao mesmo tempo repulsiva e digna de pena, é única em um elenco de personagens que, por mais que se aproximem de um limite perigoso, não chegam a desejar e a perseguir a própria ruína.

Na verdade, o único romance que se liga diretamente a O teatro de Sabbath — e as conexões são muitas numa obra que se interliga continuamente — é o já mencionado A marca humana. Nele, o narrador Nathan Zuckerman esbarra, na pequena Madamaska Falls, em Matthew Balich, o filho policial de Drenka Balich. Parece uma cena despropositada. Talvez seja. Talvez não.

Há, todavia, algo curioso aí. O teatro de Sabbath se encerra com uma frase emblemática: “Tudo o que ele [Mickey Sabbath] odiava estava aqui”. Eis que uma sentença parecida é encontrada em Pastoral americana, de 1997: “Tudo o que ele [Seymour Levov] amava estava aqui”. E também em Casei com um comunista, de 1998: “Tudo o que ele [Ira Ringold] queria mudar estava aqui”. Nos dois casos, as frases aparecem na metade dos livros e não, como em O teatro de Sabbath, isoladas, e portanto em destaque, na última linha.

É possível ver aí um simples acidente, consequência de um estilo tantas vezes exercitado. Quem sabe. Em A marca humana, romance que forma uma trilogia com Casei com comunista e com Pastoral, não há um verbo que, para o protagonista Coleman Silk, pudesse se interpor entre o “tudo” e o “estava aqui”. Há apenas a ligação mais explícita, o encontro casual entre o jovem Matthew, resgatado das profundezas — e da formidável cena final, aliás, o que aumenta as suspeitas de que nada aí é uma coincidência — de Sabbath, e o narrador.

Levov é um ingênuo, marionete das ambições alheias. Ringold é um idealista, ou algo próximo disso. Sabbath é um individualista singular, um tipo inclinado à autodestruição. Seria Coleman Silk uma mistura dos três? Talvez. Pela sua grandiosidade, acredito que boa parte das respostas se encontrem, na medida do possível, em O teatro de Sabbath. Não é fácil, contudo, subjugar um titereiro tão ardiloso e esquivo. Que venham os próximos vinte anos.

***

O teatro de Sabbath, Pastoral americana e Casei com um comunista foram publicados no Brasil pela Companhia das Letras, com tradução de Rubens Figueiredo. Os trechos utilizados no texto vêm dessas edições.