Vivi um dos momentos mais emocionantes e ao mesmo tempo desapontadores da minha jovem carreira como crítico. Tudo se deu em um mesmo lugar que, de forma surpreendente, abrigava, digamos, duas percepções de mundo completamente distintas apesar do meio (arte) ser o mesmo. Estava na cidade a trabalho e o Grand Palais foi o local onde dediquei boa parte do meu tempo naquela semana em Paris. No local, ocorria a FIAC, uma das mais importantes feiras de arte contemporânea do mundo, e em uma área menor, uma retrospectiva do artista Edward Hopper (1882-1967). Quero deixar claro que modestamente me auto-declaro como um grande incentivador das chamadas práticas de vanguarda nas artes visuais. Mas aquela feira me deprimiu. Tudo era asséptico. Nomes importantes da vanguarda internacional estavam com as suas obras domesticadas. Hordas de turistas não achavam nada perturbador as pinturas feitas com insetos de Damien Hirst ou a escultura de Paul McCarthy – Static (Brown), de 2012 – na qual há um George W. Bush trepando com um porco, ambos feitos com um material que tinha uma aparência ambígua entre o chocolate e a lama. Não havia nada ardiloso ou irônico, pelo contrário, uma neutralização daquelas obras que logo viravam o apreço dos turistas que as fotografavam como se fossem atrações de um parque de diversões. Havia uma atmosfera de agilidade e frivolidade que cria uma associação com o que Rem Koolhaas, em artigo publicado na serrote #9, chamou de junkspace: “aparentemente apoteótico, espacialmente grandioso, sua riqueza [ele se refere de forma debochada a espaços que variam entre a beleza dos aeroportos depois de cada modernização ou a arquitetura variada dos shopping centers] tem como efeito um vazio terminal”. O lugar estava imerso em um tempo que restava ao espectador fruir do modo mais rápido possível uma quantidade absurda de obras que, ao menos naquele espaço e sob aquelas condições, perdiam claramente sua qualidade de provocação de pensamento, de percebermos o mundo com olhos distintos.

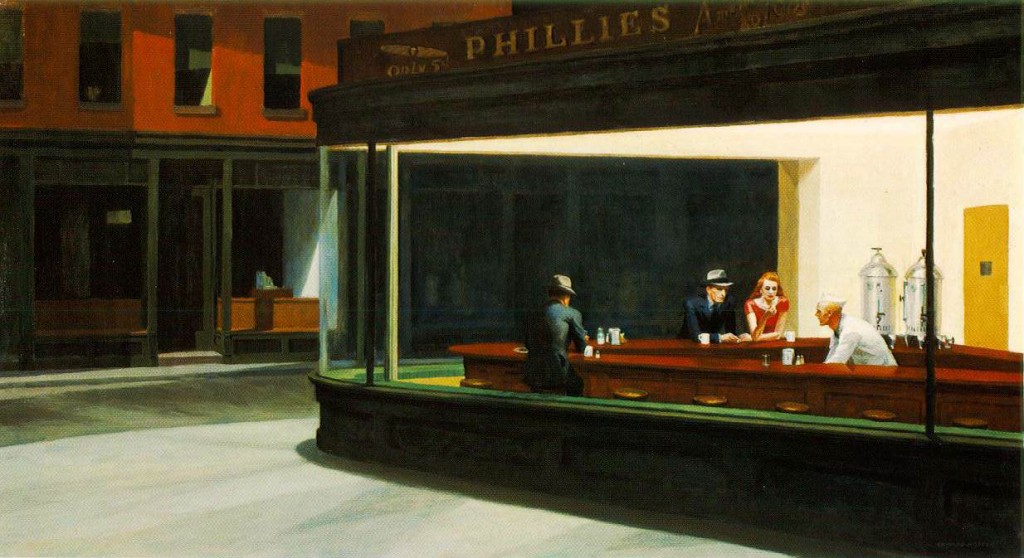

Nighthawks (1942), de Edward Hopper

Por outro lado, deparei-me com uma das exposições mais belas que já assisti. Hopper, assim como Rothko, é um daqueles artistas que, por mais que compremos livros, e olhemos as imagens, elas nunca darão conta do que as obras realmente são e emanam. Edward Hopper foi um artista que viveu entre duas modernidades: a Belle Époque em Paris (esteve na cidade durante três vezes no final da primeira década do século XX) e a Nova York que havia passado pela crise da Bolsa e chegava vibrante, moderna e recebendo uma onda de imigração e diferentes culturas nos anos 40. O silêncio e a solidão de Hopper contrastam de forma poderosa com a feira de arte. A perspectiva fotográfica que Degas e Toulouse-Lautrec adotam em suas pinturas está em Hopper. Este de alguma forma antecipa o cinema moderno norte-americano (vide uma conexão possível com Hitchcock, e a possibilidade de deslumbrarmos suas telas como storyboards de uma sociedade que passava por profundas transformações sociais e econômicas; em pouco tempo, os Estados Unidos, e a cidade de Nova York em especial, haviam saído de uma enorme crise para estarem a frente do Plano Marshall e de uma sorte de invenções estéticas). O melhor de Hopper está exatamente nesse meio termo: há uma descrença que habita suas telas, e o que assistimos são planos esvaziados, cortes abruptos, pessoas comuns como nós que não conseguem encarar o mundo (no clássico Nighthawks, de 1942, nenhum dos personagens encara um ao outro, apesar de estarem bem próximos e em um espaço reduzido) em paralelo a uma metrópole que engole esse novo indivíduo que parece não estar preparado ou assustado com a modernidade. São embates entre o sujeito e o mundo, e de forma alguma suas obras podem ser consideradas como pessimistas, mas terrivelmente reais. E é nesse ponto que a exposição avança sobre os clichês a respeito do artista. Ele não realiza uma pintura realista porque fundamentalmente aquilo que está diante de nós nunca existiu. São fragmentos de paisagem, memórias, criações, ficções, que ganham uma vivacidade sem igual. A exposição também estabelece magnificamente a correspondência estética entre a produção da pintura francesa dos primeiros anos do século passado e a obra do americano, especialmente quando este se dedica ao que poderíamos nomear como pintura de paisagem. São telas de casas de praia, torres de farol, ruas, campos, que mostram uma vitalidade, força e franqueza na atribuição da luz que, em parte, joga por terra a ideia de que sua obra é apenas constituída por cenas urbanas desamparadas.

Intermission (1963), de Edward Hopper

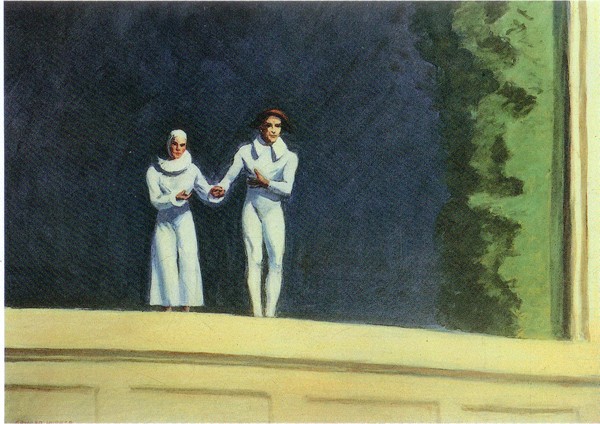

Two comedians (1965), de Edward Hopper

Ademais, a exposição pouco a pouco nos exibe uma teatralidade que é construída pelas pinturas de Hopper. Há um palco (aliás, essa estrutura se torna ainda mais clara em Intermission, de 1963, e na última tela pintada por ele, Two comedians, de 1965) no qual a dramatização se dá em torno de recortes precisos, e ambiguamente monótonos e surpreendentes por conta de sua “veracidade”. Somos sequestrados por aquelas cenas e é com essa alegoria que podemos criar a ambivalência com a feira ao lado. O tempo se dilui não de uma forma cronológica, porque há um retardo. O tempo não consome o espectador, mas enriquece o gesto humano que constantemente recria as inúmeras possibilidades que aquela obra o oferece. Seus personagens muitas vezes se apresentam de forma fantasmagórica, parecem estar à margem da transformação pela qual a cidade atravessa e estão cientes disso. Um dado curioso é que, à medida que nos aproximamos do fim da carreira do artista, seus personagens vão envelhecendo. Por fim, outra contribuição valiosa da exposição são as salas dedicadas ao seu extenso trabalho como artista gráfico, e as aquarelas e gravuras do início de sua carreira que nos auxiliam a compreender a gênese de sua gestualidade expressiva, dos personagens gauche, mas excessivamente reais, e o olhar preciso de um cronista.

* Felipe Scovino é crítico e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.