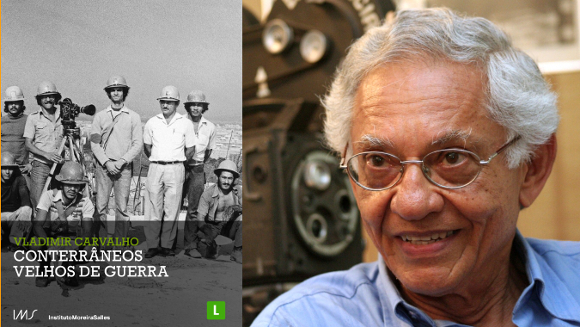

Em abril de 1994, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, Vladimir Carvalho conversou longamente com Amir Labaki – contou como nasceu sua paixão pelo cinema, em particular pelo documentário, e comentou um a um os filmes que realizara até então. O fragmento dessa entrevista reproduzido a seguir trata de Conterrâneos velhos de guerra. No próximo sábado, dia 13, às 19h, Amir e Vladimir voltam a se encontrar no auditório do Instituto Moreira Salles (RJ) para uma conversa sobre o terceiro DVD da coleção IMS, Conterrâneos velhos de guerra.

Vladimir Carvalho, diretor de Conterrâneos velhos de guerra

Amir Labaki: Você demorou fazendo o Conterrâneos… mas nesse tempo surgiram também vários subprodutos: Niemeyer, Brasília segundo Feldman, uns curtas aí no meio…

Vladimir Carvalho: Não são propriamente subprodutos são produções realizadas. Eu estava pesquisando desde 1970 ou 1971 quando encontrei a periferia de Brasília. Comecei a conversar com eles e filmar alguma coisa que eu não sabia ainda o que era.

Você não sabia do massacre ainda… O filme não nasceu com a ideia de fazer um documentário sobre o massacre?

Não. Em 1970/1971 algumas pessoas na invasão do Iapi (uma favela na ponta da Asa Sul e que foi retirada depois) me falaram disso. Então eu disse: ?Bom, este filme só pode ser feito a partir desta coisa’. E fui registrando a transferência para a Ceilândia. Foi exatamente a erradicação dessa favela que deu margem ao que é hoje uma cidade, com comércio, com indústrias. Em 1959 Aloísio Magalhães (eu era muito amigo do Aloísio, sensibilidade enorme, criador de um organismo chamado Centro Nacional de Referência Cultural na Universidade de Brasília) conheceu um professor nos Estados Unidos, chamado Eugene Feldmann. Ofereceu uma viagem para este professor e designer americano conhecer o Brasil e o sujeito viajou com Aloísio a Belém do Pará, Manaus, Ouro Preto, e foi parar em Brasília durante a construção. Era um sujeito curioso, e veio com uma câmera de 16 mm na mão. Já no avião, aquela coisa: balançava, porque ele era um amador, mas com um extraordinário olho clínico. O que ele via era uma coisa realmente fantástica; ele conseguiu dar um recado sobre a realidade, e foi embora em 1959. Vinte anos depois o Aloísio foi à Filadélfia e, visitando a viúva do Feldman, recebeu de presente umas latas de filme, esta filmagem, e me perguntou se eu não queria examinar o material porque ele pretendia fazer um filme disso. No projetor vi que era um filme reversível, o original era positivo. E disse para o Aloísio ?Olhe, tem coisas interessantes porém nós não temos o negativo desse filme e é perigoso colocar isso em risco’. Queria que ele fizesse primeiro um copião para depois fazer um contratipo, um negativo e tudo o mais. Aloísio entusiasmou-se e disse ?vamos fazer, você está contratado para isso’. Incrível, porque eu me identifiquei muito com a ótica do Feldman: era uma coisa de faroeste americano, ele tinha se sensibilizado porque viu que aquilo era realmente uma marcha para o oeste. Filmou todo mundo cavando a terra, erguendo aqueles prédios colossais de Brasília e tudo o mais. Mas aí eu me disse ?falta uma coisa’, eu já tinha aquela informação do massacre e um ex-aluno meu tinha conhecido um senhor chamado Luís Perseghini que tinha vivido em Brasília e sabia do massacre, ele não tinha participado mas sabia de tudo. Fui procurar o Perseghini, entrevistei o Perseghini e para representar um pouco mais da questão da construção de Brasília (o Perseguini era um operário, trabalhador) eu escolhi o Athos Bulcão que era um homem da equipe do Oscar Niemeyer, que é um pintor, um cara que até hoje desenha certas coisas de Brasília, e o Athos também me deu um depoimento. Cruzei os dois depoimentos e veio Brasília segundo Feldman (1980), homenageio o Feldman logo no título. Filmei muito o Perseghini, ele era camponês e foi ser trabalhador na construção civil. Depois voltou a ser camponês na desmobilização. Filmei muito na chácara dele, juntei tudo e veio esse filme. E fiz um filme só sobre o massacre, só sobre Perseghini – chama-se Perseghini (1981), um curta em 16mm… Na verdade eu fiz três filmes sobre o mesmo tema (eu tinha que apreender alguma coisa aí, foi tanta insistência, fanatismo por essa coisa do massacre de Brasília…). O Perseghini me contou tudo. Mas ele era um homem muito desorganizado, ele poderia ter me ajudado mais no Conterrâneos mas acabou matando um homem em Brasília. Foi desacatado, matou um homem e fugiu… perdeu-se por aí. Então ficaram estes três filmes…

Existe uma versão curta-metragem do Conterrâneos?

Não. Conterrâneos velhos de guerra, Brasília segundo Feldman e Perseghini são filmes sobre o mesmo tema mas são filmes diferentes.

Mesmo depois de Brasília segundo Feldman e Perseghini você não estava satisfeito. Queria fazer uma saga sobre Brasília?

Eu continuei porque tinha mais material e era uma coisa mais larga; tinha filmado a chegada dos tricampeões, Pelé com Garrastazu Médici na tribuna de honra, e não sabia o que fazer daquilo; era uma coisa muito impressionante, o milagre brasileiro foi montado em cima também do futebol. O Garrastazu procurou se imantar do futebol e daquela grandeza, daquela coisa olímpica do futebol. Eu filmei também a chegada do Papa, o enterro de Juscelino Kubitchek (que é uma coisa dramática) que é a primeira manifestação política de Brasília. Todo mundo diz que Brasília não tem nada que ver, é um negócio morto e de repente a rua – que não existe em Brasília, existem espaços arquitetônicos, Brasília é um pouco o teatro arquitetural do Oscar – de repente aquilo estava cheio: passeata, carros, motoqueiros, protestos, aquela coisa da morte do Juscelino. E ficou este caixão do Juscelino que ninguém sabia para onde ia porque os militares não assumiram o enterro do Juscelino e terminou a massa fazendo o enterro. Depois eles se arrependeram disso, podiam ter feito um enterro oficial; virou um enterro popular, a prova de que Juscelino tinha um carisma imenso e que era – desse ponto de vista – perigoso para a estrutura dos militares. Então eu tinha tudo isso, e tinha mais: a transferência da invasão para Ceilândia. Em Brasília não se chama favela, chama-se invasão, assume-se que alguém invadiu alguma coisa, quando não invadiu coisa nenhuma, as terras são terras públicas, do Estado, o próprio invasor se assume como invasor, inocentemente. O filme promove uma certa desnaturalização disso, invasão coisíssima nenhuma, o cara tem direito a esse lote. Foi por aí. Filmei muita coisa. Ceilândia se implantando… depois, aquelas erosões, verdadeiras ruas que foram abatidas, acabaram, porque o leito da própria rua na Ceilândia a erosão tinha comido. Aí eu fui montando um pouco a visão, a ótica do vencido, daquele que foi desmobilizado na época em que terminou a construção desta coisa mítica, utópica, do Juscelino (desenvolvimentismo, a marcha para oeste, encurtar as distâncias, levar a capital para longe do litoral) que foi no fundo uma mitificação e no fundo um marketing político de Juscelino, que ascendeu com Brasília e queria se eternizar, já tinha a propaganda JK 65, se não fosse o golpe ele teria ido à presidência de novo. Claro que seria para nós uma solução muito melhor do que o golpe. Mas isto foi montado, ardentemente promovido, e em Brasília como tenho visto (da minha ótica), se você reparar, se você examinar, a construção de Brasília funcionou como uma certa válvula de escape para a tensão e injustiça social do Nordeste. Tanto isso é verdade que o Ponto 4, essa coisa que depois se transformou em Aliança para o Progresso (Pernambuco, Ceará, Paraíba), quer dizer, o americano. estava sentindo que ali tinha uma coisa explosiva, uma coisa latente de luta de classes mesmo, fez muitos investimentos do ponto de vista social, distribuição de leite, construção de latrinas… O americano – através do Ponto 4 – investiu no Nordeste para diminuir as tensões. Numa região que a população cresce explosivamente a quase 4% ao ano (lá é muito comum, você vê pelo Conterrâneos, uma família com 8, 10, 12 filhos) uma explosão demográfica muito grande, que criou muitos problemas. Não tem terra para trabalhar: tem o latifúndio batendo pesado. Isto foi inchando, inflando, e ficando explosivo – foi um dos motivos pelos quais o golpe foi dado… Com a construção de Brasília houve uma mobilização muito grande desses contingentes para ir trabalhar lá e isso esfriou um pouco as tensões do Nordeste. Coincidentemente quando Brasília é inaugurada e há desmobilização, o que acontece? Volta o mesmo fenômeno, aí formam-se realmente as Ligas Camponesas que estouram sob a liderança de Julião, sob a liderança de Assis Lemos, que foi colocado por Jango no Nordeste para segurar a barra. Isso explode. Brasília quando desmobilizou promoveu também esta coisa. Eu mesmo encontrei durante as reportagens para Novos Rumos ex-pedreiros de Brasília novamente camponeses, voltando ao campo para trabalhar – esta coisa que depois seria chamada de “boia-fria”. Vai e volta, vai e volta… alguns ficaram em Brasília, o que criou o problema da periferia: foram rechaçados para a periferia e criaram este anel hoje em volta de Brasília.

Um filme como o Conterrâneos é exaustivo, é uma história de vida também, por isto mesmo eu fiz uma espécie de recreio, um filme chamado A paisagem natural, para mostrar Brasília do ponto de vista do que está em volta dela. Brasília é um pião, um centro de uma região natural muito bonita. Grutas incríveis, cachoeiras, coisas muito bonitas. Brasília, Planalto Central. Um pouco para descansar, para sair do filme anterior. O povo humilde tinha medo de falar do massacre durante a construção; foi muita gente presa durante a ditadura, muita gente torturada e eles ouviam falar nisso e pensavam que isso tinha alguma coisa que ver com o que se passou no tempo do massacre. Demorou muito para poder gravar. Só em 1988 e 1989 algumas pessoas começaram a concordar em ser entrevistadas.

Como você vê isto? Como você vê esta questão da ética da apropriação da linguagem, da imagem do indivíduo – seja do homem do povo ou de uma personalidade?

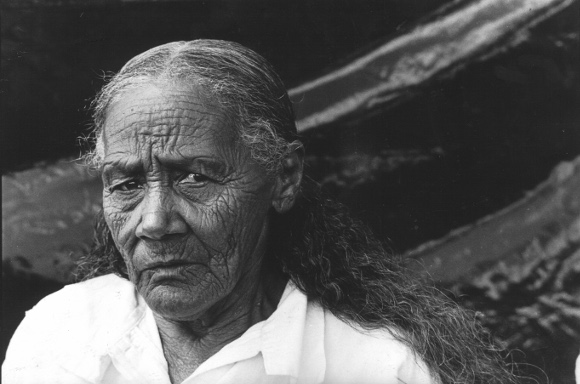

A minha ética vai até o ponto em que a pessoa se dispõe. Por isso eu esperei, eu não podia violentá-los, enganá-los. Eu não posso por uma câmera ali e dizer: ?isto aqui é uma brincadeira’. Isso tem consequências. Esperei que eles se dispusessem a contar com toda a espontaneidade. E aí eu tinha – acho que é até um dever como cidadão – de trazer à baila este fato de 1959, quando Brasília estava tomada pela mística de Juscelino. Essa coisa ficou soterrada. A imprensa não deu nada; tinha que ser feita uma coisa assim, coube a mim por acaso trazer isso à baila. Algumas pessoas ficaram constrangidas porque realmente eu tinha o dever moral de perguntar a Oscar Niemeyer, de perguntar ao Dr. Lúcio, que eram os donos dessa coisa. Juscelino não estava vivo, eu não podia entrevistar Juscelino, então eu tinha que conversar com Oscar Niemeyer sobre esta coisa. Um homem do qual eu li frases como: ?Onde estão os nossos irmãos que nos ajudaram a construir Brasília?’. Tinha certeza de que Oscar ia me dar um depoimento, que ia entender que isso foi uma coisa histórica, mesmo que ele não tivesse tomado conhecimento. Não sei que tipo de barreira o Oscar criou entre ele e esse fato, nem sei se isso é verídico, se ele criou uma cortina entre ele e esse fato, mas eu fiquei meio chocado quando ele mostrou desconhecer e começou a negar. Com o Dr. Lúcio, então, caí das nuvens, porque o discurso do Dr. Lúcio tem uma ideologia, é o discurso da classe dominante, é um pouco perverso este discurso: ?não, é tudo mentiroso’ – ele queria apagar a história dessa maneira. Eu preferi ficar com uma coisa mais pura, a lavadeira de roupa, que – uma pessoa que você nem sabe quem é – tem um depoimento de uma limpidez cristalina. Você não pode, não tem direito de duvidar daquele depoimento, de sua relação umbilical com a realidade. Dona Suzana é uma senhora analfabeta. Agora, ela sabe o que se passou, ela inclusive perdeu um filho, não no massacre, numa outra luta, numa outra briga. A minha tendência como cidadão – não só como cineasta, como documentarista – é me posicionar e ouvir, e acreditar em dona Suzana ou no marceneiro que disse ?eu tive que me enfiar embaixo de uma cama para poder escapar ao tiroteio’. É um choque. E depois, o seguinte: em se tratando do Oscar eu achava que ele tinha o dever de saber da coisa, e se não soubesse pelo menos tratar de uma forma diferente. Ele foi draconiano: ?apaga esta merda!’, é a expressão que ele usa; parar tudo porque ele não estava gostando… Eu penso que tinha o dever de fazê-lo e fiz. Certo ou errado eu não sei, fica para a história.

Falando um pouco de você como documentarista, duas perguntas: Os grandes mestres do documentário para você quais são? Queria que você falasse sobre documentaristas brasileiros.

Básico para mim foi ter visto pela primeira vez um tipo de coisa que eu não conhecia, O homem de Aran [Man of Aran 1934] de Robert Flaherty. Foi realmente uma revelação! Aquela épica… a relação não mais idílica como a de Nanook, o esquimó [Nanook of the North, também de Robert Flaherty, 1922] Épica. Uma relação de necessidade: sobreviver daquilo e esse aquilo ser uma luta épica com a natureza: a pesca daquele monstro lá no mar… sobreviver daquilo. Então, o filme me tocou. Como eu disse no início foi uma “estrada de Damasco” cinematográfica para mim. Depois, nessa mesma linha: Miséria em Borrinage [Borinage, 1933 de Joris Ivens e Henri Storck]. Eu tinha visto o filme e em 1969 tive a sorte de conhecer Ivens no Chile; ele viu A bolandeira, e me disse: ?É…você tem um olho…’ Fiquei feliz da vida, eu tinha um olho para a realidade. Depois, foi a universidade. Antes de ser um meio de sobrevivência, foi para mim algo muito gratificante. Aprendi mais do que ensinei. No máximo tive uma atitude moral, digamos assim, moral no sentido em que eu induzi, empurrei, mostrei, puxei algumas pessoas para fazer este tipo de filme. Foi uma lição de vida estar com jovens; deles vem uma carga de energia positiva para o trabalho, para me lançar em tarefas às vezes um pouco acima das minhas possibilidades. Foi muito bom a universidade… Eu vejo o documentário como uma possibilidade de conhecimento, como a arte, como uma forma de conhecimento não científica mas metafísica; tem muito mais relação com a estética, com o êxtase, com o prazer da criação. Eu acho que é por aí; eu acho que o documentário pode dar uma contribuição inclusive na base do conhecimento – não por ser didático – por ser uma coisa que lida, que esmiúça, que troca a realidade em miúdos. Você pode através do documentário trazer as estruturas sociais, os mecanismos de exploração do homem pelo homem, as relações de produção, toda essa coisa. A ideia fantástica do Eisenstein de filmar O capital ! Eu nem sei como seria isto ! Mas penso que é por aí. Acho que há uma contribuição, há um espelho da sociedade feito pelo documentário no Brasil, você tem uma contribuição fantástica: os filmes produzidos pelo Farkas, toda esta plêiade de pessoas competentíssimas como Geraldo Sarno, Eduardo Escorel, Paulo Gil Soares, Sergio Muniz, toda essa gente. E outros. Eu não conheço nenhum filme, ousaria dizer até mesmo no mundo, nenhum filme mais feliz, mais embricado na história, do que Cabra marcado para morrer de Eduardo Coutinho; é uma coisa muito bem realizada e aconteceu. A competência do Coutinho é insofismável. Porque se diz “é só um documentário, é muito simples, é a realidade, é muito simples a feitura do documentário’. Agora, é preciso saber se colocar diante da realidade. É simples a realidade mas nem sempre se encontra a simplicidade para espelhá-la, para retratá-la. E o Coutinho conseguiu.

Seu trabalho é um trabalho de criação crítica em cima do contexto social. Você intervém nesse contexto e ele não se transforma. Como é isso para você? É um vazio? Em Conterrâneos e em O país de São Saruê aparece no final a idéia de uma esperança, de uma possibilidade da transformação. Mas o conteúdo é de permanência, permanece aquele mesmo contexto…

É um certo pessimismo…

É, você pega aquela parte em preto e branco monta ao lado da parte colorida, de 20 ou 30 anos depois, e reproduz o mesmo contexto…

Isso se deve à imobilidade da sociedade brasileira, da política brasileira. Acredito que com os últimos acontecimentos a gente esteja no limiar de transformações sérias porque chegou-se num ponto mesmo da execração pública, de figuras que até outro dia eram tidas como luminares da política. Hoje o país passa por uma revisão, estamos vivendo uma revisão sutil; o dado concreto dela não aparece agora. Então, eu faço uma tentativa de mostrar que isto aqui pode estar mudando. Por exemplo, eu acho um pouco extemporâneo o final do Conterrâneos porque parece que está acontecendo uma revolução e não está, e foi um episódio. Mas é como se fosse assim: “Se a gente não tomar atitude, se a gente não resolver resgatar este país, a gente pode chegar a uma situação limite”. Inclusive como essa que eventualmente eu não identifico, mas que é uma coisa muito séria, a que aconteceu naquele dia ali, no badernaço. É, como dizia Rubem Braga numa crônica sobre o Recife ainda nos anos 1930 – ele ia de bonde (ele trabalhava num jornal de esquerda do Recife), ia olhando (o Recife… era terrível, porque a favela fica no meio do mangue, aquela gente sem nenhuma higiene, morrendo, misturada aos caranguejos), e o Rubem, olhando aquilo, aquele casario velho, aquelas cabeças-de-porco, vendo um homem entrando em casa, vendo o filho… diz assim: ?Cuidado Recife, um dia você pode se estrepar’. É um pouco isso, um pouco advertência, um pouco premonição, é um pouco se projetar no futuro quando vem aquele badernaço, aquela coisa, é um pouco como se a história já pertencesse a um outro momento, o Congresso cercado, bomba, exército, polícia na rua, tanque, etc. Porque a realidade é dinâmica, não vai ser nenhum documentário que vai fixá-la permanentemente, ela em si já é bouleversante.

[Fragmento de O documentário como autobiografia, depoimento de Vladimir Carvalho a Amir Labaki, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, abril de 1994. Participaram da conversa Carlo Romani, Marco A. Félix e Teco Franco. Publicada originalmente na revista Cinemais 16, março-abril de 1999, páginas 7 a 58.]