Para Fabio Mauri, in memoriam

O atentado do dia 7 de janeiro e seus desdobramentos evidenciam certa dificuldade de entender as relações entre invisibilidade social e o previsível, porém devastador, espetáculo da violência.

A cidade de Roubaix

Passados poucos dias do assassinato de 17 pessoas em Paris, das quais 12 no Charlie Hebdo, a banalidade do mal volta à cena midiática no também previsível roteiro da exorcização do terror.

Nos comovemos ante a vitrine da solidariedade entre líderes religiosos e políticos, muitos dos quais direta e indiretamente responsáveis pelas guerras que ricocheteiam sobre a Europa e que, em doses cuidadosamente administradas, consumimos em fragmentos de vídeos no YouTube. Ainda assim, o ritual ajuda a sociedade civil a acreditar que, sim, poderá reencontrar sua paz reforçando a identidade coletiva, no caso, republicana.

Durante dois anos fui bolsista do Le Fresnoy – Centre National d’Arts Contemporains, um prestigioso e rico laboratório de artes instalado em Tourcoing, onde nós, os “jovens e promissores” artistas em residência, podíamos acompanhar e eventualmente colaborar nos projetos de artistas consagrados como Jean-Marie Straub, Danielle Huillet, Godard, Antoni Muntadas, Gary Hill, Fabio Mauri, Bruno Dumont, entre outros.

Enquanto trabalhei no Fresnoy, morei em Roubaix, cidade geminada a Tourcoing, dividindo casas com outros bolsistas daquela instituição.

Vista de longe, a cidade pode parecer singela como uma imagem de conto infantil: casinhas de tijolo em ruas de geometria calculada, aqui e ali uma mulher empurrando um carrinho de bebê, um homem sentado à frente da casa observando o movimento das nuvens. De perto, as ruas são sinistras, há muitas casas abandonadas e o carrinho de bebê leva sacos de batatas; quanto ao homem que observa o céu, é mais um desempregado alcóolatra e inchado, catatônico, olhando para o nada.

No século XIX foram instalados ali grandes complexos fabris. Na virada do século, Roubaix era conhecida como a Manchester francesa. Casas padronizadas foram então construídas para abrigar famílias de operários daquela próspera indústria. O espaço onde hoje funciona a grande sala de exposições do Le Fresnoy, cujo projeto de reforma é assinado pelo arquiteto Bernard Tschumi, foi originalmente o rinque de patinação e a pista de dança dos habitantes da região.

Entretanto, no final dos anos 1970 vieram a bancarrota, a decadência e a desindustrialização, com seus efeitos. Roubaix tornou-se então uma típica cidade morta, meio fantasma, lugar de bêbados e, pouco a pouco, também de traficantes. Vieram então os contrabandistas de armas e a fama de lugar desgraçado. Taxas altas de desemprego, tráfico pesado de heroína… Máfia russa, chinesa, africana. Mercados de pulga onde se vendiam objetos art-déco, burcas furadas e bonecas sujas com fungos saindo pelas narinas.

O projeto seminal de criação de um grande centro de produção de arte contemporânea, voltado para linguagens e técnicas audiovisuais (novas e antigas) foi proposto a prefeituras de diversas cidades francesas. Todos os prefeitos foram refratários a recebê-lo pois a condição exigida era a de destinarem parte de seu orçamento anual à insituição. Todos, exceto o de Tourcoing, pequena cidade que não dispunha de um orçamento especialmente farto. Seu prefeito encantou-se pelo projeto e logo mandou inscrever nas latas de lixo “Tourcoing, la culture”.

Em Roubaix, a terceira casa onde morei ficava em um bairro muçulmano. Naquele período, vi e convivi com alguns jovens Kouachis, Coulibalys mas também os Bathilys da vizinhança. Não estou sendo metafórica.

Soube recentemente que Roubaix tornou-se exportadora de garotos jihadistas para as tais filières iraquianas e sírias. Até roubaisianos de ascendência portuguesa têm adquirido fama internacional como carrascos. Aparecem em vídeos de decapitação coletiva que circulam amplamente na internet e na mídia em geral.

Por mais que tenham nascido na França, geralmente crescem em um ambiente tradicionalista e despolitizado, com uma visão superficial e pouco clara da cultura de origem de seus pais. A maior parte não fala nem compreende árabe. Muitos acabam por se politizar pela via obscura da doutrinação religiosa. Ignoram a história das guerras de descolonização da Indochina e Argélia, e alguns não encontram conforto suficiente na sua identidade francesa.

Crescem alimentando uma revolta confusa e desfocada, cujo alvo imediato acaba sendo muitas vezes o imigrante não-francófono recém chegado ao solo francês. Insultos e cusparadas eram cenas comuns no metrô que liga Roubaix a Lille. O alvo não era o francês branco ou pure souche, mas chineses, latinos e africanos de Moçambique, Guiné e Cabo Verde. Não eram incomuns gritos de interdição do tipo “Falem em francês, seus idiotas! Vocês moram na França!”

Sentir-se confortável ou à vontade com sua própria identidade, em qualquer país, é ainda o privilégio de uma minoria. Esteja a questão religiosa envolvida ou não. Evidentemente a normatização da identidade e os reforços narcísicos não poderão explicar por inteiro o problema atual do terrorismo fundamentalista, mas a identidade certamente entra em jogo nas múltiplas consequências dos atos terroristas.

Apesar de todas as mutações populacionais vividas pela Europa, no imaginário e na política, uma identidade nacional realmente confortável ainda é tributária da ideia de herança biológica, da lei do sangue ou da terra. Não basta possuir cidadania francesa para se sentir confortavelmente francês.

Enquanto isso, do lado da identidade religiosa, parece cada vez mais difícil para muitos muçulmanos vislumbrarem abdicar da sharia ou do véu integral sem abdicar da religião. Não querem ou não podem aceitar a dualidade de uma vida orientada por princípios religiosos mas socialmente pautada pelas leis do estado laico.

Neste debate, uma pergunta mereceria ser colocada: de que maneira os muitos Kouachis e Coulibalys aprendem, interiorizam, adaptam e atualizam uma identidade árabe baseada no empoderamento militar e numa fé homicida-suicida?

As guerras financiadas pelo Ocidente no Oriente Médio e na África têm funcionado como plataformas dessa radicalização. Como dizia o crítico Serge Daney, os aterrorizados estão sempre mais aptos a se tornarem terroristas, por isso as guerras e as prisões costumam ser ótimas escolas para o extremismo.

Não se trata de recuperar o velho discurso da culpa histórica, mas de encarar a existência de um padrão de radicalização islâmica que encontra hoje, em alguns países europeus, ambiente propício para se desenvolver e se reproduzir.

Líderes e mentores jihadistas já não encarnam o velho modelo exótico do sábio barbudo de olhar sereno. A maioria adota a taqîya, o princípio que autoriza a dissimulação do jihadismo. Especialistas afirmam que, mesmo nas prisões, o perfil e o modus operandi dos doutrinadores é diferente daquele que se via há dez anos. Discretamente manipulam os discípulos e maquinam seus projetos de vingança contra um inimigo que pode receber muitos nomes, capitalismo, Ocidente, Americanos, Judeus, Jyllands-Posten, Charlie Hebdo.

Se o alvo imediato dos terroristas era a equipe de chargistas do Charlie Hebdo e a consequente produção de pânico social, de temor ao islã e respeito ao Profeta, o tiro que sai pela culatra atinge milhares de árabes e muçulmanos residentes no território francês. Estes sofrerão as consequências da intensificação de políticas racistas por parte da direita xenófoba.

Por outro lado, e para além das apropriações fascistóides da tragédia, a liberdade que agora o Charlie Hebdo simboliza incomoda intelectuais da esquerda. De um lado porque essa liberdade é, em realidade, muito menos bem comportada do que tenta fazer crer a bela marcha da união dos povos e culturas. Se os chargistas encarnavam uma forma de liberdade de expressão e de imprensa, ela implicava a radicalidade crítica do escárnio. Talvez sua grande virtude fosse não desenhar para agradar a seus admiradores, mas justamente manter presente a possibilidade de questioná-los e mais, de incomodá-los ou mesmo insultá-los. Essa recusa é fruto de uma concepção anárquica e profundamente anticlerical da sociedade…

No entanto, é melhor não tomar o efeito pela causa. E as charges, embora fossem o alvo, estão longe de serem a causa dos assassinatos. Tampouco é causa a violência estigmatizante ou o racismo que alguns intelectuais têm atribuído aos desenhos.

Charlie Hebdo não era um jornal voltado exclusivamente para a questão islâmica ou religiosa. De pouco adianta buscar explicações e tentar julgar sua linguagem a partir das cinco charges de Maomé, para concluir, talvez com certo alívio, que seus autores eram islamofóbicos. Esse reducionismo é leviano e, neste momento, também perigoso, pois alimenta a ideia reconfortante de que a vítima, de certo modo, mereceu o seu destino.

Durante décadas as provocações dos chargistas Wolinski e Cabu tiveram como principal alvo os costumes, a moral sexual e a cena política francesa. Questões como a legalização do aborto foram abordadas por eles de forma brialhantemente cruel. Abordavam frontalmente as idealizações românticas da própria identidade francesa, com o lema da liberdade, igualdade e fraternidade. Cultivavam a virulência e a polêmica. Para quem conhece a trajetória desses desenhistas ou os números de Charlie publicados nos anos 1970 e 1980, o grupo estava bem longe de poder ser definido como um bando de idiotas sacanas mais ou menos alienados ou irresponsáveis, muito menos islamofóbicos.

Não estou fazendo aqui juízo de gosto, o que encetaria certamente um outro tipo de texto. Gostaria apenas de assinalar que, à estética virulenta e provocadora, e à postura enfant terrible do Charlie Hebdo se contrapõe o ideal muito contemporâneo e bastante difundido de que os artistas vão salvar o mundo. Seja representando-o através de imagens e sons mais justos, trazendo democracia à economia visual onde impera o poder midiático, seja expondo e denunciando a injustiça desse mesmo mundo, guiando-se pela ideia de que a criação artística o tornará mais habitável.

O artista contemporâneo é ou procura agir tal qual bom samaritano. Introjetou um ideal e uma ideia de arte política inócua que em geral não problematiza as estratégias de representação de que se vale e negligencia sua inserção confortável no campo mais amplo da cultura e da interpretação dos signos e símbolos. Suas melhores intenções perfazem e ajudam a legitimar projetos de construção de museus imponentes e a criação de residências artísticas nas periferias mais ou menos desgraçadas de todo o mundo. Muitas vezes servimos como boi de piranha num projeto bem mais amplo de gentrificação e remodelagem de certas áreas urbanas. Assim a pobreza poderá ser vista, consumida ou experimentada numa espécie de parque temático artístico-antropológico.

Esse debate, no entanto, é antigo, e no campo da poesia francesa do pós-guerra opôs poetas humanistas e alguns expoentes das vanguardas, que enfrentavam o problema da violência do presente por meio de estratégias estéticas que questionavam os limites da representação e o fracasso comunicacional do poema.

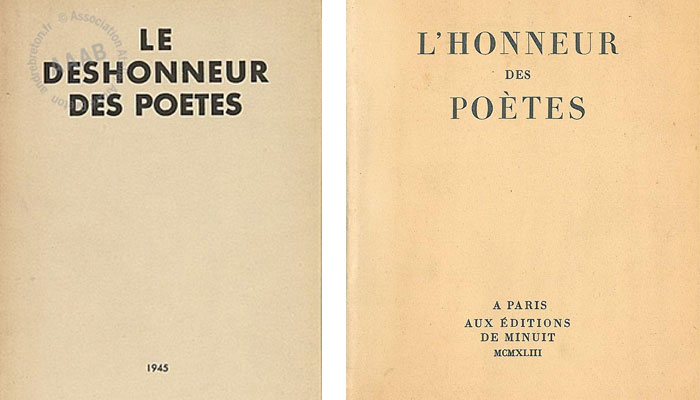

Benjamin Peret sintetizou o problema no panfleto A desonra dos poetas, publicado em 1945 em resposta ao livro A honra dos poetas, assinado por Pierre Seghers, Paul Éluard e Jean Lescure e publicado pelas Edições de Minuit, no âmbito da Resistência francesa.

Naqueles anos Peret não foi o único poeta a assinalar publicamente a retórica terapêutica humanista da exaltação da dignidade humana contra a injustiça e buscou afirmar a liberdade poética como um privilégio necessário no combate às aventuras didáticas em que fracassam os escritores atingidos pela injustiça social. Atingidos ou preocupados, revoltados com a injustiça…

É nesse sentido que qualquer discussão sobre as imagens do Charlie Hebdo deveria distinguir o jornalismo tradicional da sátira humorística. Distinguir o jornalismo que trabalha segundo a lógica de representação e da comunicação, da charge satírica que trabalha a contrapelo, numa estratégia muito mais artística – em certo sentido aproximável da Pop Art – intensificando e saturando o drama do seu tempo num tipo de linguagem que simultaneamente mimetiza o que há de pior no mundo e expõe criticamente o fundo falso e muitas vezes hipócrita sobre o qual posições morais, discursos éticos e religiosos fingem se apoiar.

Muitos dirão que o resultado é infantil e confundirão a violência da linguagem satírica com opressão da Europa branca… Outros dirão que a estética é de mau gosto, que com seu jornaleco só contribuíam para tornar o mundo mais racista, etc. etc. etc. Muitas dessas interpretações e julgamentos ansiosos partem de uma leitura equivocada do que está sendo de fato satirizado nas charges, sendo o Charlie Hebdo um jornal que comenta acontecimentos recentes. Assim, é recomendável tentar ler e questionar as charges remetendo-as ao seu contexto original.

Quanto ao argumento segundo o qual estariam passando dos limites da representação e ultrajando símbolos religiosos, é bastante ingênuo e em termos de história e teoria das imagens inteiramente conservador. Como se ao longo da História da Arte as figuras santas tivessem recebido sempre o mesmo tipo de tratamento iconográfico, pautado pela mesma e inquestionável interpretação das sagradas escrituras. Para um pintor de ícones bizantinos que representava uma Virgem impassível, bidimensional, coberta por um manto e friamente conectada ao menino Jesus que traz no colo, uma Madonna renascentista, de carne volumosa, o seio visível e segurando um menino Jesus que toca e brinca com o corpo da mãe pareceria tão ou mais escandalosa do que uma charge de Charlie Hebdo representando a Santíssima Trindade fazendo trenzinho do amor.

As reações às charges acabam revelando muito mais sobre nossa cultura visual e seus pontos cegos do que sobre os próprios humoristas do jornal. É desejável que as propostas de semiose e de questionamento ideológico das estratégias sígnicas dessas sátiras sejam articuladas levando em consideração a existência de uma perspectiva de negatividade da linguagem. A resistência ao ímpeto edificante, que assume, às vezes ingenuamente, a missão – tão cristã, aliás – de construção de um “homem melhor” através da arte. Em nome da recuperação dos valores democráticos e de uma pretensa educação política do espectador, muita obra de arte arrogante e simplória tem sido produzida e cultuada.

Em 1974, numa entrevista na qual se questionava a capacidade do humorista de mudar o mundo, Georges Wolinski dizia que um humorista transforma as coisas deixando as pessoas menos babacas. Eu acrescentaria apenas que talvez não se trate de transformar os babacas em menos babacas, mas de não cair na armadilha comunicacional de encarar o outro (o leitor, o espectador, o público) como um ignorante indefeso preso no labirinto de sua própria idiotia.