Com três filmes sobre o tema ou em fase de pós-produção ou distribuição neste ano (Big Sur; Corso: the last beat e Na estrada), espera-se que os beatniks sejam um tema óbvio e contemporâneo. Eles avançaram além do movimento literário: tornaram-se um fenômeno social. Além disso, a lendária forma de pensar ainda seduz gerações de leitores em todo o mundo. Entretanto, é difícil parar e considerar até onde essa sedução faz algum sentido, hoje. Em 2012, tudo que os beats fizeram seria digno de uma rave. E ponto.

Não se nega a influência da Geração Beat. Ela influenciou (co-criou?) Bob Dylan, Pink Floyd e os hippies. O grupo de escritores do pós-Segunda Guerra ao final dos anos 50 ? “liderada” por Kerouac, Allen Ginsberg e Neal Cassidy ? explorou tudo: carona sem destino, sexo sem DSTs, drogas sem limites, experiências místicas e religiosas sem precedentes, cadeia sem motivo pesado e literatura sem (muitos) paradigmas. Essa é a versão mais ouvida e comentada, embora a linha fina entre estereótipo e movimento enfraqueça cada vez mais.

Antes mesmo do lançamento de On the road, em 1957, o público americano já havia começado a ganhar uma noção da cultura beatnik. O livro Howl, de Allen Ginsberg, já havia sido publicado e gerado bastante atenção na mídia. Eventos relacionados já eram notícia e, com seu crescente sucesso, Jack Kerouac tornou-se a voz da Geração Beat. Suas entrevistas e contribuições começaram a aparecer em revistas de grande circulação (Playboy, Life), e ele começou a ser convidado para a televisão.

E um mito começou a crescer em torno disso. Thornton Lee Streiff, um dos cronistas do movimento, relatou a respeito do conjunto de estereótipos que se sustenta até hoje. Streiff afirma que com uma variedade de fórmulas muito simplificadas e convencionais, os repórteres perderam-se. Descreviam o fenômeno como eles o viam ? e ainda pior, eles não o viam clara e completamente. Eles tinham uma citação aqui e uma fotografia ali ? e era o trabalho deles embrulhá-lo num pacote compreensível. Desse modo, segundo Streiff, o que saiu nos jornais, revistas, TV e nos filmes foi um produto dos estereótipos dos anos 30 e 40. Era uma mistura confusa um artista boêmio do Greenwich Village dos anos 20 e um músico de Bop, cuja imagem visual foi concluída através da mistura de pinturas Daliescas, uma boina, uma barba estilo Van Dyke, um suéter de gola rolê, um par de sandálias, e um par de bongos. Alguns elementos autênticos eram acrescentados a uma imagem coletiva: poetas lendo seus poemas, por exemplo, mas até isso era feito de forma intangível fazendo os poetas falar numa espécie de falso idioma. E popularizou-se o conceito.

Mesmo que composto por alguns artistas sérios e defensores do estilo de vida boêmio sobre o qual escreviam, a ideologia cedeu às vendas. A cultura popular americana assimilou-o melhor do que a realidade. Kerouac e os beats eram com frequência culpados por tudo que parecia diferente e fora de lugar nos Estados Unidos. J. Edgar Hoover, diretor do FBI em 1960, chegou a inclui-los nas três grandes ameaças ao American way of life, juntamente dos eggheads e dos comunistas.

O único problema é que nunca houve esses beatniks. Nunca existiu tal agenda, programa, ou finalidade entre eles. Ou seja, mesmo que se saiba agora que estas imagens são estereotipadas e incongruentes, há uma consequência. Entretanto, maquinalmente, continua-se a olhar para essas mesmas imagens quando se busca referenciais passados, nos anos 50: e se acredita nisso. Todo o panorama tem sido tão frequentemente enfiado goela abaixo que gerou um esquecimento do sentimento. Esquece-se da noção (ou falta dela) de deslocamento cultural e emocional, insatisfação e anseio.

Ao mesmo tempo, culpar apenas a mídia beira a ingenuidade. Essa fórmula que se imagina hoje muitas vezes se prende à mentalidade de alguns poucos autores. Além do trio clássico Kerouac-Ginsberg-Cassidy, há poucos representantes ? os mais mencionados sendo William Burroughs, Carl Solomon, Gregory Corso e Lawrence Ferlinghetti. Mesmo assim, é uma amostra muito pequena.

Muitos episódios de On the road, por exemplo, são exageros ou divinizações do autor. Alguns simplesmente não aconteceram, relembra Barry Miles numa biografia relançada este ano. Aos 25 anos, Jack Kerouac morava com a mãe, a quem, na estrada, escrevia de forma regular com pedidos de dinheiro.

De novo em comparação à fórmula beat, ignora-se do conforto do estilo de vida desses autores. Contudo, Sal e Dean, em On the road, tinham confortos que em nenhum momento são pensados em ideal algum. Eles conviviam com comunidades variadas, visitaram o México, mas sempre retornavam para o calor de casa. Para Sal, quando trabalhou nas fazendas de imigrantes na Califórnia, havia o conforto (inconsciente?) de que, se algum dia precisasse, sua tia em Nova Iorque poderia enviar dinheiro para que ele voltasse. Era um luxo que nenhum dos trabalhadores tinha, e poucos dos beatniks poderiam afirmar. O estilo de vida irresponsável, despreocupado e na estrada é uma forma de luxo (até hoje). Nenhum desses confortos (vá lá, burgueses) entrou na memória generalizada do que foi ser beat.

Essa “memória cultural” em torno desse estilo de vida, por algum motivo, não inclui o catolicismo de Kerouac. Ele não escondeu sua oposição ao movimento hippie enquanto eles floresciam (trocadilho terrível) nos anos 60. Ele simpatizava com William F. Buckley, um dos ícones do conservadorismo político americano, e ambos apoiaram a guerra do Vietnã.

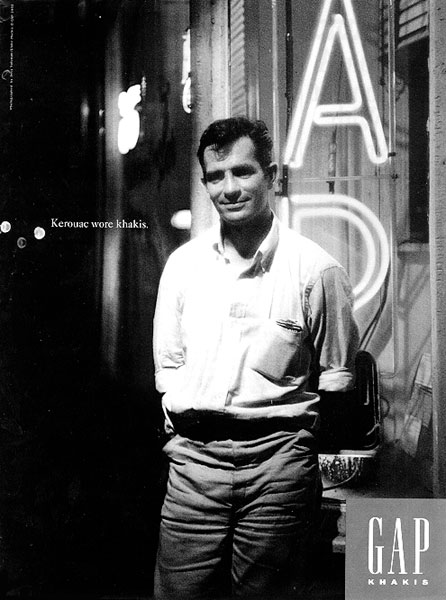

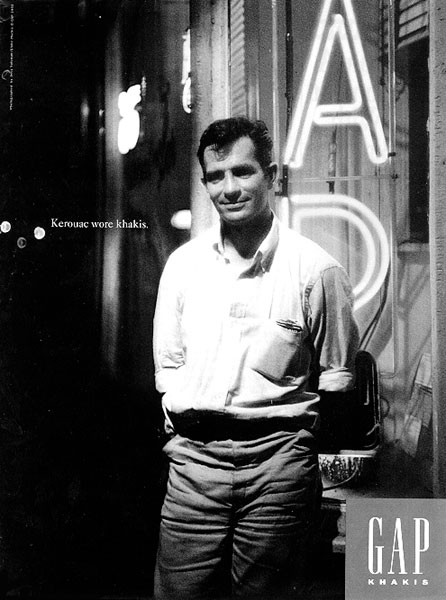

Não que todos os estereótipos devam ser demonizados e estejam totalmente errados. Mas estão incompletos. O estereótipo beat acabou tão batido (segundo trocadilho terrível) e preso que se consolidou como tal. Hoje, qualquer referência aos beatniks mais serve para bons anúncios de Converse All Star e jeans GAP.

* Luisa Geisler é autora dos livros Quiçá (Record, 2012) e Contos de Mentira (Record, 2011). Foi incluída na antologia Os melhores jovens escritores brasileiros da revista Granta.