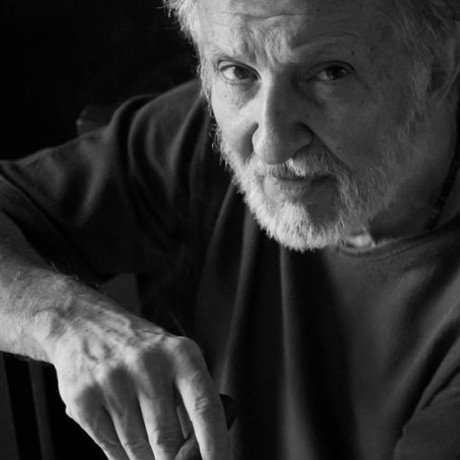

Neste sábado, dia 20, em parceria com a Associação Brasileira de Cineastas (Abraci), o Instituto Moreira Salles presta homenagem aos 80 anos do diretor brasileiro Ruy Guerra. O texto abaixo de José Carlos Avellar, que integra o folder da programação de agosto do Cinema do IMS-RJ, trata do tema da memória na produção do cineasta.

O que primeiro vem à memória é uma imagem de A queda (1978), um breve instante em que a câmera faz de conta que não sabe o que fazer: no meio da cena, gira de um lado para outro, qual barata tonta, sem conseguir ver direito o que se passa. Uma componente do cinema de Ruy Guerra se revela nesse filme que vai em busca dos personagens de Os fuzis (1964), e se revela bem aqui, nessa cena em que o espectador vê o que a câmera, a rigor, perde de vista.

O que a câmera quase nem vê é uma discussão entre e pai e filha num almoço de domingo, pequena comemoração com os amigos que faziam parte do mutirão organizado pelo pai para a construção de uma casa para a filha e o genro. O que a câmera quase nem vê o espectador sente como se estivesse lá, como se fosse um dos convidados para o almoço. Não ver tudo o que se passa é essencial para ver como tudo se passa. A discussão começa quando o pai diz algo em segredo ao genro. A filha procura saber por que eles andavam de cochichos e recebe uma resposta seca e breve do pai: assunto de homens; mulher não deve se meter.

Se a memória não falha, a cena é filmada num único plano. A filha começa a protestar em voz alta, furiosa com pai e furiosa com o marido, que, com o filho no colo, mal sabe o que fazer diante do mal-estar que cresce e paralisa todos os convidados: a filha continua a protestar, o pai responde a meia voz, mas grosseiramente, dá as costas para a filha, caminha rápido para ir-se embora, dá meia volta para uma nova resposta grosseira, gesticula muito, tropeça em tábuas, tijolos, sacos de cimento espalhados pelo chão da casa em construção e, como se não desse atenção para a filha, que não pára de reclamar, em lugar de esperar o momento certo para tratar do assunto, em casa, o pai, agora voz gentil, convida as outras pessoas a comer antes que esfrie, passa pelo genro colado na parede em construção com o filho no colo, indica a mesa posta, o frango assado no prato e insiste: não é hora de discutir, é hora de comer. Um plano só, se a memória não falha, e cheio de atropelos.

A câmera vem de lá fora, entra na casa em construção com a gente que trazia a cerveja e a vontade de beber, comandada pelo pai, que convidara todos para o almoço e que com seus gestos amplos e fala espalhafatosa conduz também a câmera para segui-lo na festa, ver como ele chama o genro à parte para segredar algo contente, como segue alegre e festivo, entre cochichos e convites para a comida em voz alta, até tropeçar na filha, na pergunta e noutra pergunta e na repetida pergunta da filha, o que leva a câmera a desviar-se do pai para a filha, voltar para o pai, e logo correr para a nova pergunta da filha, que exige uma resposta, ou se desviar para a cara assustada do genro, que diz qualquer coisa que ninguém escuta, ou para a comida na mesa, ou para os materiais de construção espalhados em volta, ou para a parede ainda de tijolos, e de novo para a filha, e de novo para a mesa, e para o pai antes de esbarrar na parede, pois o espaço é pouco, pegar um pedaço de rosto aqui, ouvir um pedaço de fala acolá, voltar-se rápida para pegar um gesto ou palavra gritada à direita ou à esquerda. Corre atrás da cena mas chega sempre com atraso (no meio do caminho tudo é estorvo): o que acontecia já tinha acabado de acontecer.

Se a memória falha e a cena, de fato, se faz com mais de um plano, não importa. Um filme quando passa na tela é, na realidade, o ponto de partida para a explosão de um processo de invenção de imagens em movimento (e este processo é que pode mais precisamente chamar de cinema). Um filme deflagra o cinema – uma quase memória viva como qualquer memória de verdade – na cabeça do espectador.

A imagem que esse trecho de A queda gera na imaginação é a de uma corrida em que o corredor, já sem fôlego, dá o melhor de si, o último de seus esforços – ainda que, possivelmente o cinegrafista na verdade tenha até se movido pouco, girado o corpo para um lado e outro, dado dois ou três passos apenas. A cena é uma espécie de dança para os atores principais, Lima Duarte e Isabel Ribeiro – e entre eles, Nelson Xavier – e para a câmera. Eles dançam conforme à música, que vem da objetiva, da luz, das cores.

Pensemos no cinema de Ruy Guerra: esse fragmento de A queda vem primeiro à memória porque revela uma componente do cinema de Ruy, às vezes muito ágil (por exemplo, Os cafajestes), outras barroco, de gestos amplos (por exemplo, Os deuses e os mortos ou Erendira), outras mais, suave e lento (por exemplo, A fábula da bela palomera) ou ainda cinemaníaco que conta um cinema que viu há muito tempo (por exemplo, Ópera do malandro). Ruy faz um cinema que dança diante dos olhos para nos sugerir que importante, de fato, é ver o que não se encontra ali, visível. O que se dá a ver, mesmo se coisa vistosa, de encher os olhos, é apenas uma imagem meio imprecisa de um especial momento vivo que descobrimos / inventamos / vivemos (estimulado pelo rastro deixado no filme) e guardamos para sempre na memória. A queda é feito sinal pequeno que nos ajuda a reconstituir, no vazio entre as imagens, graças à estrutura invisível que depois da projeção ordena e acende imagens na memória, o que um certo dia a gente viveu ou viu quando viu o filme.

Escrevo de memória, levado pela recordação não muito precisa dessa cena que a câmera quase nem vê e por uma sensação de que ela veio primeiro talvez porque Ruy Guerra trabalha seus filmes neste espaço em que o cinema existe como uma quase memória. Não propriamente o registro efetivo do que se passou, mas um registro afetivo do que ainda vai-se passar.