Nos 30 anos que separam a publicação de Gramatologia (1967), na França, do lançamento do filme Desconstruindo Harry (1997), nos EUA, a palavra desconstrução – termo filosófico pelo qual o pensador Jacques Derrida se notabilizou – passou por um amplo processo de popularização. Os quase 20 anos que nos afastam do sarcasmo de Desconstruindo Harry – título que marca o ápice da presença de Derrida nos departamentos de teoria literária e estudos culturais, que passou a frequentar como professor visitante a partir dos anos 1980 – desembocam no ridículo do momento político brasileiro, com o uso do termo vulgarizado nos discursos dos marqueteiros das campanhas presidenciais, por vezes também reproduzido no noticiário dito especializado em política.

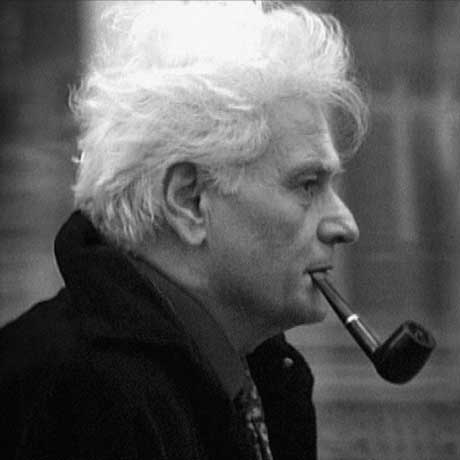

O filósofo franco-argelino Jacques Derrida.

Derrida morreu há uma década, aos 74 anos, e dedicou sua carreira filosófica a explicar que desconstruir não é sinônimo de destruir. Em parte, a confusão vem de leituras mal intencionadas, dirigidas a uma desqualificação do seu pensamento; em outra medida, o fato da desconstrução ter sido inspirada na Detruktion do alemão Martin Heidegger, cuja tradução literal para o francês faria sinonímia com destruição, ajudou a produzir a possibilidade do que seria o uso vulgar do termo.

Seu objetivo era pensar a desconstrução como “aquilo que chega” ou “o que acontece no mundo”, consequência do reconhecimento de que discursos são construções que constroem inclusive aquilo que estabelecem como seu fundamento. Ou, como na sintética explicação do filósofo Michael Nass: “A desconstrução é o que acontece, está em funcionamento, tem uma vida própria, por assim dizer, no discurso, corpos, instituições e estados”. Sendo da ordem do acontecimento, a desconstrução perde a possibilidade de ser uma forma de operar, fica destituída de ser aplicada sobre alguma coisa, mesmo que seja sobre um candidato. Para desgosto de Derrida, muitas vezes o entendimento vulgar do termo desconstrução se cristalizou como sinônimo de desmontar ou de um mero desfazer.

Desde as eleições presidenciais de 1989 sabe-se que toda candidatura vitoriosa à presidência da República tem sido uma construção cujas bases são o marketing político e sua capacidade de estabelecer, por altos investimentos em pesquisas de opinião, o discurso que a opinião pública quer ouvir; aliado às forças políticas conservadoras que controlariam os votos nos grotões; além de acordos com lideranças religiosas de onde viriam expressivo percentual de eleitores que definem seu voto a partir da fé, como bem mostram as análises do professor Cesar Romero Jacob (PUC-Rio).

O ridículo do uso vulgar do termo desconstrução na política brasileira tem um componente extra: a propriedade com que se poderia usá-lo em sua forma derridiana para pensar que, desde as manifestações de rua eclodiram, em julho de 2013, o que tem acontecido é a desconstrução da política, desconstrução como aquilo que irrompe e evidencia as construções discursivas que ao longo de três décadas sustentaram a ideia de que o fortalecimento da democracia brasileira passava necessariamente por acordos com forças conservadoras capazes de evitar o pior – a participação popular – e que a democracia representativa, com todas as suas exigências de formação de bases aliadas no Congresso, é a única opção de organização social capaz de produzir estabilidade econômica, emancipação política e justiça social. Não é por acaso que a economia ancora todos os discursos em nome da democracia, como pressuposto e promessa de um dia alcançar emancipação política e justiça social.

Se de fato fosse possível pretender traduzir a voz das ruas – pretensão desautorizada pelas ruas, na medida em que os protestos também estavam dirigidos a toda pretensão de representação –, a palavra desconstrução, seja como decomposição das estruturas tradicionais da política brasileira, seja como aquilo que acontece com as instituições, poderia estar estampada nos cartazes dos manifestantes, o que provavelmente explica sua oportunista apropriação pelo marketing político (pleonasmo?).

A democracia representativa, como diz o filósofo Jacques Rancière em seu novo livro, Ódio à democracia, não é uma mera consequência do crescimento populacional nem resultado para um problema demográfico. É uma estrutura oligárquica criada para que poucos se mantenham no poder representando todos. Se é legítimo interpretar a crise política de 2013 como mais um reflexo de uma longa crise da representação – de um objeto a um sujeito, de um conceito a uma realidade – que atravessou todo o século XX, então também passa a ser legítimo pensar que a desconstrução da e na política está acontecendo como eclosão contra um discurso dominante acerca da democracia representativa, cujos limites estão expostos no mundo. Por onde as manifestações de rua passaram, abalaram essa percepção.

No Brasil – cujas estruturas oligárquicas operam historicamente para se manter no poder – não seria diferente, sobretudo considerando a tradicional ligação entre coronelismos rurais, políticos e econômicos que comandam o país desde o primeiro Cabral. A desconstrução na e da política poderia deixar de ser um gesto ridículo ou desesperado que pretende apontar as falhas de esta ou aquela candidatura para ser a possibilidade de perceber que toda representação pode ser questionada porque está em desconstrução – aqui sim, no sentido derridiano – a própria ideia de que um candidato pode vir a representar a multiplicidade de anseios de sociedades complexas e desiguais, como é a brasileira.

A partir do início de outubro, os 10 anos da morte de Derrida serão objeto de muitas homenagens. Na França, onde se formou; nos EUA, onde se notabilizou; em Portugal, onde tem sido sistematicamente traduzido pela filósofa Fernanda Bernardo; na Argentina, onde um encontro latino-americano pretende discutir a importância de um autor que abriu caminhos aos estudos pós-coloniais; no Brasil, onde vem sido lido sistematicamente desde 1974, primeiro no Departamento de Letras, a partir de 2002, no Departamento de Filosofia da PUC-Rio. O primeiro turno da eleição acontece dia 5 de outubro, apenas quatro dias antes da data de sua morte, cuja última conferência foi proferida no Brasil e teve como tema o problema da memória e do perdão. Seja pela memória recente dos movimentos de rua do ano passado, seja pelas lembranças tantas vezes recalcadas da violência da ditadura militar, o melhor que se pode esperar das urnas é que a desconstrução aconteça.