A Companhia das Letras publica agora De um caderno cinzento: crônicas, aforismos e outras epifanias, que reúne 53 textos até então inéditos em livro de Paulo Mendes Campos escolhidos por Elvia Bezerra. Abaixo, disponibilizamos a introdução escrita por Elvia, coordenadora de literatura do IMS, e compartilhamos uma das crônicas de Paulo Mendes Campos.

O laboratório do cronista

Elvia Bezerra

O hábito de juntar cadernos é — ou pelo menos era — comum entre escritores. Ao longo dos últimos anos substituídos por arquivos gravados, muitos desses cadernos ainda sobrevivem em acervos pessoais, seja em casa de autores, seja confiados a instituições.

Há os que serviam para anotações indisciplinadas, como o de Manuel Bandeira, em que o poeta copiava desde fórmula de matar barata até dados biográficos. Há os essencialmente literários, como o que Mario Quintana ganhou da mãe e no qual, com letra infantil, escreveu seus primeiríssimos poemas. Ou os de Ana Cristina Cesar, fartos, reveladores das múltiplas facetas da autora: a vocação poética, crítica, o talento de tradutora, de editora, além de reflexões agudas, desesperadas, na maioria das vezes.

Mas Paulo Mendes Campos é imbatível com os 55 cadernos que integram seu arquivo, hoje sob a guarda do Instituto Moreira Salles (IMS). O cuidado com que os conservou deixa clara a importância desses itens na sua vida pessoal e, acima de tudo, literária. Ali ele registrou alguns lembretes do cotidiano e poucas, mas valiosas, notas biográficas. O que ressalta são as anotações de ideias para desenvolver em crônicas; de frases, dele e de outros; reflexões, planos de antologias, fichamentos de leituras. Sim, fichamentos de leitura, como os de um estudante aplicado. E listas. Muitas listas, não tivesse ele mesmo declarado em entrevista que a filologia era sua vocação natural. São listas de temas por ordem alfabética; de temas a serem desenvolvidos; de personagens da literatura universal; de personagens bêbados da literatura universal; de rascunhos de crônicas.

Dificilmente ele terá se perguntado, como Joan Didion, também adepta de caderninhos: “Por que fiz a anotação? Para lembrar, claro, mas lembrar exatamente do quê?” — interrogava-se a jornalista e romancista no emaranhado de suas notas.

Ao contrário de Didion, Paulo Mendes Campos tinha método para fazer seus registros. Desse modo, com frequência as ideias se apresentam encadeadas e claras. Não importa se constam de simples cadernos escolares, ou mais sofisticados, com encadernação de couro. Podiam até mesmo ser agendas de anos passados, convertidas em cadernos em que ele rascunhava parágrafos inteiros de crônicas ou, como já se disse aqui, ideias robustas que desenvolveria adiante. Muitas de suas aventuras e descobertas na viagem à Rússia, em 1956, foram anotadas em caderninho de capa de nobre couro marrom, provavelmente russo. E resultaram numa safra de notáveis textos memorialísticos.

Em meio a esse material sobressaem dois cadernos cinzentos, que funcionam como tubos de ensaio em seu laboratório de cronista. As páginas lhe inspiraram um conjunto de textos que ele publicou com o título “De um caderno cinzento” nas colunas “Primeiro Plano”, do Diário Carioca, e “Conversa Literária”, da revista Manchete.

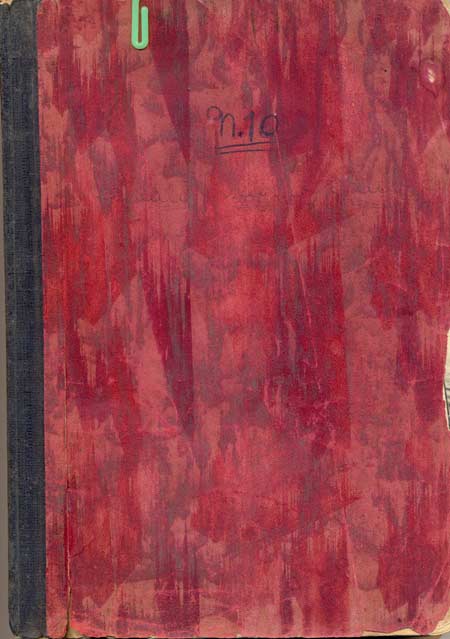

O velho caderno de Paulo Mendes Campos (Acervo IMS)

Caderno velho

Paulo Mendes Campos

Foi entre vinte e vinte e três anos que enchi de notas este caderno grosso, de capa vermelha. Relendo-o, não chego a rir-me, nem a irritar-me; apenas concluo que, se o tempo, por um lado nos desgasta e nos compromete, por outro lado, a idade reduz as ambições c nos equilibra. A renúncia e o bom senso não chegam a ser duas virtudes intelectuais mas apenas o exercício de certezas meio amargas.

Precisaria de toda a minha vida para estudar um único dos temas apontados neste caderno. Àquela época no entanto, não conhecia minhas limitações, nem mesmo podia admiti-las. Estava convencido de que, através dos livros, eu compreenderia afinal o mundo e o desespero humano. Porque o homem não podia ser outra coisa senão um desespero absurdo, e era irremissivelmente fútil quem pudesse preocupar-se com alguma coisa que não refletisse a insolvência fundamental do destino.

“Triste” era a mais bela palavra, porque denunciava seriedade e caráter. Joie de vivre era uma abjeta e incongruente expressão. Del sentimiento trágico de Ia vida, o mais belo título de todos os livros já escritos.

Lia muito, com uma parcialidade que eclipsava as obras, recolhendo dos autores somente aquilo que correspondesse à minha ideia pessoal da tragédia terrestre, aquilo que saciasse essa vertiginosa sedução que a melancolia exerce sobre a adolescência. Le bonheur est une monstruosité. Esta frase de Flaubert, escrita no alto da primeira página, era para mim um programa de infelicidade absoluta.

Até na caligrafia reconheço o entusiasmo com que anotava as Cartas a um jovem poeta, de Rilke, tipo de literatura que, hoje, me intumesce um pouco o espírito. Do grande García Lorca amei, sobretudo, os versos mais antigos, mais queixosos e menos bem feitos. Nesta página sobre Proust há apenas uma humilde anotação: écaille significa escama. Seguem-se observações abstratas sobre “arte e realidade”, com citações misturadas de JVlaritain, O. M. Carpeaux, Wilde, Dostoiewski, Novalis, Daniel Rops, Unamuno… Já não acho definitivas nenhuma dessas frases, posso dizer mesmo que, entre todos os conceitos que transcrevi aqui, a respeito do real e o irreal em arte, o mais simpático não é o que me parecia mais acanhado: “Realidade significa, para mim, o que é permanente na natureza humana”.

Minha admiração por Ortega y Gasset transformou-se em tédio por esse filósofo precioso de campos de golfe.

Passo correndo por essas notas chinfrins sobre estilo e, ainda mais depressa, por essas notas pomposas sobre “Baudelaire, o amor e o pecado”. Mais adiante, copiei versos de Verlaine, que só pude comprar, por causa da guerra, quando fizeram aqui no Brasil uma edição do poeta. “Tengo verguenza de mi boca triste”, diz Gabriela Mistral, à página setenta. E páginas e páginas de transcrições de críticas aos autores que eu julgava, incomparavelmente, os maiores de todos os tempos: Baudelaire, Mallarmé, Valéry e Gide.

Vou parar, Maria, por falta de espaço e por falta de ar. Não devia ter começado esta crônica sem fim, truncada e torta como esses dez anos de vida passada, repassada, gasta, errada, vivida inutilmente, confusamente, dispersivamente. O mundo engoliu o teu filósofo, o teu poeta, o teu prosador. Ganho a vida e nem mesmo sou infeliz. Mas me resta o consolo, em certos dias enevoados, de sol baço, de reconhecer um entre todos os sentimentos de antigamente: aquela melancolia especial de que te falava.

Coluna “Conversa Literária”, Manchete, 30/05/1953. Coluna “Primeiro Plano”, Diário Carioca, 31/03/1955.