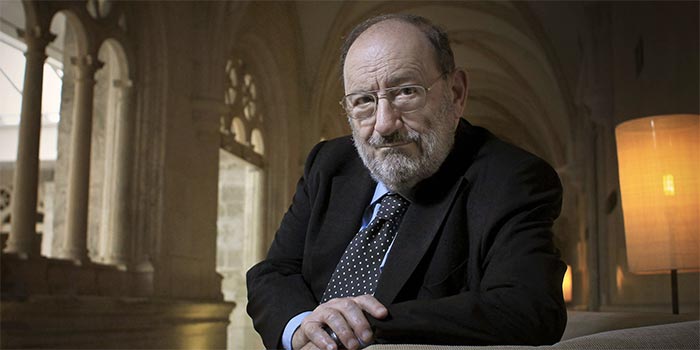

Quem, até 1980, conhecia Umberto Eco, um denso scholar que na década anterior chegou a passar uma temporada no Brasil dando seminários e cursos como tantos professores de prestígio que dão aulas mundo afora, jamais o imaginaria como um best-seller planetário. Muito menos veria nele uma celebridade intelectual, personagem proeminente no universo pop que, em seus livros, era objeto de estudo e crítica. Mas naquele ano, com a publicação de O nome da rosa, a ironia, compreensivelmente rarefeita em livros teóricos como A estrutura ausente e Lector in fabula, tomaria as rédeas de sua incomum erudição para produzir uma obra ficcional que, sem prejuízo da inteligência e da sofisticação, estendia a mão para o chamado “leitor comum”. O médico e o monstro – você escolhe quem é quem – construíram a quatro mãos uma vida intelectual densa e rara, que se encerra com perfeição insuspeita com sua morte, aos 84 anos.

Formado em filosofia e especializado em semiótica, viveu como poucos intelectuais a aventura da chamada “ciência dos signos”. Virou, por isso, leitura obrigatória num amplo espectro de cursos universitários, das faculdades de Letras aos então nascentes estudos da Comunicação. A aridez e o fechamento conceitual, próprios de seu campo de estudo, nunca foram definidores de sua personalidade. Intelectual ativo e convicto de seu papel na arena pública, sempre esteve de olho no que se passava além dos muros da universidade, seja na participação ativa nos debates políticos do momento ou na análise de temas que, até então, eram estranhos à academia.

Nenhum livro resumiu melhor esta postura do que Apocalípticos e integrados. Publicado em 1964, trazia já no titulo um achado daqueles, que dividia em dois times a relação dos intelectuais com a cultura de massa. De um lado, a escola de Frankfurt, Adorno à frente, vendo na então chamada “indústria cultural” o Juízo Final da alta cultura e do humanismo; de outro, a turma que, em torno de Marshall McLuhan, apostava numa aldeia global integrada pela tecnologia. Mais citado do que lido, o que diz muito de seu poder de fogo, orientou por muito tempo os debates do tema, o que também aponta, para o mal e para o bem, para o alcance e a perspicácia de sua ideia central. Diga-se de passagem, a tese não passava nem perto do “Fla x Flu” que sugeria o seu uso indiscriminado.

Por muito motivos e às vezes involuntariamente, Eco sempre esteve conectado ao seu tempo. O nome da rosa, com seus pastiches e referências eruditas misturadas à uma trama policial excelente, caía como um luva numa época que tentou-se definir como “pós-moderna”. Uma época que voluntariamente tratou em Viagem à irrealidade cotidiana (1983), coleção de ensaios variados que em seus melhores momentos tratava do universo dos simulacros (uma palavra-chave daquela época), a hiperrealidade (outra!) e até o candomblé brasileiro. Seus interesses eram múltiplos e, seu talento, extraordinário o suficiente para dar conta deles.

Considerava-se, não sem galhofa, um jovem escritor. Afinal, publicara o primeiro de seus sete romances aos 48 anos. E tal juventude e frescor se devem, a meu ver, à eleição soberana de um princípio de prazer como guia da criação. E prazer, para ele, era quase sempre associado à erudição em seu melhor sentido, do jogo, do cruzamento de referências e momentos históricos mais diversos. Por isso, cinco deste livros (além de O Nome da rosa, O pêndulo de Foucault (1988), A ilha do dia anterior (1994), Baudolino (2000) e O cemitério de praga (2011)) são, teoricamente pelo menos, romances históricos, mergulhos em universos particulares em que a fabulação nasce das leituras e das pesquisas. Em A misteriosa chama da rainha Loana (2004), ele garimpa referências afetivas dos anos 1940, da publicidade aos quadrinhos, para reconstruir a memória de seu personagem principal e, no recente Número Zero (2015), bate pesado, ainda que em tom farsesco, nos variados descalabros do mundo jornalístico de hoje.

Muitas vezes, o engajamento contra a excessiva superficialidade do mundo contemporâneo fez Eco parecer um conservador. Um conservador que de fato era, pelo menos do ponto de vista cultural e quando era precisão insurgir-se contra o barateamento excessivo da arte, da literatura e mesmo do jornalismo. Em Não contem com o fim do livro, resultado da transcrição e edição de diálogos com Jean-Claude Carrière, gasta tempo demais, pelo menos a meu ver, numa defesa incondicional e apaixonada do papel em relação ao digital, ajudando a alimentar uma das polêmicas mais aguadas das últimas décadas. Um ano depois de lançar o livro, admitia em entrevista a Luís Antonio Giron que estava bem satisfeito com um iPad.

Um dos episódios que, para mim, melhor resume o espírito de Umberto Eco está em outra entrevista concedida ao Brasil – a Ubiratan Brasil, do Estado de S. Paulo – no lançamento de Não contem com o fim do livro. O primeiro detalhe vem do repórter, a quem chama a atenção um DVD de Ratatouille no meio de 30 mil livros, muitos deles raros. Depois, na conversa, ele diz que, tendo a honraria de organizar uma exposição no Louvre, um dos grande privilégios foi visitar o museu vazio, fechado. E explica: “Pude tocar a bunda da Vênus de Milo”.

Dr. Umberto e Mr. Eco, como se vê, sempre trabalharam juntos em nome de sua melhor criação, o extraordinário Umberto Eco.