Filmes total ou parcialmente autobiográficos constituem um gênero escorregadio, que pode tanto gerar obras-primas (Amarcord, Fanny e Alexander, Adeus meninos) como reminiscências desinteressantes ou autocomplacentes.

Meu amigo hindu, de Hector Babenco, que abriu anteontem (21 de outubro) a 39ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, não se enquadra em nenhum dos dois extremos.

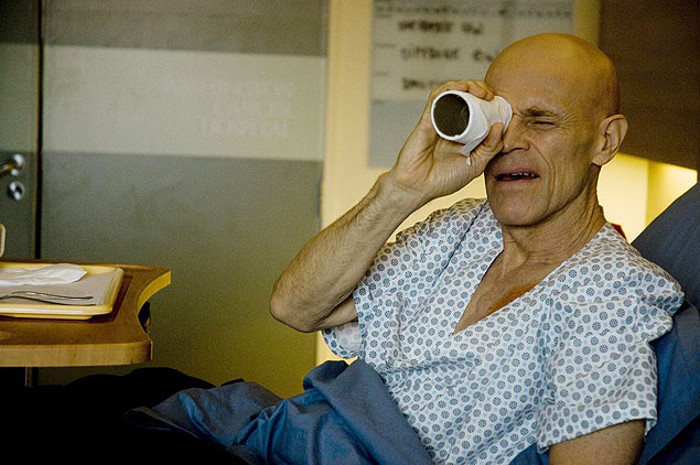

Willem Dafoe em cena de Meu amigo hindu

Ao contrário das três obras citadas, todas centradas na infância, Meu amigo hindu cola-se à experiência pessoal do cineasta na maturidade, a partir da descoberta e do enfrentamento de um câncer linfático. Pode ser lido, ao menos pelo público brasileiro, como uma espécie de roman à clef, em que parte do interesse consiste em identificar, por trás dos nomes fictícios, quem é tal ou qual personagem. Alguns são óbvios: o médico Drauzio Varella (Reynaldo Gianecchini), a atriz Xuxa Lopes (Maria Fernanda Cândido), além, claro, do próprio Babenco, o protagonista, oculto sob o nome Diego Fairman e encarnado pelo estupendo ator Willem Dafoe.

Língua estrangeira

Ocorre que o filme, embora todo rodado no Brasil com elenco e equipe majoritariamente brasileiros, é falado em inglês. Quer dizer, em vez de dublar Dafoe (ou de escolher um brasileiro ou argentino para o papel), Babenco optou por fazer os atores brasileiros falarem inglês. A decisão indica, decerto, o anseio de atingir o mercado internacional. Mas há uma analogia curiosa entre esse modo de produção que gira em torno do astro central e a própria história narrada, isto é, a biografia de um artista egocêntrico e narcisista.

O fato é que a escolha do idioma, aparentemente secundária, é crucial para o resultado do filme, e vou tentar explicar por quê. Em Meu amigo hindu, Babenco trafega entre a encenação realista e a fantasia, mais ou menos como ocorria em O beijo da mulher aranha, outra história em que o corpo aprisionado resistia ao suplício recorrendo às viagens da imaginação. Mas aqui, a meu ver, a dimensão realista perdeu o frescor e o vigor dos primeiros filmes do cineasta, devido a uma mise-en-scène um tanto rígida, travada, em que cada personagem parece esperar sua deixa para passar a falar e a existir – ou melhor, parece que só existe para dizer sua parte do diálogo. Essa falta de fluência é acentuada pela circunstância de os atores falarem uma língua que não é a sua.

Para o espectador brasileiro, é estranho ouvir aqueles rostos familiares (Selton Mello, Fernanda Cândido, Gianecchini, Barbara Paz) falando inglês. Não é uma questão de competência ou correção: nenhum deles passa vergonha, mas se cria um distanciamento inevitável, um acréscimo de artificialidade. Inversamente, fico curioso em saber como o público de língua inglesa reagirá àquele monte de brasileiros falando seu idioma com sotaque estrangeiro.

Corpo a corpo com a morte

Isso tudo acentua o isolamento de Diego/Dafoe como protagonista, e o filme cresce justamente quando se concentra em seu corpo, em seu embate com a vida e a morte. É um pouco como se ali se chegasse ao grau zero da representação, da dramaturgia, da encenação: resta o corpo fibroso, esquelético, fragilizado, em sua luta para continuar vivo. É contracenando com sondas, aparelhos e agulhas que a performance do ator se mostra mais contundente.

O filme remete, de certo modo, a O show deve continuar (All that jazz, 1979), de Bob Fosse, em que um cineasta e coreógrafo, alter ego do próprio Fosse, repassa em sua cama na UTI cenas de sua vida de excessos, além de delírios induzidos pelas drogas. O humor ácido e sarcástico de Diego é semelhante ao do protagonista de All that jazz, que pode ser verificado neste trecho:

Em Meu amigo hindu as viagens da fantasia têm altos (uma cena de dança de Laurel & Hardy) e baixos (Diego brincando de guerra com o menino hindu com quem convive na quimioterapia). Criam, de todo modo, uma textura heterogênea, inesperada, que contrasta com a dramaturgia e a decupagem algo previsíveis, quando não redundantes, das cenas dialogadas.

Mas, mesmo entre estas últimas, há momentos inspirados, de uma beleza singela, como a cena em que Diego e sua nova namorada (Barbara Paz, no papel que corresponde a ela própria) caminham pela praça da Bandeira deserta, de madrugada, falando dos pontos baixos de suas vidas pessoais e profissionais. (Ele a viu pela primeira vez num reality show fuleiro da TV.) Dois seres vulneráveis e solitários, que apanharam da vida e se despem de máscaras um diante do outro, prontos para um renascimento. O filme poderia terminar ali, mas tem mais uns dois ou três finais que, salvo engano, só fazem enfraquecê-lo.