A primeira vez que repeti em público a frase da filósofa Judith Butler – “O gênero não existe” – causei profundo estranhamento a feministas que vinham de uma linha de estudos e militância formada a partir da decisiva distinção sexo/gênero. Gênero como cultural, oposto a sexo como biológico, havia sido um conceito fundador da segunda onda do feminismo, e foi um operador da libertação do destino biológico das mulheres. Era preciso – a rigor, infelizmente, ainda é – reivindicar que o sexo anatômico não pode fundamentar hierarquias sociais, políticas e econômicas. Afirmo que “o (cis)gênero não existe” a fim de discutir o recente episódio de agressão contra transgêneros nos banheiros da Unicamp.

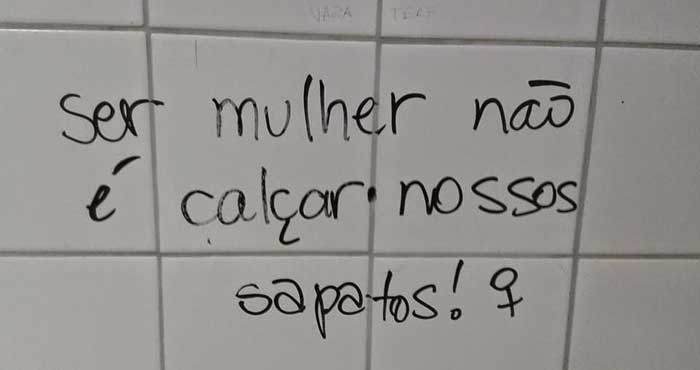

Ao longo da semana passada, a doutoranda Amara Moira, pesquisadora de Teoria Literária, denunciou a pichação dos banheiros femininos com slogans violentos de protesto contra a frequência de transgêneros. Frases como “Ser mulher não é calçar nossos sapatos” e “Não deixem que os machos ocupem os nossos espaços” foram as ameaças mais brandas de uma luta que parte de um grupo de feministas radicais cuja bandeira é a defesa da biologia. Sim, aquela mesma que se queria combater no parágrafo acima.

Uma das características mais importantes do movimento feminista é não ser estabilizável numa única forma política. Feminismo tem a ver com questionamento de subalternidades. Para se afirmar como movimento político, sempre se afirmou plural. A fim de sustentar essa pluralidade, considero necessária uma crítica contundente às feministas radicais e seus fundamentos biológicos. Acho impossível sustentar uma posição que seja absolutamente contra os homens ou absolutamente a favor das mulheres apenas. É um desserviço à causa da emancipação que, não tendo nascido mulher, não sendo portadoras de “vaginas originais de fábrica”, transgêneros devam ser combatidos por serem “biologicamente” homens.

Considero mesmo um retrocesso político execrável que em nome do feminismo se cometa contra transgêneros um tipo de violência igual àquela perpetrada historicamente contra mulheres, a violência da exclusão, da subordinação, da classificação como pessoas de segunda classe. Para as “radfem”, se o feminismo é uma luta contra o patriarcado, e se o patriarcado está obrigatoriamente encarnado nos homens, então a luta deve ser contra os homens biológicos, não importa como eles se apresentem socialmente. Tudo se passa como se o século XX não tivesse a marca de um debate fundamental contra a fundamentação biológica dos sexos e contra uma forma dualista de perceber as diferenças sexuais. Se não mais opositivas, essas diferenças nem podem se afirmar em função da anatomia – portadores de pênis de um lado, donas de vagina, de outro – nem em função de identidade.

A questão fica ainda mais complicada quando se parte de uma premissa, por vezes implícita, de possibilidade de adequação perfeita entre sexo e gênero, o que se pretende nomear como “cisgênero”. Cis – do latim, do mesmo lado – é a denominação para aquele cuja identidade de gênero equivale ao seu corpo biológico, numa expectativa de ajuste que muitas correntes do feminismo, entre as quais me incluo, não aceitam. Gênero é uma construção social a partir da qual não se pode evocar uma ideia de normalidade ou adequação, não há como ser “a” mulher ou “o” homem que corresponda a um modelo adequado de gênero. Há desvios, desejos, singularidades, equívocos. Depois de tantos anos lutando contra a distinção binária masculino/feminino, construída como hierárquica e dicotômica, não faz sentido erguer um novo par opositivo – cisgênero/transgênero – para sustentar exclusões, como se a uma pessoa fosse perfeitamente possível estar “de acordo” com seu sexo e com as expectativas das convenções sociais.

A diferença entre sexo e gênero foi formulada a partir do pensamento de Simone de Beauvoir e está no início da introdução do segundo volume de O segundo sexo. Importante lembrar que o livro tem 300 páginas, e não apenas a frase “Não se nasce mulher, torna-se mulher”. O texto continua: “Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino”.

Publicado alguns meses depois do primeiro volume, é esse o livro que marca de fato a recepção do pensamento de Beauvoir na França de 1949. No final da década de 1980, outra filósofa, a norte-americana Judith Butler, percebeu o que agora parece óbvio. Como trata-se de tornar-se mulher, na cultura e na sociabilidade, o performativo “tornar-se” pode ser conjugado por qualquer corpo, independente do seu sexo anatômico. Abriu-se com Butler, com sua leitura para as filosofias de Jacques Derrida e Michel Foucault, uma incontornável crítica à naturalidade com que um corpo biológico feminino torna-se necessariamente uma mulher, ou um corpo biológico masculino torna-se necessariamente um homem. As potencialidades dessa abertura dependem, em grande medida, tanto do abandono de binarismos e estereótipos que estamos há tanto tempo lutando para desfazer, quando do abandono ao biológico que fundamentou a violência na Unicamp. Para retomar o argumento inicial, “o (cis)gênero não existe” porque, para existir, depende da fundamentação de uma identidade fixa, por exemplo, em “vaginas originais de fábrica”, como se houvesse uma fôrma que as produzisse sob um selo de autenticidade não encontrável nem na natureza.