A (des)premiação da poesia, o preconceito transformado em orgulho, a Nouvelle Vague no centro da imaginação, as pequenas virtudes nas relações humanas – isso aqui não é, como já foi dito no primeiro capítulo da série “Salve 2015!” – nem lista dos melhores, nem retrospectiva. É um jeito menos aborrecido – e sem falsas alegrias – de se despedir do ano. Tchau!

A (des)premiação do ano

Eucanaã Ferraz

Em 2015, a Academia Brasileira de Letras fez saber que não premiaria nenhum livro de poesia publicado em 2014. Procurado pelo jornal O Globo para que me pronunciasse sobre o assunto, consignei meu respeito e minha admiração pelos três jurados da ABL, falei de minha surpresa com aquela decisão e citei alguns livros que considerava dignos de serem observados com atenção e, talvez, premiados.

A escrita de poesia no Brasil tem sido um exercício constante de experimentação, de uso pleno de seus instrumentos, de atenção à tradição, não faltando a tudo isso um bocado de ironia. Para que servem poemas? O que escrever? Como? Para quem? Dizer qualquer coisa ou não dizer nada? Um sem-número de dúvidas nunca sai de cena no pequeno e conturbado mundo da poesia – está tudo lá nos versos, implícita ou explicitamente –, dando a ver um misto de insegurança e lucidez, risco e autonegação que está no centro de seu exercício e garante muito de sua inegável força. Tal quadro (de crise, pode-se dizer) não é atributo dos poetas brasileiros de hoje nem mesmo se limita ao Brasil, já que pelo menos desde o século XIX, ganhando força descomunal com as vanguardas históricas do século seguinte, a poesia ocidental pergunta-se ininterruptamente acerca de seu alcance e de sua inserção na sociedade. Tudo isso esteve presente nos títulos publicados em 2014, em 2015 e decerto não será diferente no próximo ano e nos outros.

Longe das grandes vendas e apenas aparecendo aqui e ali graças ao empenho de um público mínimo mas dedicado e exigente, a poesia no Brasil é a instância da vida artística e intelectual mais livre e mais comprometida com uma procura de valores (sei que o termo é vago) que chega à obsessão. Poetas não escrevem para premiações e agremiações, que são consequências imprevistas e raras (sim, há exceções). Nenhum laurel poderá premiar suficientemente bem o trabalho de fazer a poesia andar para a frente num quadro que parece todo feito contra ela.

Eucanaã Ferraz é poeta, consultor de literatura do IMS e professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Orgulho ou preconceito

Carla Rodrigues

Quando era pequena, inúmeras vezes vi minha prima, já adolescente, esticar o cabelo a ferro. Ela deitava a cabeça na tábua de passar roupa e sua mãe ajudava no ritual de alisamento dos seus longos fios, incompreensível aos olhos de uma criança de oito anos. Pelo que pude aprender, antes de chegar ao sacrifício do ferro era preciso fazer uma touca e depois “virá-la”, até que o cabelo ficasse o mais liso possível. Ter “cabelo ruim” era um tipo de castigo, destino ingrato e passível de condenação à eterna solteirice. Porque nasci de cabelos lisos, nunca entendi direito qual era o problema de tê-los encaracolados. E, ultraje máximo, sempre achei os cabelos cacheados lindos, e de uma cafonice extrema as tentativas de torná-los lisos a qualquer custo.

Cena da Marcha do Orgulho Crespo

A cena de infância sempre me volta à lembrança quando penso sobre o racismo brasileiro. Por isso, para mim, a Marcha do Orgulho Crespo foi uma dessas demonstrações inesquecíveis de que ser mulher negra no Brasil é ter cada fio de cabelo esquadrinhado pela lógica do poder branco. Cada mulher que ocupou a Avenida Paulista em junho para mostrar que se orgulha do seu cabelo lembra a cada um de nós como a submissão dos corpos à lógica do poder nos configura, nos conforma, nos desforma.

A política de “mistura de raças” deixou um legado sobre os corpos: o ideal de nariz fino para os brancos foi construído para se diferenciar do “nariz grosso”, a bunda empinada da mulata sestrosa de sexualidade quente se contrapõe à burguesa branca e magra. O lábio grosso, a cor da palma da mão e da sola do pé, o tipo de pelos púbicos somam-se aos inúmeros indicadores de negritude com os quais o racismo brasileiro marca os corpos. Antes, escravos eram escolhidos pela circunferência da canela. Ainda hoje, mulheres são discriminadas – inclusive e principalmente por outras mulheres – por exibirem seus cabelos crespos. Transformar preconceito em orgulho, aí está a maior das vitórias.

Carla Rodrigues é jornalista e professora de Ética do Departamento de Filosofia da UFRJ.

Nouvelle Vague

José Geraldo Couto

Num ano de relativamente poucos lançamentos extraordinários no circuito comercial de cinema, dois grandes eventos recolocaram a Nouvelle Vague no centro da imaginação e da sensibilidade dos cinéfilos: a megaexposição Truffaut: um cineasta apaixonado e a retrospectiva completa da obra de Godard.

A primeira, que ficou de julho a outubro no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, foi concebida originalmente pela Cinemateca Francesa, onde ficou em cartaz de outubro de 2014 a fevereiro deste ano. Incluiu uma mostra quase completa dos filmes do diretor de Jules e Jim.

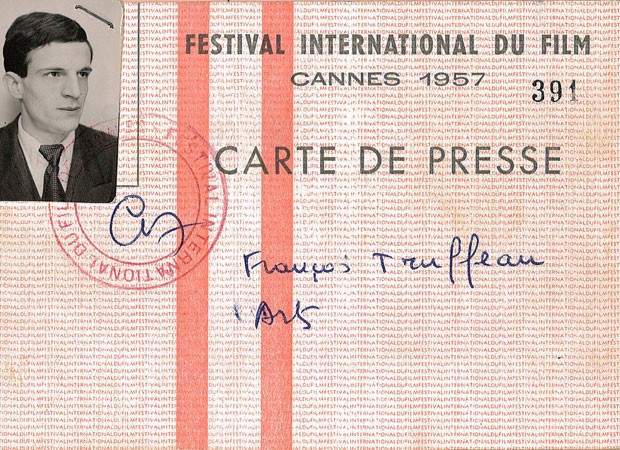

Credencial de François Truffaut exposta na mostra no MIS

Já a monumental retrospectiva Godard, com 125 filmes – entre longas, curtas, vídeos, programas de TV e documentários –, ocupou em outubro e novembro as unidades do Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, Rio e Brasília, além do CineSesc paulistano.

Por ironia do destino, a mostra Godard começou em São Paulo um dia depois do fim da exposição Truffaut, como se os dois ex-amigos e ex-companheiros de trincheira cinematográfica não pudessem estar ao mesmo tempo na mesma cidade.

Claro que a Nouvelle Vague não se resume aos dois: há Chabrol, Rohmer, Rivette, só para citar os que estavam na linha de frente. Mas sem a inventividade explosiva de Godard e o lirismo profundo de Truffaut o movimento que revolucionou o cinema francês e mundial não existiria, ou seria totalmente distinto.

Um documentário admirável (lançado em DVD pela Imovision) registra e discute essa fecunda relação de amor e ódio: Godard, Truffaut e a Nouvelle Vague, de Emmanuel Laurent. Depois desse encontro ou colisão, o cinema nunca mais seria o mesmo.

José Geraldo Couto é crítico de cinema, jornalista e tradutor. Escreve regularmente sobre cinema para a revista Carta Capital.

As pequenas virtudes, Natalia Ginzburg

Alice Sant’Anna

No ensaio “As relações humanas”, do pequeno grande As pequenas virtudes, Natalia Ginzburg escreve sobre a surpresa que é se tornar adulto e notar que crescer não é nada daquilo que se imaginava: “não a segurança de si, nem a posse serena de todas as coisas da terra”. Ela lembra de quando era criança, tristonha, sozinha no quarto, fantasiando sobre a própria solidão. A mãe abria a porta e, com pena, convidava-a para sair, assistir a um filme, tomar sorvete. A menina aceitava e tomava o sorvete “em minúsculas colheradas”. Talvez sejam essas as tais pequenas virtudes, as minúsculas colheradas.

No texto seguinte, homônimo ao título do livro, Natalia fala sobre como educar os filhos: “penso que se deva ensinar a eles não as pequenas virtudes, mas as grandes”. Explica: em vez de ensinar a poupança, deve-se ensinar a generosidade e a indiferença ao dinheiro. No lugar da prudência, a coragem e o desdém pelo perigo. E assim por diante. É uma verdadeira aula sobre a intimidade, a relação entre pais e filhos, um delicado equilíbrio entre silêncio e espaço.

As pequenas virtudes, publicado pela Cosac Naify, reúne onze ensaios escritos entre 1944 e 1962, traduzidos por Maurício Santana Dias. Os temas tratados pela autora de Léxico familiar e Caro Michele são abrangentes: o amigo Cesare Pavese, a idiossincrasia dos ingleses com a comida, o ofício da escrita, entre outros. A prosa é límpida, sábia, em textos curtos que esmiúçam com clareza e absoluta lucidez o processo de aprendizado (que não termina nunca). São enormes lições.

Alice Sant’Anna é poeta e trabalha na serrote, revista de ensaios do IMS.