À frente da Casa Rex, Gustavo Piqueira já recebeu mais de 200 prêmios internacionais de design gráfico, mas foi nos 15 livros publicados até hoje que encontrou algo próximo da satisfação pessoal. Seu novo livro, “Odisseia de Homero segundo João Vítor” (R$ 45, 224 págs, ed. Gaivota), narra a saga de Ulisses sob a ótica de um aluno da sexta série que acabou lendo o livro integral em vez de recorrer a uma edição adaptada para sua idade. À luz da polêmica com as adaptações da obra de Machado de Assis, o autor afirma que versões que apagam as obras de tudo que é estranho à sensibilidade contemporânea mais atrapalham que ajudam.

Em suas obras, Piqueira usa o suporte do livro e a diagramação como camadas narrativas que ora reforçam, ora contradizem a mensagem do texto escrito.

Em “Odisseia de Homero segundo João Vítor” (2014) você faz uma crítica às adaptações de clássicos, que pasteurizam os livros na ânsia de agradar os jovens, mas seu próprio livro também é uma adaptação. Dá para imaginar um adolescente lendo a “Odisseia” por intermédio de João Vítor. A intenção era essa mesma, escrever uma adaptação que não limpasse a história de todas as suas dificuldades de leitura, mas que fizesse uma ponte cômica com essas dificuldades?

Eu zombo daquelas adaptações com fins facilitadores ? que agem como se uma música fosse apenas seu refrão. Mas o livro é, a meu ver, mais uma interpretação da Odisseia do que uma adaptação (tanto é que último canto, o fim do livro, resume-se a um breve “não entendi nada deste capítulo”).

Uma das intenções (a outra, não menos importante, era me divertir com a possibilidade de distorcer a “Odisseia” pelas lentes embaçadas do protagonista) foi mostrar o quanto da subjetividade inerente a qualquer processo cognitivo individual, como a leitura de um livro, é talhada quando o outro decide a priori que a obra em sua forma integral não é adequada (ou pior, atraente) para determinado público ou época. Porque, ainda que estapafúrdias, todas as associações que João Vítor faz a partir de sua leitura da Odisseia não passam de versões hiperbólicas das que todo leitor faz ao ler qualquer livro.

A parte boa das versões adaptadas é que as crianças acabam tendo contato com obras que, do contrário, talvez ficassem esquecidas. Por outro lado elas tendem a uniformizar a moral, excluem tudo que possa chocar o leitor e passam essa ideia de que a Grécia de Homero, que nem tinha esse nome, era um lugar muito parecido com a São Paulo de hoje em termos de padrão de comportamento. Você acha que, se for para ler assim, então seria melhor engavetar os clássicos de vez?

Será que existe algum valor absoluto em simplesmente “termos contato” com as coisas? Ou isso não passa de uma obsessão contemporânea de tratarmos a vida como um grande checklist? Vale para crianças ou adultos e tanto faz se o checklist inclui clássicos da literatura, viagens pelo mundo, restaurantes, museus. Quando elencamos a lista do que “precisamos ter contato” e saímos a ticar os boxes, não estamos transformando o mundo num enorme mercadão?

Para mim, as coisas com as quais nos relacionamos não têm tanta importância. O que importa é o tipo de contato que estabelecemos com elas. Não se adquire cultura apenas tendo “contato” com Homero ou com qualquer outro autor. Lembro, por exemplo, de quando “tive contato” com Dom Casmurro na escola. Por conta desse “contato”, fiquei mais de dez anos acreditando que o livro era uma novela das oito: Capitu traiu Bentinho? Até que, um dia, finalmente li o livro e me diverti horrores. Qual desses dois momentos deve ser considerado como aquele em que “tive contato” com Dom Casmurro?

Por outro lado, sou totalmente a favor de traduções mais contemporâneas de obras clássicas ? acho importante o lançamento de versões para serem lidas por um público mais amplo, coexistindo com as edições integrais, igualmente necessárias. Mas há uma enorme diferença entre uma tradução contemporânea, visando um público que precisa de uma certa tradução cultural ou vocabular para penetrar determinada obra, e versões que uniformizam a moral, como você colocou, que eliminam tudo aquilo que seja estranho à sensibilidade contemporânea. Nesse caso, sim, voto pelo engavetamento. Se é para fingir que Ulisses foi o primeiro super-herói da Marvel, melhor ficarmos com o Homem-Aranha, não?

Releitura de Gustavo Piqueira da cena em que Penélope espera por Ulisses. As gravuras originais são do inglês John Flaxman, de 1795.

Em “Clichês brasileiros” (2013), “Iconografia paulistana” (2012), “Manual do paulistano moderno e descolado” (2007), “São Paulo, cidade limpa” (2007) e “Morte aos papagaios” (2004) você chama atenção para o mau gosto do brasileiro, que se espalha pelos hábitos de consumo, arquitetura e design. Você se identifica com esse mau gosto ou é um observador externo?

Mais do que apontar o dedo para um mau gosto típico do brasileiro, o que seria um pouco pedante de minha parte, tento lançar um olhar não condescendente sobre o que me cerca ? e, por tabela, escapar também da autocondescendência. Considero minha “Iconografia paulistana” um livro bem carinhoso com São Paulo ? ainda que tenha sido repreendido por “ridicularizar minha própria cidade, onde já se viu?” Para alguns, parece ser errado fazer um retrato cotidiano de São Paulo sem o auxílio de lentes dramáticas ? tanto faz se pendentes para a Oscar Freire ou para a Nothmann.

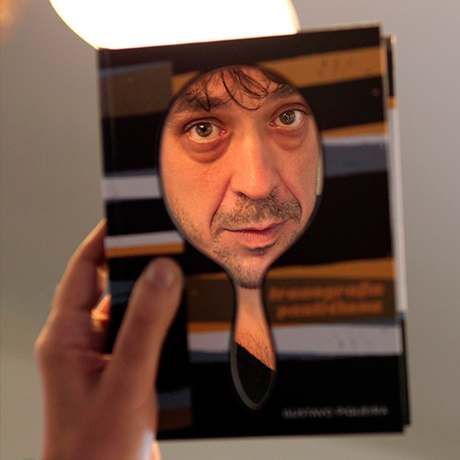

Porque, gostando-se ou não, a São Paulo cotidiana estava ali. Para cada prédio modernista, temos uns cem neoclássicos. Para cada praça, cem buffets infantis. Para cada MASP, a Paulista tem 50 botecos. E tudo bem. São Paulo é o que é. Uma cidade é sua regra, não sua exceção. Não foi um ataque ? nem uma ode ? ao mau gosto. Foi só a cidade que vejo ao meu redor. Vem daí, inclusive, o espelho na capa. Para que ninguém ? nem eu ? escapasse: este conteúdo, leitor, é você. Você e eu.

Por isso, achei muito curiosa as reações de boa parte das pessoas. Tanto do grupo que ria, mas com ares de “sim, todo mundo em São Paulo ? menos eu e meus amigos ? é ridículo”, quanto dos que torciam o nariz, ofendidos pelo retrato pouco idílico da própria cidade. Olhar para si próprio ? e reconhecer o que se vê ? não deveria ser algo tão complicado assim.

E, em diferentes escalas, essa reação se repetiu com o consumismo e a alegria artificial de “Clichês brasileiros”, com o universo cool do “Manual do paulistano moderno e descolado” e com o design anti sistemático de “Morte aos papagaios”.

Você já tem 15 livros publicados, mas quando eles ganham prêmios, são prêmios de design, não de literatura. Como fica isso para você? Acha que ser um designer premiado faz com que tratem sua literatura como café-com-leite?

A eloquência da parte visual em meus livros, nos quais o design não se limita ao papel de entregador da pizza, já me rendeu alguns comentários bastante preconceituosos (travestidos de puristas, mas que não passavam de preconceituosos mesmo). Na hora, confesso, fico bem transtornado. Mas depois até consigo me divertir e considerá-los bem esclarecedores. Meu penúltimo livro, “Seu Azul”, talvez tenha sido o recordista nesse sentido, pois nele eu dividi as funções narrativas entre texto, ilustrações e projeto gráfico ? cada qual com uma tarefa bem clara na construção do enredo. Ou seja: o livro não era apenas o texto, cabendo à parte gráfica servir como elemento decorativo ou interface de leitura. O livro era a soma do texto, ilustrações e projeto gráfico. Um falava uma coisa, outro dizia outra e o terceiro arrematava numa direção diferente. Juntos, formavam o livro. Isso, percebi, irritou algumas pessoas ? a resenha mais emblemática foi a que qualificou “Seu Azul” como “pouca literatura”. Mas seu autor, em nenhum momento, pareceu notar que em cem páginas, não havia a presença de uma única frase dita por algum narrador ? como uma peça de teatro, só que sem indicação de cena ou das vozes responsáveis por cada travessão ? e que essa confecção não tinha como ter sido elaborada de um modo simples.

Já noutra resenha, bem engraçada, o cara disse que sentiu exatamente tudo que eu quis que o meu leitor sentisse, mas achou que isso fosse acidente, não cálculo. Em ambos, havia a clara dificuldade em decodificar essa fragmentação narrativa. No primeiro, uma espécie de recusa. Um livro é a palavra escrita, só. No segundo, um pouco diferente: se no processo de leitura ele não se mostrou resistente à esquizofrenia das vozes de “Seu Azul” , na hora em que vestiu o uniforme de resenhista, não conseguiu sair da análise esquemática e chegou à conclusão de que o livro era ótimo, mas por puro acidente.

De qualquer forma, vejo esses extremos do reconhecimento externo ? o elástico placar de duzentos prêmios a zero ? como algo esperado, até natural. Sou, originalmente, um designer gráfico. E, dada a necessidade compulsiva de classificação das pessoas, é automático que me reconheçam como tal. Mas seguirei fazendo meus livros do jeito que gosto de fazer. Nenhum desvio de rota à vista.