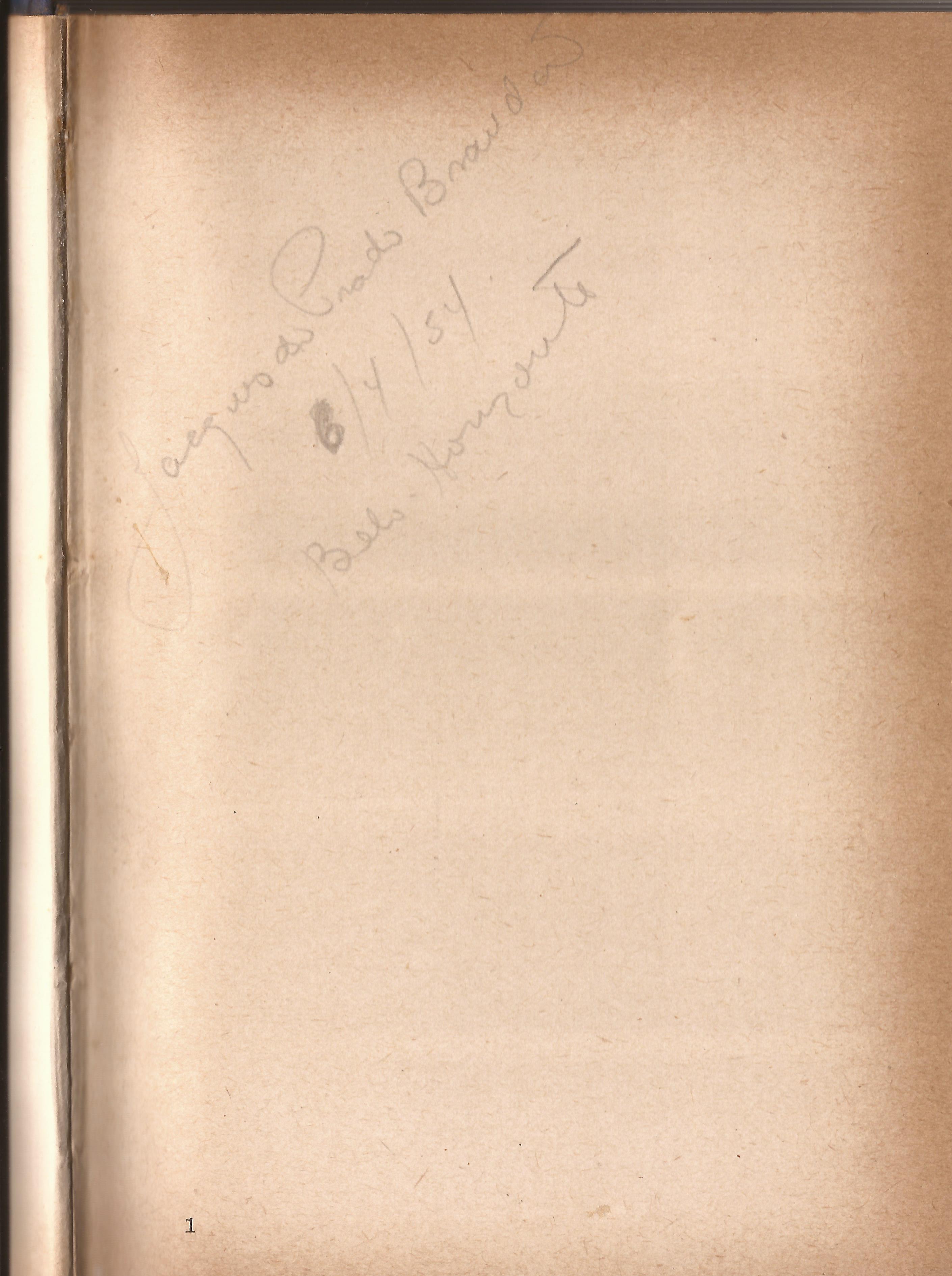

Fui à cata, não me lembro bem quando, de uma edição das obras de Manuel Botelho de Oliveira, primeiro escritor brasileiro, digo, nascido por aqui. A edição de 1953, do Instituto Nacional do Livro, chegou pelo correio, em capa dura azul-marinho impecável, assinada a lápis, na folha de guarda: “Jacques do Prado Brandão / 6/4/54 / Belo Horizonte”. O desenho ágil da letra, como se assinatura fosse, à mão leve, mera identificação do proprietário do livro, para que não se extraviasse em idas e vindas pelas mãos e quartos dos amigos leitores, minha fantasia logo se pôs a trabalhar. Livro imantado em memória comprada ao preço da edição desejada, a mercadoria, nesse caso – senão no de todos os livros –, na transação preserva, proveniente do desmonte da biblioteca, um roubo: o volume que escapa à coleção de livros feita ao longo de uma vida, desmantelada pela família, viaja empacotado, morto por ora, para, roubado à biblioteca de partida, manter-se à espera do leitor de olhos cúmplices na outra biblioteca, a de chegada. Uma tradução.

Talvez não haja leitura sem roubo, uma poética do olhar textual – aqui falta a palavra que nomeie o olho-enquanto-lê, o olho-para-o-texto. Para mau entendedor, a arte contemporânea é exemplar, a não ser para quem se preocupa em saber do que se trata arte. Pois lembro do trabalho que, em 2007 (foi o ano do falecimento de Jacques do Prado Brandão, soube-o depois), publicou-se, em forma de livro que, intitulado Sebo, facsimilou restos encontrados soltos entre as páginas de livros comprados em sebos: notas fiscais, fotografias, fichas catalográficas, pétalas, papel de bala, bilhetes, comprovante de votação, panfletos publicitários, rótulo de cerveja, rascunho de soneto, aposta em loteria. Livro composto por restos de livros anexados por leitores e roubados às páginas fechadas pelos futuros leitores do livro comprado no sebo – o futuro leitor faz o livro, é autor. Sebo, livro de restos, é, por isso, um livro de roubos do que foi esquecido (achado não é roubado, diz-se), impresso entre as páginas do livro impresso; do que foi esquecido como espelho do livro, impresso sobre impresso, ainda que pétala – que, nesse caso, vira superfície impressa por pregnância de tinta, por mera proximidade. Pois é como se os livros se compusessem de memória esquecida, esquecida, a princípio, pelo autor nas páginas impressas – leio o que o autor esqueceu nas letras – e, a reboque, pelo leitor das páginas impressas. Ao leitor mais descuidado de todos, a autoria. Ao leitor que esquece restos de página entre as páginas do livro, a homenagem, por Marilá Dardot e Fabio Morais, neste Sebo. Ao melhor leitor de um livro, o brinde epigrafado em Sebo: “que tout, au monde, existe pour abourtir à un livre” – e preservo, com alegria, o r intrometido ao verbo, fonema esquecido em meio ao aboutir e que acabou publicado.

Pois o meu roubo, assinado “Jacques do Prado Brandão / 6/4/54 / Belo Horizonte”, volta e meia aparece, como que autenticado pelo testemunho, nas palavras do escritor Silviano Santiago, ainda mais quando é o nome, Jacques, que serve de isca à memória para recompor o amor à primeira vista, excesso do olhar textual, quando o personagem Zeca, na primeira vez em que dirige, em Mil rosas roubadas, a palavra ao narrador, lembra-lhe: “– Bela coincidência! A gente se viu lá no Clube de Cinema no sábado à noite. Está lembrado, não? Você estava tão entretido depois do filme, de papo com o Jacques, que nem quis atrapalhar a conversa.” Como leitor, estou à cata de coincidências, não exatamente de verdades, pois é também o nome Jacques que aparece no depoimento que o escritor, em 16 de novembro de 2010, concede ao público de Curitiba, publicado na edição 128 do Jornal Rascunho:

Eu não era um homem da escrita. A escrita não teve importância para mim. Eu fui procurar a escrita com esse mentor, o Jacques, no momento em que só a imagem já não me era suficiente. Eu queria pensar de uma maneira que não fosse através do cinema e das imagens. O Jacques me emprestou três livros que foram importantíssimos para mim. O “The ABC of reading”, de Ezra Pound; “Páginas de doutrina estética”, de Fernando Pessoa, e “Os moedeiros falsos”, de André Gide. Confesso que não entendi estes três livros. Mas acho que foram muito importantes porque o Jacques estabeleceu para mim o patamar do que era literatura: “Isso é literatura. Se você não compreende o que é isso, você não compreende o que é literatura. Você terá que subir até esse patamar para entender o que é literatura”. A partir daí, não parei de ler.

Jacques, a sua presença, os empréstimos, os papos, a amizade, instituiu o valor de uma palavra no vocabulário do escritor: “Isso é literatura”. Em abril de 1954, quando Jacques assina, a lápis, o volume de capa dura azul Música do Parnaso, de Manuel Botelho, que tenho comigo, o escritor estava com 17 anos. Não sei se o leu de empréstimo à época: não há restos, anotações, pétalas, nada, que possa indicar a leitura, mas o livro pertencia à coleção, à mesma coleção da qual saíram outros três livros que estabeleceram, num ato de fala, a semântica de uma vida: “Isso é literatura”. O que “Isso” nomeia são, novamente, restos de uma trajetória, rastros – os tais livros do tal escritor, como este Mil rosas roubadas. O que “Isso” nomeia é uma secreção, depositada com os anos em algum canto do coração, o órgão que mantinha vivo o amigo Zeca no quarto de hospital, o corpo suspenso pela maquinaria de fios e tubos da medicina, incurável. A hipótese se elabora, como quem escarafuncha maneira de não perder o texto do amigo, ainda que este estivesse depositado no mais secreto do seu corpo, secreção perdida no coração e sobre a qual, ao microscópio suposto, o narrador confabula: “teria divisado na superfície a célula mais resiliente da vida, aquela que ele quis neutralizar ou negar tantas e sucessivas vezes no passado”. Há – isso é literatura – uma perda insuturável, mas há – isso é literatura – um desejo de “neutralizar ou negar” aquela célula, uma que seja entre tantas incontáveis. O que “Isso” nomeia é, antes, a procura pela secreção, pela célula que resta em sua plasticidade, por reconectá-la a outra célula que reste, ainda que inventada por quem a procura, e a outra e a outra, num tecido, texto que, com sorte, componha um organismo e, nele, a memória insuturável, a biografia tecida sobre a hipótese da secreção, que só costuro, agora, com minhas secreções, tecido liquefeito, já que sobrevivi ao amigo, como o leitor sobrevive ao escritor.

Quando leio no desenho do lápis “Jacques do Prado Brandão / 6/4/54 / Belo Horizonte” na folha de guarda das obras do primeiro escritor brasileiro, sei que me aguarda na biblioteca um olhar para o texto exigente da nomeação: “Isso é…”. Pelo desenho das letras de Jacques, roubo um fragmento de memória do escritor, que conheceu a assinatura, e procuro, nele, aprender que o olhar para o texto abisma-se sobre “duplo vazio”, o da memória, o do esquecimento; que as letras são impossíveis ao olhar, mas ao mesmo tempo tão indiferentes à leitura. Pois é preciso que haja memória para haver esquecimento, e é preciso que haja a língua para não haver, por ora, durante a leitura, nem memória nem esquecimento. E, durante a leitura, sobre duplo vazio, costura-se uma aventura, oportuna diante da secreção de memória do amigo, a aventura do livro que sobreviva à inscrição “Isso é literatura” – a sua chave de ignição, os fios e os tubos que mantêm pulsando o músculo, o seu combustível, isso não há que nomear, pois não há. Quando leio no desenho do lápis “Jacques do Prado Brandão / 6/4/54 / Belo Horizonte” na folha de guarda das obras de Manuel Botelho de Oliveira, poeta barroco, lembro do roubo que cometo a cada vez que começo um livro, e lembro, sobretudo, da lição de roubo que a literatura de Silviano Santiago inoculou neste olhar para o texto. Mil rosas roubadas nasceu, em alguma medida, com a assinatura de Jacques do Prado Brandão, que tenho comigo.

Luiz Guilherme Barbosa é crítico literário. Doutorando em Teoria Literária pela UFRJ, é professor do Colégio Pedro II e colaborador do Jornal Rascunho.