“Rossellini é o cinema”, costumava dizer François Truffaut. “Sem Rossellini não se pode viver”, brada o cineasta e roteirista Gianni Amico numa cena de Antes da revolução (1964), de Bernardo Bertolucci. Para o crítico André Bazin, Rossellini é um dos fundadores do cinema moderno, ao lado de Orson Welles. “Ele subverte a estética da ilusão pela estética da matéria”, sintetizou Glauber Rocha.

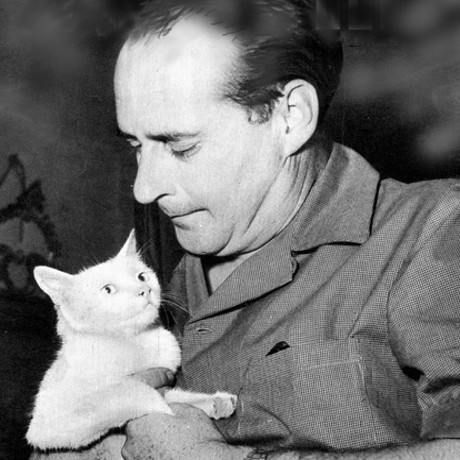

A essas vozes entusiásticas seria possível acrescentar incontáveis outras, de várias gerações. O italiano Roberto Rossellini (1906-77) é uma figura central da história do cinema, sob qualquer ponto de vista. Sem ele não haveria neorrealismo, nem Nouvelle Vague, nem Cinema Novo. Daí a importância da mostra de filmes do cineasta em cartaz no Cinesesc, em São Paulo, até 5 de junho.

É uma seleção enxuta (cinco longas de ficção e um documentário), mas representativa das principais fases e faces da obra do diretor. Estão presentes três marcos do neorrealismo – Roma, cidade aberta (1945), Paisà (1946) e Alemanha ano zero (1948) –, dois filmes da “fase Ingrid Bergman” – Stromboli (1950) e O medo (1954) – e o singular documentário Índia: Matri Bhumi (1959).

Fascismo e neorrealismo

Rossellini começou sua carreira ainda sob o fascismo, graças a sua proximidade com Vittorio Mussolini, filho do Duce, mas encontrou seu universo e sua linguagem na Itália da Libertação, que saía dos escombros da guerra depois da queda do regime.

Nascia o que se convencionou chamar de neorrealismo, prefigurado por precursores como o Jean Renoir de Toni (1934) e o Visconti de Ossessione (1942): os pobres e marginalizados como protagonistas, filmagens na rua sem grande aparato de produção, atores não profissionais ou semiprofissionais, abandono da dramaturgia e da decupagem convencionais. “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, o slogan cinemanovista atribuído a Glauber Rocha (mas formulado, segundo consta, por Paulo Cezar Saraceni), poderia ter nascido ali.

Diferentemente da abordagem de outros companheiros de movimento, como De Sica e Zavattini, o realismo de Rossellini é mais interrogativo que analítico, mais espiritual que social ou político, embora seu campo de observação sejam as relações humanas em contextos sociais e culturais precisos. Mais do que as classes, os partidos ou as ideologias, interessa a Rossellini o indivíduo como ser moral, em seus embates com as constrições materiais e culturais que o cercam.

O curioso é que seu filme mais famoso e canônico, Roma, cidade aberta, contradiz em grande medida esse seu preceito, ao aplainar ambiguidades e contrastar de modo um tanto chapado os dois lados em confronto: os nazistas que ocupavam Roma e os membros da resistência. Realizado no calor da hora, com algumas cenas documentais filmadas clandestinamente ainda durante a ocupação, talvez fosse inevitável essa polarização. Afinal, como relativizar “o outro lado” quando esse outro lado é o horror nazista?

De todo modo, essa simplificação melodramática e catártica é um ponto vulnerável do filme, e Luis Buñuel chegou a escrever em suas memórias: “Detestei Roma, cidade aberta, de Rossellini. O contraste fácil entre o padre torturado na sala contígua e o oficial alemão que bebe champanhe com uma mulher sobre os joelhos me pareceu um procedimento repugnante”. Cabe lembrar, porém, que Buñuel também repudiava o Guernica, de Picasso, e toda arte explicitamente militante.

Histórias à margem

Muito mais complexa e sutil é a abordagem de Paisà, que desdobra seis episódios em torno da luta pela libertação da Itália, entre 1943 e 1945, de acordo com uma progressão cronológica e geográfica: começa com o desembarque dos aliados na Sicília e vai subindo para o norte: Nápoles, Florença, Roma, vale do Pó.

Nesse vívido e fascinante conjunto de histórias, protagonizadas por prostitutas, soldados americanos, meninos de rua, contrabandistas e guerrilheiros, resplandece plenamente o humanismo radical de Rossellini. O que importa ali não é tanto encenar o confronto político-militar, mas mostrar como agem, sofrem, se viram e se divertem indivíduos concretos confrontados com situações extremas. É um dos filmes mais belos já feitos. Aqui, um trecho significativo do episódio napolitano:

Na mesma linha, mas excluindo o humor solar mediterrâneo que atenuava a dureza de Paisà, Alemanha ano zero é o terrível retrato da luta pela sobrevivência de crianças abandonadas na Berlim destruída pelos bombardeios. Uma visão seca, desprovida de qualquer sentimentalismo, da infância entre os escombros do mundo.

Stromboli inaugura esplendidamente a parceria entre Rossellini e Ingrid Bergman, com quem ele viveu um rumoroso e duradouro romance, que escandalizou a moralista Itália católica e a não menos moralista indústria hollywoodiana, pois ele a engravidou quando ambos ainda eram casados com outros cônjuges.

Busca espiritual

Fofocas à parte, Stromboli marca o início de uma busca mais marcadamente existencial, ou mesmo espiritual, do cineasta. O ponto de partida é simples: no imediato pós-guerra, num campo de refugiados, uma lituana (Ingrid Bergman) conhece e se casa com um ex-soldado italiano e vai morar com ele em sua aldeia de pescadores numa ilha dominada pelo vulcão Stromboli.

O atrito entre as aspirações da moça e o ambiente moral claustrofóbico da aldeia é a face visível de uma inquietação mais profunda, metafísica, em que o próprio vulcão acaba por assumir uma dimensão mítica, emoldurando a trajetória de expiação e redenção da protagonista. Não por acaso, a última palavra dita no filme é Dio. O cristianismo de Rossellini, latente desde sempre, se tornaria cada vez mais explícito a partir de seu longa-metragem seguinte, Francisco, arauto de Deus (1950), infelizmente ausente da mostra.

Mas o cristianismo do cineasta é um cristianismo imanente, sem dogmas, que aposta na liberdade do indivíduo, na tolerância absoluta e na alegria da vida carnal. É esse espírito que anima, por exemplo, o belíssimo documentário Índia: Matri Bhumi, que entremeia um painel das diversas paisagens físicas e humanas da Índia com pequenas histórias envolvendo personagens comuns de várias idades e condições sociais, interpretados pelos próprios moradores locais. Aqui, o início do filme, em Bombaim:

Nessas histórias aparentemente singelas está sempre pulsante a tensão entre a realidade material dos indivíduos e sua necessidade espiritual. Um país como a Índia, com sua estonteante diversidade de culturas, seus vertiginosos contrastes entre tradição e modernidade, é um campo privilegiado para a curiosidade inesgotável de Rossellini diante de tudo o que faz parte da experiência humana. E não apenas humana: uma das histórias mais comoventes e divertidas do filme é a de uma macaquinha domesticada cujo dono morre de repente, forçando-a a ir sozinha à cidade e “arrumar emprego” numa feira de atrações.

Depois desse documentário, ou semidocumentário, que contou com a colaboração de sua última mulher, a indiana Sonali Das Gupta (outro escândalo), Rossellini faria ainda pelo menos um grande filme de ficção, De crápula a herói (1959), e depois trocaria progressivamente o cinema pela televisão, passando a realizar séries e telefilmes históricos ou dedicados a importantes filósofos (Sócrates, Pascal, Santo Agostinho, Descartes…). Mais do que um grande cineasta, Rossellini foi um grande pensador do cinema e da vida, um homem para quem “as ideias geram imagens”. Algumas das mais preciosas dessas imagens estão agora na tela do Cinesesc.