Não é toda semana que entram em cartaz novos filmes de três grandes autores em plena forma, como está acontecendo bem agora, com Roman Polanski (Baseado em fatos reais), Hong Sang-soo (O dia depois) e Kiyoshi Kurosawa (Antes que tudo desapareça). Cada um com sua poética pessoal e intransferível, eles ajudam a iluminar o desconcerto do indivíduo dentro de um mundo enlouquecido e esfacelado.

Comecemos por Polanski. Delphine Dayrieux (Emmanuelle Seigner), romancista de sucesso, acaba de lançar seu novo livro e entra na fase de insegurança e crise de criatividade que costuma ocorrer nessas ocasiões. Na própria tarde de autógrafos, conhece Elle (Eva Green), uma jovem ghost writer de biografias de personalidades (apresentadoras de TV, políticos, esportistas). Em pouco tempo, as duas se tornam íntimas e Elle passa a ser uma espécie de secretária e conselheira de Delphine.

Quando Elle vai morar no apartamento de Delphine, é Polanski que se instala em seu elemento: as relações de dominação em que se mesclam sedução, insegurança, vontade de poder. Um mundo em que perversão e perversidade são quase sinônimos.

No jogo que se estabelece entre as duas mulheres, uma acredita estar se servindo da outra como alimento para o seu trabalho. Logo o jogo se desequilibra em favor da mais jovem, sobretudo quando um acidente torna limitados os movimentos de Delphine, reproduzindo uma situação análoga à do clássico O que terá acontecido a Baby Jane?, de Robert Aldrich, conforme notaram vários críticos. Mas poderíamos nos lembrar também de Lua de fel, do próprio Polanski, estrelado aliás pela mesma Emmanuelle Seigner, só que em papel invertido: lá ela era a manipuladora, aqui a manipulada.

Neste filme baseado em livro homônimo de Delphine de Vigan e roteirizado por Olivier Assayas em conjunto com o próprio Polanski, há ecos de outras obras do diretor franco-polonês: a dissolução da identidade de O inquilino, as inversões de papéis de A pele de Vênus e Lua de fel, a paranoia claustrofóbica de Repulsa ao sexo, O bebê de Rosemary e O inquilino. A confusão entre o que se vê e o que se imagina, a coabitação no indivíduo de sentimentos contraditórios, a proximidade entre Eros e Tânatos, entre o afeto e a crueldade, eis um mar em que Polanski nada de braçada. Podemos imaginar o que seria uma versão sua do conto A causa secreta, de Machado de Assis.

De quebra, há a desconstrução irônica dessa ideia estúpida de que uma obra “baseada em fatos reais” tem mais valor do que a pura ficção. De certo modo, tudo é real, bem como tudo é ficção. Na frase da criança que diz “Mãe, o Luizinho me bateu” já há um recorte, um enfoque, uma leitura. Os “fatos reais”, inapreensíveis, ficaram no passado. A mentira dos filmes “baseados em fatos reais” é querer nos convencer da veracidade da sua ficção, da neutralidade do seu recorte e do seu enfoque.

O dia depois

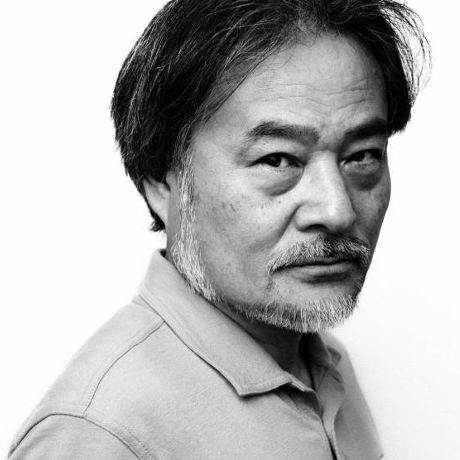

O sul-coreano Hong Sang-soo é um fenômeno. No espaço de um ano (2017) realizou três longas-metragens: o esplêndido Na praia à noite sozinha, o inédito A câmera de Claire e este O dia depois. Aqui, num preto e branco translúcido e pleno de matizes, ele expõe o drama cômico de um homem de meia-idade, Bongwan Kim (Kwon Hae-hyo), às voltas com três mulheres: sua esposa, sua amante e sua nova secretária, que a esposa enciumada julga ser sua amante.

Em poucas sequências, marcadas por longos diálogos e por um olhar quase contemplativo às reações dos personagens, Sang-soo trafega entre o humor e a melancolia com uma desenvoltura que se disfarça de espontaneidade e improviso. Consta que ele fornece aos atores apenas umas linhas básicas e depois filma pacientemente o modo como eles desenvolvem as situações, com a certeza de que algum tipo de verdade brota dessas circunstâncias. A câmera parece, ela própria, ao mesmo tempo curiosa e paciente em sua observação dos fenômenos.

Como escrevi aqui quando o filme foi exibido na Mostra Internacional de São Paulo do ano passado, em O dia depois o cineasta parece aproximar sua contemplação do cotidiano à maneira de Ozu da graça anedótica dos “contos morais” de Eric Rohmer. O resultado é uma experiência encantadora e única.

Antes que tudo desapareça

Na variada e robusta filmografia do japonês Kiyoshi Kurosawa, há um motivo que de quando em quando se repete: a ideia de uma força oculta que se apossa dos indivíduos e os transforma naquilo que não são, fazendo-os cometer atrocidades.

Em filmes como A cura e Creepy, criminosos se apossam, por meio de algum tipo de hipnose ou drogas, da mente de pessoas pacatas. Em Kairo e neste Antes que tudo desapareça essa possessão coletiva assume dimensões apocalípticas. Em Kairo (também chamado de Pulse), são os espíritos dos mortos que, através da internet (estávamos em 2001), passam a dominar os vivos e induzi-los ao suicídio. No novo filme, são extraterrestres que vêm à Terra e tomam a forma de cidadãos comuns para preparar a invasão do planeta e a destruição da humanidade.

A sem-cerimônia com que os três invasores assumem o corpo e a identidade de uma garota (Atsuko Maeda), um rapaz (Shinnosuke Mitsushima) e um homem casado (Ryuhei Matsuda) é a mesma com que Kurosawa transita entre vários registros, desdobrando sua narrativa de modo sempre inesperado e surpreendente.

Começando, como de hábito, por vários focos narrativos simultâneos que acabarão por se cruzar, o cineasta configura um mundo de ameaças latentes, mas sem carregar na ênfase e menos ainda na explicação, de tal modo que boa parte do medo provém justamente de não entendermos plenamente a situação. Tudo pode acontecer – e realmente acontece.

Uma das ideias mais fecundas do roteiro é a de que os alienígenas, mesmo depois de se apossar de corpos humanos, ainda estão em formação, precisando adquirir “conceitos”: família, trabalho, transporte, amor. Esses conceitos são roubados de diversas pessoas, esvaziando-as deles. Uma cena extraordinária, por exemplo, é aquela em que o homem casado vai à firma onde a mulher trabalha como desenhista e “suga” do rígido patrão a própria ideia de “trabalho”. Liberto da consciência profissional, o patrão imediatamente se converte num folgazão que sai pela empresa dançando e imitando um aviãozinho.

Multiplicado, o roubo de conceitos produz como que uma epidemia de loucos das mais variadas espécies. E aqui Kurosawa mostra toda a sua maestria no manuseio de referências díspares. Um assassinato bárbaro, logo no início, lembra a estetização do sangue, brilhante e viscoso, do gênero italiano do giallo. O caos num hospital que recebe pessoas enlouquecidas e catatônicas traz à mente o apocalipse zumbi dos filmes de George Romero. O amoralismo despreocupado dos adolescentes “alienizados” remete à crueldade sorridente e apavorante de Audição, de Takashi Miike.

O mais espantoso de tudo é saber que foi a partir de uma peça de teatro (de Tomohiro Maekawa) que Kiyoshi Kurosawa produziu essa obra tão marcadamente cinematográfica, que combina o suspense, a ficção científica, o horror, a comédia e, por último mas não menos importante, o romance. Pois o conceito que a tudo desconcerta e tem um papel decisivo no final é, quem contaria?, o do amor.