Sem cometer grande exagero, posso dizer que a nossa relação com as palavras mudou ao longo do século XX. Aprendemos, em dado momento da chamada “virada linguística”, que as palavras não representam as coisas nem podem estabelecer com elas um significado direto e transparente. Com filósofos como o Michel Foucault de As palavras e as coisas e Jacques Derrida de Gramatologia, estamos carregando, desde o final dos anos 1960, o peso dessa ruptura radical. Não bastasse isso, o psicanalista Jacques Lacan insistiu na ideia de que o inconsciente se estrutura como linguagem, nos delineando pelas palavras que escolhemos dizer e por aquelas que escolhemos não dizer.

Toda essa discussão ainda não está superada, em grande medida, por trazer em si o ponto de partida para outras rupturas, talvez ainda mais radicais. Penso, por um lado, na arte, na relação proposta pela filosofia de Giorgio Agamben entre a poesia e linguagem (“A poesia é aquilo que faz a escrita regressar até o lugar de ilegibilidade de onde provém, aonde ela continua se dirigindo”), e na última fase do pensamento de Lacan – já afastado do significante e ligado ao que ele chamou de “lalangue”. Penso também, por outro lado, na nossa estranha relação com um vocabulário predeterminado pelos dispositivos eletrônicos que “aprendem” a nossa gramática, como acontece, por exemplo, na experiência de escrita de mensagens de whatsapp.

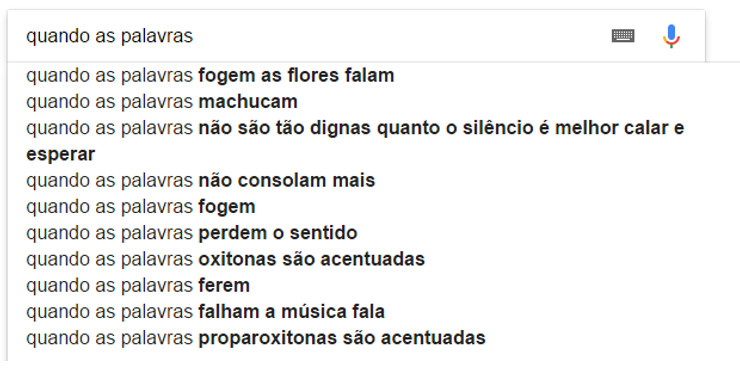

Se era verdade que a escolha de cada significante dizia alguma coisa a meu respeito, hoje praticamente posso escrever mensagens de texto inteiras em que a escolha das palavras se dá pelos algoritmos que ensinaram o sistema a repetir o meu repertório. Assim, basta começar a digitar “co…” e o whatsapp já saberá que a seguir virá o verbo “conseguir” em alguma forma de conjugação verbal (foi assim que descobri ser esse o meu verbo mais recorrente). Aos poucos, passei a poder redigir mensagens com o menor número de escolhas possível, aceitando as sugestões do sistema, recorrendo aos significantes armazenados na memória do aparelho, sem precisar com isso me implicar em novas decisões. O ato falho vai sendo, assim, substituído pelo erro do “autocompletar”. Se com Freud havíamos aprendido a “repetir, elaborar, recordar”, um século depois talvez a tríade esteja sendo superada por novas formas de submissão aos algoritmos.

Em paralelo, outro percurso da nossa relação com a linguagem exacerba a marca da ausência de sentido das palavras para transformá-las em objeto, traço, rastro, rabisco, rasura, letra, contorno, risco. É, por exemplo, a proposição lacaniana de “lalangue”, “lalíngua” ou “a-língua” (ainda não há uma tradução estabelecida para o termo), afastamento do significante em direção a uma gramática singular de cada sujeito e deslocamento do conceito de linguagem como aquilo que compartilhamos para nos fazer entender. Uma linguagem que admite nela mesma a sua impossibilidade de comunicar, o seu indizível.

Dito tudo isso, gostaria de justificar meu título: quando as palavras mudam, se modificam, se transformam, dizem elas, as palavras, muito de nós. E quando as palavras mudam, emudecem, fazem silêncio, se perdem em operações textuais automatizadas, também dizem elas, as palavras, muito de nós. Dizem talvez da nossa impossibilidade de permanecer dizendo, enunciando, elaborando. Embora possam parecer processos opostos – mudar e emudecer –, vejo um ponto de contato no qual o significado desaparece para dar lugar a outras experiências de língua, a da arte e a do dispositivo, a da poesia e a do algoritmo. Mudar e emudecer sem se perder são dois dos muitos dos desafios do mundo contemporâneo, inundado de palavras e submerso na ausência de sentido.

Este texto foi escrito sob inspiração da exposição Escritas insignificantes, reunião de trabalhos dos artistas Amanda Rocha, Ana Hupe, Karla Gravina, Khalil Andreozzi, Leila Danziger, Malu Pessoa Loeb, Nina Papaconstantinou, Rafa Eis, Rosana Ricalde e Vera Bernardes, sob curadoria de Marcelo Reis de Mello, em cartaz no Centro de Artes da UFF até o próximo domingo, 14 de maio.