Martin Scorsese realizou obras marcantes em vários gêneros, do drama de época à releitura bíblica, da comédia surrealista ao thriller, do musical ao filme de gângsteres. Mas ficará na história do cinema sobretudo por duas obras-primas incontornáveis: Taxi Driver (1976) e Touro indomável (1980), ambos protagonizados por Robert De Niro.

Taxi Driver, que volta aos cinemas brasileiros em “cópia nova” (expressão que é um paradoxo em tempos de projeção digital), não perdeu nem um pouco do frescor e da contundência. Pelo contrário, a saga suja do taxista solitário que se arvora em anjo exterminador para “limpar a sujeira do mundo” parece hoje ainda mais atual do que na época em que surgiu.

Conjunção de talentos

Foi um desses casos da história do cinema em que tudo parece ter-se encaixado à perfeição: do roteiro de Paul Schrader (o primeiro de uma profícua parceria com o diretor) à surpreendente escalação da atriz-mirim Jodie Foster como prostituta, da fotografia “quente” de Michael Chapman à música envolvente de Bernard Herrmann (a última que compôs), da ambientação noturna numa Nova York infernal à soberba atuação de De Niro.

Como em quase todo grande filme, entrelaçam-se nele várias dimensões: a psicológica, a política, a social, a moral e, em última instância, a espiritual. Uma visão de mundo e, ao mesmo tempo, uma visão de cinema.

É curioso que essa ambígua e inquietante parábola tenha resultado da parceria entre dois homens marcados por uma profunda formação religiosa: o calvinista Schrader e o católico Scorsese. Desde as imagens dos créditos de abertura – um táxi amarelo emergindo lentamente da bruma e das trevas – sabemos que o drama que acompanharemos se desenrolará ao mesmo tempo numa cidade muito concreta – a Nova York dos anos 1970 – e num outro território, que pode ser chamado de metafísico, moral ou espiritual.

Como em vários filmes de Scorsese, trata-se de uma descida aos infernos seguida de uma redenção irônica e duvidosa. No caso, sem querer estragar surpresas (afinal, a obra tem 41 anos de idade), a queda é de um jovem ex-fuzileiro naval, Travis Bickle (De Niro), que não consegue dormir e, por isso, emprega-se como taxista no período noturno. Ignorante, sem perspectivas, movido por confusos conceitos patrióticos e religiosos, ele se enoja com a “escória” que povoa as ruas nova-iorquinas, apaixona-se por uma assessora de senador (Cybill Shepherd), tenta salvar uma ninfeta da prostituição e das drogas.

Profético

Visto retrospectivamente com os olhos de hoje, Taxi Driver impressiona por sua qualidade profética, por ter detectado em seu contexto histórico pulsões e neuroses que só fariam crescer nas décadas seguintes: a alienação do indivíduo urbano bombardeado por mensagens político-publicitárias; o apelo fácil do moralismo repressor, da xenofobia, do racismo; a tentação da justiça com as próprias mãos, ou antes, com as próprias armas; o culto às celebridades, sejam políticos, esportistas ou assassinos psicopatas.

O mais interessante é que não é um filme perfeito, no sentido de obra precisa, “redonda”, sem desequilíbrios ou pontos sem nó. Há uma deliberada “sujeira” na incorporação de elementos casuais da vida urbana, e um desajuste estético flagrante entre as cenas diurnas e as noturnas. O próprio Scorsese, em entrevistas posteriores, reconheceu como discutível a opção de abandonar em alguns momentos o ponto de vista do protagonista – por exemplo, numa conversa entre funcionários do comitê de campanha do senador, ou no diálogo íntimo entre a prostituta mirim e seu cafetão (Harvey Keitel).

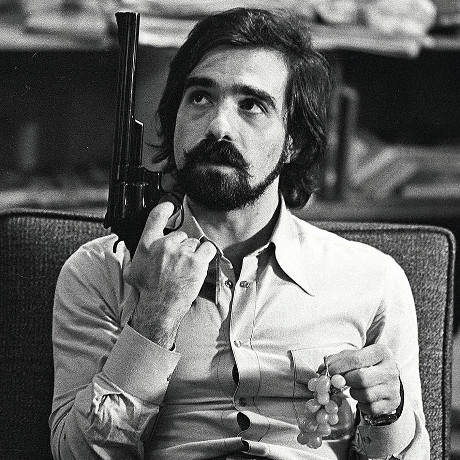

O diretor aparece em cena duas vezes: a primeira numa breve cameo appearance à maneira de Hitchcock, como um cabeludo meio hippie na calçada por onde passa, vaporosa, a personagem de Cybill Shepherd; na segunda, ele é o passageiro engravatado que vai de táxi até o prédio onde sua esposa está com o amante negro. Esta última participação – que se choca com a primeira – foi uma solução de última hora, pois o ator escalado teve problemas de saúde e o próprio Scorsese precisou substituí-lo. Sua atuação é passável.

Chama a atenção também, a par da atualidade do tema e da abordagem, a inventividade de certas soluções de mise-en-scène e construção visual, como na sequência em que Travis chega à garagem de táxis e a câmera se afasta dele, num giro de 180 graus pelo ambiente, para depois reencontrá-lo em outro ponto. Em várias outras passagens há esse movimento de afastamento e aproximação ao protagonista, construindo uma espécie de “discurso indireto livre” análogo ao da literatura. Nesse aspecto, talvez a narração em off por Travis seja uma redundância desnecessária, uma muleta dispensável – apesar do sugestivo tom de filme noir que ela introduz.

Sequências antológicas

Algumas sequências ficaram célebres: Travis falando sozinho diante do espelho (“Are you talking to me?”), o banho de sangue final nas escadas e corredores de um hotel sórdido e mal iluminado, o lento plano em câmera alta, vertical, revelando o que restou da apoteose de violência.

Se em sua época o filme recebeu leituras apressadas e burras, que viam seu protagonista como um herói vingador da estirpe de Dirty Harry ou do Charles Bronson de Desejo de matar, hoje fica mais clara a visão ao mesmo tempo crítica e compassiva da dupla Schrader/Scorsese: compaixão pelo personagem em sua solidão e alienação, crítica incisiva à sociedade que produziu – e continua produzindo – imbecis perigosos como ele. Se Travis Bicker vivesse hoje, certamente seria eleitor de Donald Trump – ou de Jair Bolsonaro.