Da última vez, prometi que na carta seguinte, esta aqui, tentaria reproduzir a experiência olfativa e epidérmica da minha São Paulo dos anos 1950, durante a chamada primeira infância.

Entre cantos e chibatas – conversa com Lilia Schwarcz

A convite do Blog do IMS, a antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz analisou uma série de imagens que retratam o negro na sociedade brasileira e pertencem ao acervo do Instituto Moreira Salles. São fotos sobretudo do século 19, reveladoras de contradições de um período em que o Brasil teve fotógrafos de objetivos distintos, que vão da criação de uma imagem apaziguadora da escravidão ao levantamento amplo das diferentes funções dos escravos até a Abolição.

Cartão-postal de sempre

Mas esse texto, essa carta não vai só para você; o suporte dela chega a ser insuportável de tão grande. Imaginar que alguém possa estar me lendo no Polo Norte me dá, juro, uma aflição danada, uma agorafobia que não combina com meu modo de ser, com o que sei escrever, pois o poema moderno, só muito raramente é sinfônico, sua música é de câmara, ouvida geralmente, por audiências pequenas.

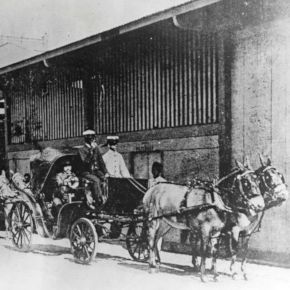

O Brasil visto por Landseer – quatro perguntas a Leslie Bethell

O IMS de São Paulo apresentou a exposição Charles Landseer: desenhos e aquarelas de Portugal e do Brasil – 1825-1826. É a maior exposição individual das imagens feitas por Landseer, considerado um dos mais importantes artistas que visitaram o Brasil nas duas décadas posteriores a 1808. A curadoria é de Leslie Bethell, que respondeu a quatro perguntas do Blog do IMS.

O Rio proustiano

Se é assim, meu proustiano do coração, vamos às reminiscências. Tento recuperar as lembranças de minha primeira chegada ao Rio. Eu tinha oito anos. Viajamos no Ford 1953 cujo apelido familiar era: William.

Haruo Ohara e as lavouras do Paraná

Este vídeo traz imagens de arquivo das famílias do fotógrafo Haruo Ohara, cujo acervo está sob a guarda do IMS, e de Hikoma Udihara, um dos pioneiros da imigração japonesa no Paraná. Udihara ajudou a viabilizar o estabelecimento de muitas famílias japonesas no Paraná, entre elas a família Ohara.

Casquete de lã – Por Armando Freitas Filho

clique aqui para ver a carta anterior

Pois é, Ri. Como escrever cartas agora? Tenho a impressão de que escrevi no último fim de semana todas as cartas possíveis, todas as cartas do mundo, só que conversadas. São cartas na fase oral.

Quando você chega aqui em casa, sinto que, enfim, chegou em casa. Depois de saracotear por toda a parte (às vezes fico monitorando pelo telefone), você chega em casa para descansar um pouco (afinal, até os globe-trotters descansam) e por o dia a dia em dia. Eu podia falar, sem forçar, que, quando chega, você também não para de chegar. Já conheço o seu toque de campainha, curto, seguido imediatamente da abertura do ferrolho do portão, que você sabe onde fica, e que a placa CÃO FEROZ é retórica pura, está lá para constar. Não há nem mesmo um cão rotineiro; pode haver alguma ferocidade velha conhecida, que no fundo é amiga, mas salgada, uma ferocidade defronte do espelho, que cessa quando não se fica parado diante dele, mas vamos, os dois, os três, os quatro, com as nossas famílias, para o outro lado para nos enxergarmos sem narcisos e passamos a esmiuçar não as aparências, mas as nossas essências com uma delicadeza firme, com uma taxa irrelevante de complacência, espaço necessário para uma festinha no rosto, um segurar na mão, um suspiro fundo que, em mim, é habitado pelos que não estão aqui: por simples ausência, vou logo dizendo, para ninguém pensar que esse viciado em dramas na veia, está pegando pesado, está pegando a mão do outro para não se afogar, está querendo pegar a mão que não existe mais.

Como você sabe, para este viajante contrariado, este viajante confinado, com o escritório na cabeça, no mínimo, qualquer cidade só existe através das pessoas amigas que vivem nela. Para mim, “a mais completa tradução” de Sampa é a minha Rita, que não é aquela que o cantor canta, mas é exatamente você, para quem eu conto, o bem, o mal, o talvez. Não me esqueço da sensação de orfandade que senti, há alguns anos, quando aterrissei, desengonçado como sempre, aí, e, ainda segurando a mala, telefonei: ninguém respondia, nem a Sula!!!! Liguei para sua mãe e D. Cecília me disse que você estava de mudança para a sua casa atual, que o telefone ainda não tinha sido instalado e ela não tinha o endereço novo. O celular não tinha nascido, é bom lembrar. Papagaio! Eu me senti perdido em cima do carpete impecável do Crowne Plaza, com sua geladeira com o costumeiro ronco do abominável homem das neves; se você estivesse, ao menos telefônica, teria me dito o truque que um espertinho lhe ensinou: desliga da parede! Cumpre avisar aos navegantes, para os que sofrem noturnamente com esse monstro embutido nos quartos de hotel, contudo, que esse recurso só funciona bem com certas geladeiras, pois em noite longínqua em Ouro Preto causou uma inundação no quarto de quem não sabe nadar.

Me ocorreu outra lembrança paulistana até o talo: almoçávamos Cristina, eu e o Reinaldo no Spot; conversa vai, conversa vem, cismei que queria comprar uma casquete de lã pied de poule, igual a de Antonio Candido. Quem sabe se com uma casquete como a dele na cabeça, eu poderia tirar uma casquinha pelo menos e pensar que pensava algo de parecido com o que ele pensa? Iludir-se, ou fantasiar é um bom remédio, para quem é abstêmio e hipocondríaco, como eu. Fomos às compras, atravessamos, a pé, a cidade até o centro “velho”, que meu pai gostava de visitar quando ia a São Paulo. O comércio antigo, as casas tradicionais old fashion, o lanche no Mappin, os belos anúncios pintados na empena dos edifícios, um cheiro de carvão, de café, alguma coisa assim, preta, ou de ferragem boa como as da Estação da Luz, onde eu tinha chegado dois dias antes no fabuloso e inesquecível trem noturno de aço, se não estou em erro, da marca Budd, inglês, estalando de novo, prateado, com suas estações que passavam ou paravam rente à minha cama em plena madrugada fria, que sentia colando minha testa na vidraça ampla da janela da cabine. Experimentei, então, sensações contraditórias, que perdurariam se me fosse dado hoje uma viagem igual: um misto de medo e proteção, de intimidade incompreensível e imprópria com as figuras nubladas que ficavam para trás. Na verdade, era uma classe de pessoas olhando do lado de dentro para outra, do lado de fora, através das suas perigosas diferenças. Depois, o mês de férias de julho na casa amiga da Alameda Nothman ao lado do Palácio dos Campos Elíseos, onde um dia minha bola de couro número 5 caiu e o chauffeur (assim mesmo, em francês) a devolveu com um grito alegre. Mais tarde, sério, de quepe, terno e gravata, apareceu no volante de um carro preto (um Rolls Royce?) com o governador gordo chamado Adhemar de Barros, escarrapachado, no banco de trás. Fiquei surpreso ao ver como ele era vermelho, parecendo suar mesmo no frio. Nessa casa fiquei enfurnado (eu tinha 13 anos) quase o mês todo lendo a coleção da Seleção Reader’s Digest, encadernada em vermelho vinho, desprezando todos os passeios oferecidos. No dia da volta ao Rio, joguei uma bolinha de papel dentro da bacia de alabastro do lustre da sala. Quando voltasse ia conferir se ela ainda estaria lá. Nunca voltei. Mas até hoje gosto de imaginar onde estará aquele lustre, aquela luz baça, amarelada, como convém para iluminar a lembrança de dias antigos. Não creio que o lustre se perdeu (a bolinha, sim), porque era uma peça portentosa, coisa que vai longe dentro de uma família, se acendendo e apagando.

A digressão foi longa como a nossa travessia em busca da casquete. Cristina estava exausta, mas Rei e eu, cruéis, só sossegamos quando a encontramos numa velha chapelaria que guardava no ar um cheiro bom de brilhantina e lã. Não a usei de pronto, pois o dia estava quente. Só sei que, por dois ou três dias, torci por um frio siberiano que não soprou. De volta ao Rio, não a usei uma vez sequer. Aqui ela não funcionaria a contento, e eu tenho que manter, a todo custo, a ilusão e a fantasia que me fez comprá-la, mesmo se o preço for o de não usá-la nunca. Aquela casquete, para mim, é São Paulo, é Antonio Candido entrando numa tarde de inverno na livraria francesa. Mas um dia, quem sabe, não ouso e a uso aí, como uma homenagem a ele? Homenagem a um homem a quem sempre devemos tirar o chapéu.

Pelo que escrevi acima vejo como é diferente a visão que um tem da cidade do outro. É natural que seja assim: você já veio ao Rio n vezes e continuará vindo e eu só fui a São Paulo, umas vinte, se tanto, e se conseguir dobrar a frequência será muito. Não posso ter esse seu amor de apache pela cidade em si, como coisa sua, embora a sua mirada não deixe de ter uma curiosidade de turista, de quem não tem o mar à mão.

Mas, como bem me disse Cristina, esse punhado de lembranças tão particulares que interesse poderá ter no mundo apressado dos blogs? Só me resta ir freando aos poucos o motor proustiano “de quinta”, e agradecer o seu belíssimo poema que restaura, como um filme que volta para trás, o nosso Santos Dumont, a nossa aterrissagem nele, tão de acordo com o ar da cidade, com a baía mais bonita do mundo. Para mim, abrir a porta do avião era abrir a porta de casa, na Urca, pegar o jornal e ir lê-lo na praia do Forte, onde Estácio de Sá fundou a cidade, a 400 e poucos passos de onde moro, com a Rua São Sebastião, a primeira do Rio, costeando o morro Cara de Cão. Por fim, gosto de pensar que sua intimidade com o Rio nasceu da nossa intimidade, na sua hospedagem no quarto que eu chamava o “recreio dos bandeirantes”, com a “unha” do Pão de Açúcar encravada no jardim, assim:

URCA

para Cri

em casa No quintal, abrupta, primária

a rocha aflora – é o pé no chão

do Pão de Açúcar, pronto, sentido!

Sentinela batendo no céu, em continência.

Parado, atrás da casa, equilibrado

para não dar um passo a mais, para não pisar

na vida do pequeno jardim, no bosque de ráfias.

na rua Cheiro de chão de cerâmica molhada

e de grama recém cortada rente.

O mar sempre beirando as pedras, mas

às vezes, raro, em ressaca, no paredão.

O rumor arranhado das folhas secas na rua

a nota só, aguda, repetida, retomada

do rap ardente da trilha das cigarras

e a percussão breve das amêndoas

quando caem na calçada, e meio abaulada

quando batem no teto e no capô dos carros.

Beijo de um carioca da gema, para uma clara carioca. Armando.

Casa Walther Moreira Salles

Projetada em 1948, a casa do embaixador Walther Moreira Salles (hoje sede do Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro) foi inaugurada em 1951. Situada no alto da Gávea, em um terreno com aproximadamente 10 mil metros quadrados, e em meio a uma exuberante mata atlântica (floresta da Tijuca), é um autêntico palacete moderno – também herdeiro das tradicionais “casas de chácara” cariocas, como a residência Raimundo Ottoni de Castro Maya (1954-1957).

O Rio não para de chegar

Engraçado te escrever uma carta dias depois de ter conversado tanto tanto com você e Cri, aí no Rio, do nosso jeito: na copa enquanto o molho apurava no fogão, a portas fechadas, depois passando para a sala de jantar, e a de “visitas” – estranho a permanência desse nome no espaço mais generoso da casa, mas não aceito chamá-lo de living – e ainda na calçada à espera do táxi, perto do cocô do cachorro, até os 47 minutos do segundo tempo.

O Twitter é expressionista – quatro perguntas para Beatriz Sarlo

A professora, escritora e crítica literária argentina Beatriz Sarlo, de 69 anos, é uma das intelectuais públicas de maior projeção da América Latina. Em conversa com o blog do IMS, Beatriz falou sobre os principais modelos dessas redes, sobre o uso da internet durante a campanha de Barack Obama, em 2008, e sobre e relação entre a web e o surgimento de novos escritores.