Chegar numa cidade é, antes de tudo, aprender a vê-la. É uma educação do olhar. E Hanói não é uma cidade fácil de ver: é confusa, barulhenta, escura, a arquitetura é fragmentada, as ruas são estreitas, os prédios ainda mais, e você tem a sensação de que será atropelado a qualquer momento por uma moto – o número mais comum é o de dois milhões para sete milhões de habitantes, mas eu acredito que sejam mais motos. Todo mundo parece não só ter uma moto, mas também ser a própria moto.

O Oscar na contramão

Não poderia haver dois filmes mais diferentes entre si. Mas, cada um à sua maneira, dois concorrentes ao Oscar trafegam ostensivamente na contramão de Hollywood. Falo do franco-americano O artista, indicado em dez categorias, e do iraniano A separação, que disputa o prêmio de filme estrangeiro.

Vidas secas – conversa com Walnice Nogueira Galvão

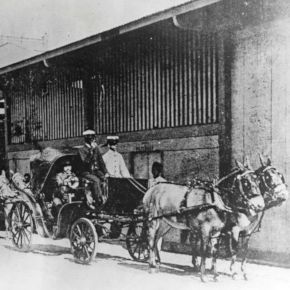

No acervo de fotografia do Instituto Moreira Salles encontram-se imagens relevantes do sertão de Minas Gerais e do Nordeste brasileiro. A convite do blog do ims, a professora Walnice Nogueira Galvão – especialista em dois escritores que retrataram a geografia física e humana dessa região, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha – analisa um conjunto de fotos de Maureen Bisilliat, Alfredo Vila-Flor, Claude Santos, Jair Dantas, Flávio de Barros e Edu Simões.

Fim dos tempos: o salgadinho de estrogonofe

Clique aqui para ver a carta anterior Clique aqui para ver a carta seguinte

JP,

Também não exageremos. Pra falar a verdade, aquela conversa sobre estar “vivendo com calma” é mais reflexo de uma vontade que uma constatação empírica. Porque o perrengue não passa, meu amigo. A gente tapa um buraco aqui, abre outro na ponta de lá. Mas eu não quero transformar essa correspondência num chororô ensimesmado. Passemos a assuntos mais pungentes. Tuas aventuras orientais, por exemplo.

Caceta, meu. Você me aparece com mafiosos macauenses, limusines em fuga, venezas reinventadas, quebra-paus em esperanto ? peripécias, enfim, dignas de um Jason Bourne das letras nacionais ? e no final reclama de tédio e cansaço? Assim eu perco meu restinho de fé na humanidade. Você pergunta quando a gente vai parar de discernir o que é real do que é cópia, mas eu só consigo pensar que o futuro já chegou, que é questão de minutos pra que o fim dos tempos deixe de cerimônia e arrombe a porta de vez. Taí o salgadinho de estrogonofe que não me deixa mentir.

A luta continua, enfim, e aqui eu sigo em meus obstinados esforços de integração. Semana passada estive com uns colegas de curso no Duke of Perth, um pub escocês cuja carta de uísque é mais intrincada que o Mahabharata e que às sextas oferece um all-you-can-eat de fish & chips que é simplesmente brutal. Meus colegas, quando devidamente calibrados, mostram-se pessoas afáveis e carinhosas, e por uns momentos tenho a impressão de que eles não são tão diferentes de nós quanto aparentam. Existe uma frieza inata nos americanos, um não-me-toques que, se tem óbvias raízes puritanas, também parece ter algo a ver com os ideais nacionais de liberdade e autodeterminação ? você não encosta em mim, eu não mexo com você, cada um segue quietinho em sua caminhada rumo ao Grande Sonho Individual. É esquisito, mas tem sua beleza.

Também concluí com sucesso minha busca por um Corinthians local. Não foi fácil. Esporte aqui é profissional demais, e eu não consigo conceber paixões clubísticas sem o mínimo de amadorismo e chinelagem. Pra completar, Chicago só tem um time por modalidade esportiva, o que, convenhamos, é quase tão deprimente quanto não ter nenhum. Apenas o beisebol foge à regra, e tive que finalmente me curvar a esse esporte abominável, que sempre me pareceu uma espécie de brincadeira infantil arruinada por um legalista com TOC.

Desde o começo pareceu evidente que meu escolhido seria o White Sox, o clube da zona sul, de raízes operárias, alvinegro e popular. Mas aí descobri a história do Chicago Cubs, e todo o resto ficou pra trás. Os Cubs são os maiores perdedores da história do esporte coletivo americano. Nenhum outro time profissional, em qualquer modalidade, ficou tanto tempo sem ganhar um campeonato. São 104 anos de fila, 67 sem chegar a uma final. O curioso é que, ao contrário do que se poderia imaginar, o século de derrotas não transformou o clube num Ameriquinha. Os Cubs ainda são uma das maiores equipes do país, com uma legião de fanáticos que segue lotando estádios à espera da redenção, ciente de que esse dia pode demorar a chegar, mas disposta a se divertir enquanto isso.

A história dos Cubs é um acumulado impressionante de urucubacas, infortúnios e aflições. Tudo dá errado, sempre. Dizem que a zica começou em 1945, quando um sujeito chamado Billy Sianis foi assistir a um jogo do time acompanhado de Murphy, seu bode de estimação. Lá pelas tantas o bicho começou a feder, e Billy foi convidado a se retirar do estádio com o ruminante. Foi o que bastava pro sujeito lançar uma praga sobre o clube que, segundo os especialistas, é diretamente responsável pela inhaca centenária. Tentou-se de tudo pra reverter a mandinga. Bodes foram levados pra comer um pouco da grama do estádio; membros da família Sianis receberam convites sucessivos para jogos e celebrações; bruxos e exorcistas organizaram rituais de purificação; mais recentemente, num gesto desesperado, um fã pendurou uma cabeça ensanguentada de bode numa das estátuas que ficam na porta do estádio. Claro que nada funcionou.

Tem como resistir a uma história dessas? Se, como você bem diz, tudo no mundo parece caminhar para a imitação e o fetiche, as derrotas sucessivas do Chicago Cubs soam como uma dessas verdades inabaláveis, capazes de nos conectar com alguma coisa ancestral e permanente, além de oferecer a chance ? cada vez mais rara ? de uma experiência efetivamente compartilhada.

Tô extrapolando, eu sei. Mas vê pelo lado bom: arrumei um brinquedinho novo. Agora só me falta aprender as regras.

Grande abraço,

Chico

A neve é um casaco esplêndido e quente

A cidade está coberta de neve, oito graus negativos. Começo a ler o pequeno volume, recém-publicado em inglês, com as “Histórias de Berlim”, de Robert Walser (tradução de Susan Bernofsky, ed. New York Review Books). O escritor suíço viveu aqui entre 1907 e 1913.

Macau à flor da pele

Chico, em quantos séculos ou décadas as pessoas vão parar de conseguir diferenciar essas cópias dos prédios históricos da cidade? Até que ponto uma igreja em estilo colonial português na Ásia, como a Igreja da Sé, onde entrei e ouvi Roberto Carlos e sua cantilena religiosa pelas caixas de som, é mais autêntica do que qualquer um desses monumentos ao kitsch?

Bate-papo: Erico Verissimo e Incidente em Antares

O blog do IMS apresenta aqui a íntegra do bate-papo que o Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro realizou no dia 26 de janeiro de 2012: “Erico Verissimo e Incidente em Antares“, com participação dos jornalistas e escritores Luis Fernando Verissimo – filho de Erico – e Sérgio Rodrigues.

Clint e as armadilhas da história

“Toda história é história contemporânea”, escreveu o pensador italiano Benedetto Croce, querendo dizer que sempre enxergamos o passado com os olhos do presente. Essa ideia me voltou à lembrança ao ver J. Edgar, o novo filme de Clint Eastwood. O cineasta e seu roteirista, Dustin Lance Black, colocam em pauta uma série de temas candentes de nosso tempo: a “guerra contra o terror”, a invasão da privacidade com fins políticos, as relações de mão dupla entre o poder e os meios de comunicação de massa. É uma obra atual como poucas, em suma.

Uma versão desidratada da vida

Essa do grumo de sangue foi demais. Vai direto pro caderninho. Aliás, que belas epígrafes têm teus livros. Não posso dizer o mesmo dos meus, infelizmente. Eles tiveram dezenas de potenciais epígrafes, algumas delas bem bonitas e importantes no processo de escrita, mas na hora da edição final sempre me dá um treco e eu corto tudo. É como se a epígrafe poluísse o livro ? ou, ao contrário, como se o livro tirasse a potência da epígrafe, cujo destino ideal seria ficar boiando no éter, alheia a tudo, emitindo sinais de alta frequência como um sonar ou um golfinho. Enfim. Quem sabe um dia.

Transgressão e visibilidade

Por coincidência, os dois filmes que vi durante minha passagem recente por Bruxelas tratavam de sexo e dinheiro. E um parecia ser o desdobramento moral do outro. Shame, de Steve McQueen, acompanha a rotina de um executivo viciado em sexo, em Nova York. Sleeping beauty, de Julia Leigh, conta a história de uma jovem universitária, na Austrália, que é contratada para dormir, sob efeito de soníferos, com velhos impotentes que se servem do seu corpo desfalecido para exercitar, sem constrangimento nem penetração, o que lhes resta de fantasia.