Leia também o primeiro e o segundo texto da série sobre a 42ª Mostra de SP.

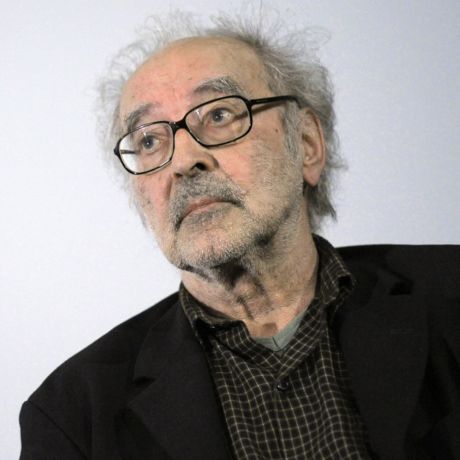

Existem cineastas talentosos e existe Godard. Não se trata de ser melhor ou pior que os outros. Goste-se ou não, o fato é que ele eleva o cinema a outro patamar, impõe outro tipo de relação do espectador com o que vê e ouve na tela e à sua volta. Seu novo filme, Imagem e palavra, exibido na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, não é documentário nem ficção, é um ensaio poético-filosófico de uma riqueza inesgotável.

Servindo-se apenas de imagens já existentes (registros documentais, cenas de filmes ficcionais, pinturas, fotos, gravuras) confrontadas umas com as outras e com os textos e músicas da trilha sonora, Godard cria uma espécie de cata-vento audiovisual que gira em torno da relação entre a história (sobretudo contemporânea) do planeta e sua reconstrução incessante pelo imaginário.

A mão e o imaginário

Não por acaso, Godard começa com a ênfase nas mãos, instrumentos do fazer, e com a afirmação repetida da palavra remake, tomada aqui não no sentido usual de refilmagem de uma obra já existente, mas na acepção literal de refazer, de “fazer de novo”, não muito distante do make it new de Ezra Pound. A imagens de dedos manuseando rolos de película seguem-se flashes de destruição: a bomba atômica, as guerras, os campos nazistas de extermínio. O que o tempo e a história destroem, o imaginário (poético, artístico, cinematográfico) reconstrói, refaz, reelabora.

Profundamente influenciado por Eisenstein e sobretudo por Vertov, Godard sabe que é na montagem que as imagens ganham significados vivos e imprevistos. Neste novo filme, a ressignificação se dá não apenas pelo reordenamento dos planos filmados e sua relação com o texto e a música, mas no interior de cada imagem, por meio de distorções cromáticas e alterações de ritmo. Nas cenas coloridas, a saturação das cores, extravasando os contornos das formas, leva quase a composições fauvistas, às vezes no limite da abstração. Nas imagens preto e branco, o alto-contraste transforma os objetos em vultos e os seres em fantasmas.

Em alguns dos segmentos, as conexões são mais evidentes, como no dedicado às viagens e deslocamentos, em que o elemento condutor/unificador é o trem, imagem cinematográfica por excelência. Do trem primordial dos Lumière aos comboios que levavam judeus para os campos de extermínio, passando pela locomotiva de Buster Keaton e pelos vagões de filmes românticos russos ou suspenses hollywoodianos, há todo um inventário desse meio de transporte e sua presença no nosso imaginário.

Em outro bloco, intitulado ironicamente “Arábia feliz”, são as representações do mundo árabe que são confrontadas com registros da história real da região, numa espécie de versão audiovisual e poética do monumental livro Orientalismo, de Edward Said.

O sentido das associações nem sempre é evidente, e jamais se fecha numa única leitura. Godard semeia provocações aos sentidos e à inteligência, e cada espectador construirá seu filme pessoal, desde que se disponha a embarcar na experiência.

Amos Gitai e Jerusalém

Por falar em trem, um dos mais belos filmes da mostra de São Paulo se passa todo no interior de um. É o novo longa-metragem do israelense Amos Gitai, Um trem em Jerusalém, que simula uma longa viagem pela linha que conecta diversos bairros daquela cidade tão central para a história humana.

É uma ideia engenhosa, realizada com frescor e precisão. Com uma abordagem falsamente documental, como se uma câmera oculta se infiltrasse em alguns vagões, vemos desfilar de tudo diante de nós: estudantes, trabalhadores, rabinos, donas de casa, turistas, soldados.

Nessa babel em movimento, fala-se hebraico, inglês, ídiche, francês, árabe, italiano, alemão. Judeus ortodoxos entoam seus cânticos sagrados, um turista francês (Mathieu Amalric) lê para o filho trechos de uma carta de Flaubert a um amigo sobre Jerusalém, um padre meio bêbado conta em italiano a parábola cristã da adúltera apedrejada, um palestino é imobilizado por seguranças por se recusar a mostrar seus documentos, um técnico estrangeiro contratado para treinar um time de futebol local dá entrevista à TV, uma típica mãe judia exorta o filho já maduro a se casar etc. etc.

Apesar do afeto evidente do diretor por seus personagens, a amarga impressão geral é de que todos falam sozinhos, que não se escutam uns aos outros. É uma viagem movimentada, triste, divertida, bela e confusa – como a vida, em suma.

Um complemento interessante para Um trem em Jerusalém é o documentário A casa, realizado por Gitai em 1980 e também exibido na atual mostra. Ali, acompanha-se indiretamente a história de Israel por meio de uma residência e de seus vários proprietários desde 1948.

Jerusalém é palco também de Os relatórios sobre Sarah e Saleem, do palestino Muayad Alayan. É a história de dois amantes, uma dona de café judia (Sivane Kretchner) e um entregador de pães palestino (Adeeb Safadi), ambos casados. Ao ter seu relacionamento clandestino descoberto, eles são suspeitos de traição pela polícia israelense e por ativistas palestinos. Um belo filme, premiado em Roterdã, que poderia se chamar “O amor nos tempos do ódio”.

Amor até as cinzas

Em seu novo longa-metragem, o chinês Jia Zhang-ke dá prosseguimento a sua observação aguda das transformações ocorridas nas últimas décadas em seu país por meio da trajetória dramática de um punhado de personagens singulares. Desta vez, a protagonista, Qiao (Zhao Tao), é a namorada de um gângster (Liao Fan) poderoso na cidade de Datong, que passa por uma rápida transformação por conta de mudanças estratégicas no emprego, na indústria e na construção civil.

Essas mudanças são sintetizadas na construção da gigantesca hidrelétrica das Três Gargantas, imagem recorrente no cinema do diretor, na passagem da exploração do carvão para a do petróleo e por signos de uma assimilação torta e atrasada de uma certa modernidade ocidental (as roupas, a música pop-brega, o consumismo hedonista). A história se passa entre 2001 e 2017 e a passagem do tempo é indicada sutilmente pelas mudanças nos modelos dos carros, das roupas e dos celulares. O cineasta utilizou imagens de filmes anteriores para compor essas transições.

É uma história de lealdade e traição, de atropelo das tradições pela força de um capitalismo voraz e predatório. Mas o que mais impressiona no cinema de Jia Zhang-ke é sua absoluta ausência de afetação e de mistificação: não glamoriza o crime, não glamoriza o amor, não glamoriza as antigas tradições chinesas. Apenas registra, com uma sensibilidade única, um mundo em mutação.

Documentários preciosos

Sobrou pouco espaço para destacar outros títulos importantes da mostra. Fiquemos com dois documentários essenciais. Um deles é A imagem que você perdeu, do irlandês-americano Donal Foreman. Resumindo muito, é o seguinte: Foreman, depois da morte do pai, o documentarista Arthur MacCaig, descobre no apartamento deste um vasto material composto de filmes, fotos, vídeos e cadernos de anotação dedicados sobretudo à questão irlandesa e à luta clandestina do IRA, o exército irlandês de libertação.

Ao recuperar e analisar esse rico acervo, Foreman faz ao mesmo tempo um resgate de sua relação com o pai distante e uma reflexão ilustrada sobre três décadas da história da Irlanda, mas sobretudo sobre as mudanças de enfoque do próprio cinema documental, muito mais assertivo e programático no caso da obra de seu pai, muito mais indagativo e aberto no caso do seu próprio cinema. Vale por um curso a respeito do documentário e suas múltiplas formas de enfrentar o real.

Já Rio da Dúvida, do brasileiro Joel Pizzini, é uma esplêndida recriação de uma aventura insólita: a expedição conjunta realizada no Pantanal e na Amazônia em 1913-14 pelo então ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt e pelo militar e desbravador brasileiro Cândido Rondon. O objetivo da região era mapear um rio do qual só se conhecia a nascente e não a foz (por isso era chamado de Rio da Dúvida, depois rebatizado de Rio Roosevelt).

Com um precioso material de arquivo, que inclui imagens da própria expedição, filmadas pelo Major Tomás Reis, e entrevistas antigas de Darcy Ribeiro e Orlando Villas-Boas, o filme encena com atores o mesmo trajeto da aventura original, revisitando alguns lugares intocados e outros completamente deformados pelo agronegócio. Encenações inseridas em documentários correm sempre o risco do artificialismo, mas Pizzini enfrentou a questão radicalizando-a, colocando os atores que encarnam Roosevelt, Rondon e Reis para contracenar com as populações locais de indígenas, fazendeiros, missionários, num deliberado anacronismo que põe a nu os traumas da história e as fraturas da sociedade.

Se há um senão a ser feito é a uma certa redundância nos depoimentos das netas de Rondon e guardiãs de sua memória. Nesses momentos o filme se aproxima perigosamente da hagiografia. À parte isso, é um belíssimo documentário sobre um evento tão espetacular e revelador que rendeu também a série O hóspede americano, da HBO, e um documentário do canal Curta!.